Ⅱ-5 姉妹都市・移民税制

*ここをクリックしても本文へスキップします。*

税制について考える

Ⅰ‐1 小自治体税制改革

Ⅰ‐2 市町村連合

Ⅰ‐3 自由都市 TPP 東アジアハンザ同盟

Ⅰ‐4 アイヌ部族国家・部族政府 (先住民国家・先住民政府)

Ⅰ‐5 移民税制 (逆空洞化税制)

Ⅰ‐6 国境を越えた自由都市(中立・共同自治体)

Ⅰ‐7 日銀の国債買い入れと地域通貨

Ⅰ‐8 連邦国家(道州制)

Ⅰ‐9 官僚制度改革(キャリア制度の見直し)

Ⅰ‐10 横浜都(特別区連合)・海都(自由都市)構想、横浜市への提言

Ⅰ‐11 納税者番号と金融証券番号

Ⅰ‐12 パシシル文化

Ⅱ‐1 RINO 令和2年度税制改正要望

中小企業でも輸出が容易にできるよう香港のような外国(自由都市)を国内に創設すること 大黒ふ頭等の保税地域にある大企業の工場に下請会社が納入した部品等も輸出とし、消費税を免税すること

Ⅱ‐2 国境を越えた市町村連合

Ⅱ‐3 自由都市 TPP 東アジアハンザ同盟追加項目

Ⅱ‐4 「インディアン・カジノ」「バリ島の先住民 バリ・アガ」

Ⅱ‐5 国の分断を防ぐ姉妹都市・移民税制

Ⅱ‐6 力なき正義は無力

国連に強権を与え、自衛隊も国連軍に再編すること

Ⅱ‐7 オンライン・カジノと麻薬取引で成長した仮想通貨

Ⅱ‐8 国連自由都市連邦

移民と先住民の融和

Ⅱ‐9 電子政府とAI官僚・AI裁判官

大川常吉鶴見警察署長と警察官僚・正力松太郎

Ⅱ‐10 横浜都(特別区連合)・海都(自由都市)構想、

横浜市への提言

トランプ大統領がノーベル平和賞をとるための提案

Ⅱ‐11 納税者番号と金融証券番号追加 ITで蘇る律令制

Ⅱ‐12 パシシル文化再考(中立地帯と国連直轄領について)

移民税制 (逆空洞化税制) http://rinoaguri.kir.jp/topic5.html 追加事項

移民問題は難しい。日本のように少子高齢化が進む国では移民を受け入れなければ社会を維持できない。

しかし、受け入れれば治安の悪化や文化や宗教等の考え方の違いから移民との対立は避けられない。

アメリカのように移民をめぐる問題から社会の分断が世界各国で起きている。

この分断を避けるためにも、次ののことが求められる。

* 国境を越えた市町村(姉妹都市)の連携による“移民税制”の確立 *

*ふるさと納税を海外の姉妹都市にも拡大すること*

*税を母国の市町村と分け合うことで、個人情報も共有し、移民と原住民の融和や犯罪の防止に役立てること*

移民問題の解決にはヒトとモノが自由に移動できる自由都市を各国に設け、国際司法と国際会計でトラブルを解決することが求められるが、

移民の送り出し国と受け入れ国の市町村による姉妹都市提携も重要になる。

自由都市と姉妹都市提携の組み合わせにより移民問題を解決したい。

自由都市には富裕層である投資家や高度な専門知識を持つ技術者が移住するが、伝統的な市町村では技能実習生が人手不足を補う。

技能実習は移民を受け入れない日本の妥協の産物で、国際的にも評判が良くない。

技能実習制度に代わるものとして、姉妹都市間でマイナンバー・社会保険を共有することで、合法な労働と雇用を維持したい。

姉妹都市相互で互いの言語・文化を小学校から学ぶことで相互理解を深めたい。

企業も姉妹都市でも工場や店舗を展開し、ヒトやモノの往来を姉妹都市間で盛んにすることで、海外展開できる。

また、年金生活者が物価の安い発展途上国での生活を選択することも多い。

*ロングステイ財団ホームページ “http://www.longstay.or.jp/ "によると11年連続「日本人が移住したい国ナンバーワン」

のマレーシアには2018年現在、約3万人の日本人が住む。

姉妹都市提携があれば日本政府も実態を把握でき年金生活者を保護できる。文化の違いが移民トラブルの一因である。

小学校の段階から互いの言語・文化等を学べば、移民トラブルも減る。人口減少は先進国に共通し、優秀な外国人の確保は困難になる。

国境を越えて税を分けあう姉妹都市税制は、移民の融和・情報共有・移民確保に有益である。

高齢者介護費用も提携した姉妹都市に委託した方が費用を低減でき、良質なサービスが期待できる。

国境を越えた姉妹都市間の直通通信網を発展させれば、海外からの在宅勤務にも役立つ。

今は工場作業やトラック・タクシー等でさえ、ロボット遠隔操作での在宅勤務も可能な時代である。

上記ロングステイ財団ホームページにも家族ぐるみの海外移住の例が紹介されている。地域での移民の受け入れ選択が、望ましい。

移民により増収となる税源と事業を基礎自治体に移譲することが必要と考える。

”税収増加や地域経済発展の利益を移民受け入れ地域住民が得ること”が移民対策の要である。

(姉妹都市間での市民交流)

下記のウィキペディア・姉妹都市の記事にあるようにヨーロッパでは国際的な提携と市民交流である、市民団体や学校・病院・教会などを

一対一で結びつける「リンキング」が、行われている。

このような活動により学校教育等で互いの言語・文化・慣習を共通化できるのであれば、姉妹都市間では相互理解が進み、良質の移民対策になる。

第二次世界大戦の後、ヨーロッパでは国境を越えた相互理解の重要性と和解への努力が必要とされ、以前の敵国都市との提携が結ばれるようになった。

「リンキング」のような国際姉妹都市提携プロジェクトはEUに支援される。

欧州地方自治体会議も教育文化総合理事会と連携し、良質な姉妹都市関係の促進・自治体交流の仲立ち・国際的な提携・市民交流を支援する。

|

第二次世界大戦の惨禍は欧州の人々に国境を越えた相互理解の重要性と和解への努力の必要を知らしめた。以前の敵国都市との提携が結ばれるようになった。欧州国際姉妹都市提携はEUによって支援され2003年には1300のプロジェクトに1200万ユーロが支出された。欧州地方自治体会議も教育文化総合理事会と連携、良質な姉妹都市関係の促進・自治体交流の仲立ち・国際的な提携と市民交流である市民団体や学校・病院・教会などを一対一で結びつける「リンキング」が盛んに行なう。 |

(出典: ウィキペディア姉妹都市) |

(医者や病院も国際化し、高齢者の海外移住を促進させることになること)

下記の受験情報サイトにあるように海外の大学の医学部には「学費が安い」「外国語で学ぶ」「外国の医師免許の取得」等のメリットが多い。

学費の安さを求めて海外の大学の医学部に進学する学生も少なくない。

東ヨーロッパや中国などでは生活費を考慮しても日本の私立大学より安く済む。主な進路としては現地や国際機関で医師として働く等がある。

このように海外で働く日本人医師が増えれば、高齢者の海外移住を促進することになる。

|

医学部受験情報サイトhttps://www.med-pass.net/overseas/ 医師になるには海外の大学の医学部へ進学するというのも一つの方法です。海外の医学部には国内の医学部より入学難易度が低く学費も安いところもあり、卒業後は日本で医師になることも可能です。海外でも国内でも医学部で学ぶ内容はそれほど変わりませんし、海外の医学部卒でも日本の医師免許を取得することができます。 (東ヨーロッパの医学部の特徴) 日本の私立大学より学費が安く、試験科目も少ないことから日本人にとっては進学しやすい地域。留学生の受け入れに積極的で英語での授業も行っている。ハンガリーやチェコの国立大学の中には日本で試験を受けられる大学もあり、まだ医学部に合格するレベルに無い人向けに予備コースなども開講している。日本人にとってはなじみの少ない地域ではあるが、事務局では進学前から卒業後まで充実したサポートを提供している。 |

|

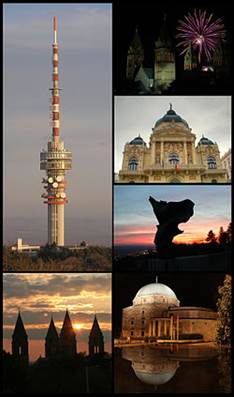

日本人が進学するハンガリー国立大学の一つ、デブレツェン大学は1538年に設立されたハンガリー国内最古の高等教育機関である。1986年に薬学部で始まって以来、外国人への英語での授業は行われ、現在では2000人の外国人生徒を擁する。また、基礎薬学キャンパスを大韓民国居昌郡に設置している。(出典:ウィキペディア デブレツェン大学) |

|

ハンガリーの国立大学医学部の中には日本で試験を受けられる大学もある。

日本の私立大学より学費が安く、試験科目も少ないことから人気がある。

留学生の受け入れに積極的で英語での授業も行ない、中には日本で試験を受けられる大学もある。

医学部に合格するレベルに無い人向けに予備コースなども開講している。

ハンガリーの国立大学医学部については下記のサイトの記事も参考にされたい。

|

(出典:医学部受験情報サイトhttps://www.medass.net/overseas/)

|

東京医科大学ホームページからの抜粋 ペーチ大学(ハンガリー)医学部と姉妹校および学生交流協定を締結 https://www.tokyo-med.ac.jp/news/2013/1031_235900000192.html 東京医科大学では、去る10月17日、ペーチ大学医学部と姉妹校および 学生交流の提携に関する契約を締結いたしました。 ペーチ大学は、1367年に創設された、中欧で最も歴史のある大学の1つで、医学部を含め10学部を擁する、学生数3万人の総合大学です。ペーチ大学は、1367年に創設された、中欧で最も歴史のある大学の1つで、医学部を含め10学部を擁する、学生数3万人の総合大学です。育における国内ランキングでは2位に認定されています(2012年)。 医学部は積極的にグローバルスタンダードに沿った教育を取り入れていることを特徴としており、卒業し国家試験に合格することにより、EU圏内の全ての国での医療行為が可能となります。医学部にはハンガリー語以外に、英語やドイツ語のみで教育するプログラムもあり、そこでは日本人10数名を含む50カ国以上の国から入学した医学生が学んでいます。本協定は、国際医学情報学講座のJ.P. バロン名誉教授が、20年以上にわたりペーチ大学と医学英語の教授法に関する協同研究をされてきたことがきっかけです。また、現在、この医療従事者のために英語能力を向上させるシステムは、EU全土ならびに世界中の英語を母国語としない国々で導入されています。ペーチ大学のような国際色あふれる大学と交流することにより、本学の学生が医療や英語の能力の向上はもちろんのこと、国際感覚やコミュニケーション能力が大いに培われることが期待されます。650年以上の歴史がありながらも、新しい教育法や外国語(英語、ドイツ語)による教育プログラムを導入し、海外から学生を積極的に受入れ、真に21世紀を生き残る国際的な大学を目指している同大から学ぶところは大きいと思われます。本学の今後の国際交流事業は、学生に対する卒前教育にとどまらず、大学院生や教員の留学および共同研究など、幅広い分野における交流へ拡大を目指しています。 |

|

ペーチはハンガリーのバラニャ県の県都である。 国内第5位の人口を持つ。ペーチは、エッセン、イスタンブールと同時に2010年度欧州文化首都に選ばれた。北端部に建立された聖堂はハンガリーのキリスト教会としてはもっとも古いものに属する。聖堂は増改築を繰り返し、オスマン帝国支配時には破壊された。現在のものは19世紀末に改築されたネオロマネスク様式の巨大な建物である。地下には11世紀に建てられた礼拝堂が残る。いくつかの修道会がペーチへ定住した。ベネディクト会は1076年に初めてやってきた。1181年、市内には既に病院が建っていた。国内最初のドミニコ会修道院が1238年にペーチに建てられた。ペーチ司教ヴィルヘルムの助言を受け、ラヨシュ1世は1367年にペーチに大学を建てた。ハンガリー初の大学である。創立文書は ウィーン大学の創立文書と一語一語同一であり大学は神学以外の全ての芸術と科学を教えることを是とした。(出典:ウィキペディア ペーチ) |

|

また、“https://news.yahoo.co.jp/byline/otatoshimasa/20170819-00074698/「偏差値無用」で医師になる!

日本の受験システムとは違うルートから医師になるという選択 おおたとしまさ | 育児・教育ジャーナリスト 2017/8/19(土) 11:09”

にも、日本の高校からハンガリーの医学部へ進学した女子の例が掲載されていた。

日本の私立大学医学部に行くことを考えたら、生活費を含めても約半分の費用ですみ、入学試験はあるが日本の医学部ほどに難しくはないとのことである。

予備コースが始まるまでの3カ月間で英語の特訓を受け、9月からは1年間、予備コースで英語と理科系科目の基礎を中心に学び、1年後に、

本コースの入学試験に合格したという。世界から集まる学生の中に日本からも15人くらいが入学し、授業も英語で行われ、卒業と同時にEUで通用する

医師免許が得られるという。

余談ではあるが、人気番組「ドクターX」でも主人公の大門未知子の出身大学がキューバにあるクバナカン大学病院

(Hospital Universitario Cuba Cubanacan)であることが子供たちに馬鹿にされるシーンがある。

しかし、今後、日本の介護施設や老人病院が海外に展開し、外国の医学部を卒業した若者達の受け皿になるのではないかと考える。

また、今後、劣悪な介護施設や老人病院が海外に展開することも考えられる。この場合、海外に現代の姥捨て山が誕生することになりかねない。

このような事態を避けるためにも国民健康保険及び介護保険の業務を外国と日本の姉妹都市で共同運営し、監視体制を強化すべきだと考える。