|

日銀の国債買い入れにはハイパーインフレを危惧した反対が多い。日本にはハイパーインフレで財政破綻を免れた暗い過去がある。

日本は敗戦でも破綻しなかった。ハイパーインフレで、借金が事実上、減少し、国有地・地金等の国有資産が暴騰したためである。

日本は、太平洋戦争前後の戦前から戦後までの20年間で、物価が300倍になったと言われる。現在、日銀は約1000兆円ある国債の内400兆円を買い入れたと言う。

1万円札も日銀の発行する小切手と考えれば国の借金になる。

“日銀の国債の買い入れは国債と言う借金を日銀の小切手である1万円札と言う国の借金に替えているに過ぎない。” ハイパ-インフレが危惧される。

財務省によると2012年末対外純資産は296兆3150億円、対外資産残高は661兆9020億円であるが、当時円は1ドル=86円32銭であり、現在は円安で対外資産は

当時より増えた。また、日本は2015年4月に公表されているだけで1兆2244億ドル(147兆円)の米国債を持つとされるが、出資比率が50%未満の国の支配下団体の

米国債は連結財務諸表に記載されない。これも合わせると国は約300兆円の米国債を持つとも言われる。

また、日本は外国から借金をしていない。国民は銀行に預金し、保険に加入する。銀行と保険会社が国債を買う。日本は間接的に国民から借金をしているため破綻

することはなく、インフレ・リスクも小さいと言われる。

しかし、国債買入れによる円安には米国の反発もあり限界がある。少子高齢化の進展は財政を悪化させる。

“国際化で企業は預金を海外に移し、年金生活者も高金利を求めて預金を外債に替える。”タックスヘイブン(シンガポール等)への資産家の移住も

始まっている。金融資産空洞化による国内預金の減少が懸念される。

「ビットコイン等、暗号資産(仮想通貨)についての検討」

ビットコインは世界初の発行主体がない分散型仮想通貨で中央銀行は存在しない。

このシステムは下記のサイトの記載にあるように中央格納サーバや単一の管理者を置かずに運営される。

|

(出典: ウィキペディア ビットコイン)

ビットコインはサトシ・ナカモト (Satoshi Nakamoto) を名乗る人物によって投稿された論文に基づき、2009年に運用が開始された。ビットコインシステムは、Peer to

Peer型のコンピューターネットワークにより運営される。2010年5月22日 - アメリカフロリダ州でプログラマーがピザ2枚を1万ビットコインで購入したのが、ビットコインで商取引が成立した最初の例と言われている。2011年 - 1ビットコインの価値が約0.3米ドルから32米ドルまで急騰し、2米ドルに戻った。2017年12月6日 - 1ビットコインの価値が初めて12000ドルを超えた。

|

|

|

ブロックチェーンの概念図。最良のチェーン(黒)は最も長い取引履歴を持つチェーンである。その他に、孤立したチェーン(紫)も存在する。

|

|

また、法定通貨は下記のような欠点がある。

|

|

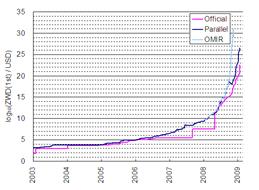

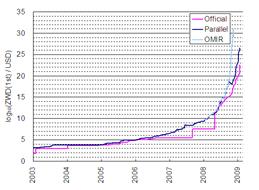

法定通貨は中央銀行が発行量を調節でき、金融政策でその貨幣価値が変わる。法定通貨には政策リスクがあるが分散型仮想通貨にはない。新興国では大量紙幣発行でハイパーインフレになることが多く、法定通貨よりも分散型仮想通貨が信頼されている。ジンバブエのハイパーインフレは年2億3100万%を記録している。最初のジンバブエ・ドルはZWD 0.68 = USD 1.00であったがジンバブエ準備銀行は17.5京ジンバブエ・ドル以内の銀行口座預金を5米ドル、超える場合は3.5京ジンバブエ・ドル=1米ドルで交換と2015年6月11日に発表、同年9月の回収終了でジンバブエ・ドルを廃止した。

(出典:ウィキペディア ジンバブエ・ドル)

|

|

しかし、「分散型仮想通貨はプログラム内のコードで発行上限を決め、取引履歴はブロックチェーンと呼ばれる台帳で検証される。

金融政策の影響を受けることがなく、市場原理により乱高下する。」

このため、個人資産防衛の機能と利便性から利用は拡大している。けれども、闇市場サイトでの非合法ドラッグの売買等犯罪に使われることも多い。

パスワードを盗みとられることで、大量の不正引き出しも起きやすい。

暗号資産(仮想通貨)の新法・会計基準・監査基準の創設が強く望まれる。

号資産(仮想通貨)の規模15兆円は将来150兆円程度に拡大すると言われる。国の歳出は歳入より20兆円も多いが、暗号資産(仮想通貨)流通で円の

流通量が135兆円も増えれば歳出過剰を解決する時間を確保できる。

「従来、暗号資産(仮想通貨)の法整備が最も進んでいるのは日本で、中国の厳しい態度と対照的であった。」

(中国はビットコイン違法資金調達や詐欺等により2017年9月30日にビットコイン・人民元との交換を終了)

仮想通貨は電力の安い中国に集中していた。日本に暗号資産(仮想通貨)の製造・販売が集中することで、日本が国際金融取引の中心になり、

金融取引関係の歳入も増えるはずだった。しかし、2018年1月のコインチエック事件から流れが変わり、規制が強化された。

その結果、現在、シンガポールに移る業者や資産家が多い。

シンガポールは暗号資産(仮想通貨)に対する投資が盛んで、取引決済目的に暗号資産(仮想通貨)を受け入れて経済発展しようとしている。

シンガポール内国歳入庁(IRAS)は暗号資産(仮想通貨)の取引と投資目的のために仮想通貨を利用する企業に対して、一連の税制ガイドラインを

含む規制を強化しているが、暗号資産(仮想通貨)に前向きな政策を堅持している。シンガポール金融管理局(MAS)は2014年、暗号資産(仮想通貨)

の規制・管理を始めたが、仮想通貨の成長を抑えることなく、規制に成功した国として知られる。

シンガポールでは仮想通貨取引所は認可制ではなく、国内事業にライセンスは必要ない。しかし、暗号資産(仮想通貨)の取引に対して日本でいう

消費税(GST)が適用される。

シンガポール政府は投資家に「仮想通貨投資家ガイド」の中で次のように助言している。

・下調べを入念に:商品とサービスの利益とリスクを十分理解すること

・商品とサービスが自分のニーズに合っているか完全に評価すること

・最終的な投資の決をする前に、質問やチェック、確認を怠らないこと

・取得した情報が正確か否かを再度チェックすること

・販売所とその代表者の信用・資質の確認(MASの金融機関要覧、事業代表者要覧、投資家向けアラートリストなどのチェック)

(Coin

Choice 2019年6月26日「シンガポールに見る仮想通貨への驚異的投資フィーバー」著者

長瀬雄壱)

2. 中・長期的課題

(1) 国際戦略特区

「国家戦略特区」は国際的なビジネス環境を造り、世界中から、技術・人材・資金を集める都市を造るために規制緩和を進めるというものである。

制緩和の内容は「都心居住促進のための容積率・用途等土地利用規制の見直し」「外国人医師による外国人向け医療の充実」「インターナショナル

スクールに関する設置許可条件等の見直し」「首都圏空港の機能強化と都心アクセスの改善」「公立学校運営の民間への開放」等である。

「国家戦略特区」では従来の特区には無かった税・財政の優遇措置も認められている。

①

移民特区

国際戦略特区には移民特区の提案が多い。しかし、移民で成功した国は無く、移民融和に悩まされる国は多い。

(江戸の移民にはトラブルが無かった)

けれども、江戸時代の大都市は、地方から出て来た移民を大量に受け入れたが治安は良かった。江戸時代は言葉や文化の違いも大きく、

地方から来た人間は移民と言える。江戸時代の都市制度は参考になる。江戸時代に於ける地方から来た人間の受け入れ先は時代劇や落語に出てくる長屋である。

江戸時代の長屋の大家は地主の家屋敷を与り管理・維持に携わる管理人である。

しかし、大家は町役人も兼ねる町の実力者で、あらゆる相談に乗り店子に慕われていた。江戸後期、大家は2万人いたと言われ、家賃の徴収や賃借の手続き、

家の修理などの他に店子の出産、死亡、婚姻などの届出も行っていた。今で言う警察沙汰の事件、勘当・離縁等民事的な処理も請け負い、「大家といえば親も

同然、店子と言えば子も同然」とまで言われていた。町内警備を役割とした自身番も大家が責任を持つ。自身番は町内を見回り、不審者がいれば捕らえ奉行所に

訴えたが、自身番屋の屋根には梯子や半鐘が備えられ火の番もしていた。このため、自身番屋には捕り物道具や火消道具が番屋内に用意されていた。

大家は現在の民生委員、区会議員・警察署長・弁護士・裁判官を兼任していたことになる。

しかし大家も無償で働いていた訳ではない。大家は長屋の管理人が本業であるが、長屋の共同トイレの管理もしていた。

下肥問屋は大家から人糞を買い集めていた。この人糞売りが大家の良い収入になっていたらしい。

この大家を中心とした江戸時代の制度は移民問題解決のヒントになる。

(商店街を移民融和の要とすること)

今でも地域社会の要は商店街である。神社の祭礼も商店街が中心になっている。

法人会・青申会・町内会・警察友の会・消防団の役員は商店街組合の役員と重なることが多い。商店街が地域社会を支える。

商店街を構成するのは地元の小売店の店主達だ。移民が地域社会と融和するかどうかは彼等の努力に依って決まる。

移民が地元商店街の店主達の利益になれば移民は成功する。

移民の融和に貢献する商店街に消費税を免税にするのであれば、消費税の税率が上昇しても商店街は活性化し大型店舗に対抗できる。

消費税特区内商店街の中小・小売店を免税にすれば商店街全体の集客力が高まる。商店街を活性化できる。移民が地元商店街の活性化に役立ち中小・小売店の

店主達の利益になる。商店街の店主を江戸時代の大家の様にすれば良い。

江戸の大家は家賃徴収、下肥売を役得とし、町内の住民と行政や司法との仲介業務を果たした。

同様に、消費税免税と引き換えに商店街の店主に移民と行政や司法との仲介業務を担わせるのであれば移民も成功すると考える。

|

(出典: ウィキペディア 商店街)経済産業省経済産業政策局調査統計部による商業統計表では、「小売店、飲食店及びサービス業を営む事業所が近接して30店舗以上あるもの」を、ひとつの商店街であると定義している。この定義によれば、ショッピングセンターや多数の店舗が入居するビル等も商店街に含まれることになり、日本全国には12,568の商店街があることになる。

|

|

都心型商店街の代表格、東京・銀座(写真は銀座四丁目交差点)。「銀座」は高級商店街として、専門店やデパートなどが多く並び、その名は日本国外にも知られている。

|

|

商店街の一例(東京都品川区戸越にある戸越銀座商店街。地域型(近隣型)商店街。

|

②

羽田空港にも近い鶴見大黒埠頭・本牧埠頭・川崎埠頭の総合保税地域を自由貿易特区に発展させること

a. 国際戦略特区

次のように国と地域が一体となって推進する国際戦略特区が始まっている。

各特区内の国家戦略特別区域会議には国・地方自治体・民間事業者が対等な立場で参画し、密接な連携のもとに区域計画を作成している。

(出典:首相官邸ホ-ムペ-ジ)

また、国家戦略特区では従来の特区にはなかった税・財政の優遇措置も認められている。

(出典:総合特区制度について 平成23年1月 内閣官房

地域活性化統合事務局)

以前、沖縄に存在した「自由貿易地域」及び「特別自由貿易地域」も国際戦略特区の先駆けと考える。

自由貿易特区は産業の国際競争力を強化し、国際経済活動と税収増が期待できる。

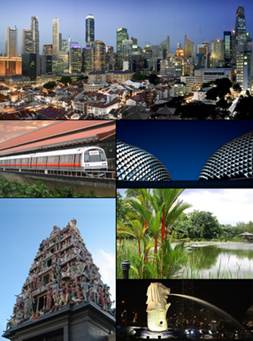

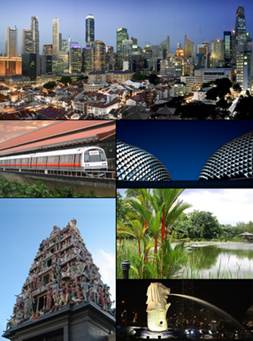

下記のように自由貿易都市シンガポールは日本よりも高賃金でありながら、製造業が空洞化することもなく、発展している。

下記のコラムにあるように、国際自由貿易都市シンガポールは繁栄している。

シンガポ-ルをモデルに観光・工業・金融の国際戦略特区を京浜工業地帯に創設し、京浜工業地帯を再建することで、日本の空洞化を防ぎ、

国外に移転した工場を日本に呼び戻したい。

|

シンガポールは貿易・交通・金融の中心地の一つで、世界第4位の金融センター、外国為替市場及び世界の港湾取扱貨物量上位2港のうちの1港。世界銀行の『ビジネス環境の現状』はシンガポールを9年連続・世界で最もビジネス展開に良い国に選定。同国の国際化及び多様化された経済は貿易に大いに依存し、中でも製造業は2013年における同国のGDPのうち30%を計上した。人材開発に積極的なことで知られ、国際ランキングでは、教育・医療・経済競争力において、高位に順位付けされる。多文化主義及び文化多様性があり、550万人の人口の38%は、永住者及びその他外国籍の人である。シンガポール人は華人 (74.1%)、マレー系 (13.4%)、インド系

(9.2%) 及びユーラシア人に大別でき、大部分は2言語使用者であり、共通語及び第2母語として英語を使用する。公職における汚職の少なさでは日本を抜いてアジア1位。2017年のシンガポールのGDPは3,346億ドル、同年の一人当たりのGDPは52,887ドル。また、同年の一人当たり国民総所得(GNI)は52,090ドルでアメリカ合衆国に次ぐ世界第9位。国際競争力が強い国で2016年の世界経済フォーラム研究報告書においてスイスに次ぐ世界2位の国と評価された。2015年の勤労者世帯の平均世帯月収は11,510シンガポールドルで東京都の勤労者世帯平均を上回っている。

法人税と個人所得税の両方は、ほかの多くの国と同様に累進課税方式を採っている。住民税や事業税のような地方税は存在せず、すべて国税となる。シンガポールは政策的に低い税率と大胆な税制優遇を打ち出していることで知られ、同国への外資企業への誘致に重要な役目を果たしている。2014年度の個人への税率で日本と比較すると、例えば年収1億円の場合、日本では所得税以外も含めた概算で納税額の合計は約5,500万円だが、シンガポールでは1,500万円で済むため、約4,000万円節税できる計算になる。

(出典:ウィキペディア シンガポール)

|

(出典:ウィキペディア

シンガポール)

|

b. 沖縄に平成24年4月まで存在した、「自由貿易地域」及び「特別自由貿易地域」

沖縄に設置された「自由貿易地域」「特別自由貿易地域」(昭和 47 年施行沖縄振興開発特別措置法)は関税法上の保税地域に該当する

税制上の優遇措置、関税法上の優遇措置等で我が国唯一の『一国二制度』的地域で下記のコラムにある自由港区であった。

|

出典: ウィキペディア 自由港

国際通商 Storck

Harbour scene.jpg 通商政策 通商規制 国際貿易史

組織 経済統合 課題 理論 表話編歴

自由港は、港湾の全域あるいは一部を関税制度上は外国とみなし、輸入貨物に関税を課さず、外国貨物および船舶の国外との自由な出入りを認める制度。保税制度を拡張したものであり、国全体としては関税による保護政策を維持しつつ、中継貿易や加工貿易の促進を図る目的で行なわれる。関税を免除された外国貨物は区域内での積み込み、陸揚げ、保管、消費、(現地製品も含めた)混合、改装、再包装、仕分け(仕訳、荷分け)、組立、加工、製造などが認められ、これにより海運、倉庫、保険といった商港産業の発展が促される。

自由港は以下の三種に大別される。

・自由港市 - いわゆる本来の自由港にあたる。港湾都市全体が関税区域外とみなされ、個人の居住が許される。しかし市内・市外間の利害対立が激化しやすく、脱税や密貿易の取り締まりも難しいため現在は存在せず、香港とシンガポールがそれに近い形で残るのみである。

・自由港区 - 自由港市より範囲を狭め、開放地域の全部あるいは一部のみを関税区域外とし、そこでの貨物の輸出入、保管、加工などが認められる。区域内の居住は認められない。現在の代表例としてハンブルク、コペンハーゲン、ロッテルダム、グダニスクが挙げられる。

・自由地区 - 自由港区よりさらに制限を加え、港湾内の自由地域で貨物の搬入と再輸出、及び倉庫保管のみが認められる。加工は認められない。港湾設備の利用率向上と中継貿易の発展に目的をおいたものである。現在の代表例としてニューヨーク、ニューオーリンズ、サンフランシスコが挙げられる。

|

通商政策

輸入と輸出 - 貿易収支

国際貿易法-貿易協定-貿易圏

貿易創造と貿易転換

輸出志向型工業化 –

輸入代替工業化

貿易金融 - 貿易円滑化

交易路

レッセフェール - 自由貿易

特恵貿易地域 - 自由貿易協定

関税同盟-共同市場 - 経済同盟 - 通貨同盟 - 財政同盟

関税通貨同盟 - 経済通貨同盟

アウトソーシング -

グローバリゼーション フェアトレード

|

また、平成 14 年には「金融業務特別地区」と「情報通信産業特別地区」が設置された。

沖縄県に集中して経済特区が形成されてきた背景には、本土復帰以前から特区が存在していた歴史的経緯と米軍の施政権下で社会資本の

整備が遅れ高失業率が続いてきた同県の厳しい経済状況がある。とはいえ、沖縄の経済特区(特別自由貿易地域、金融特区)は必ずしも

機能しなかった。金融特区の不振の理由は現在の優遇措置(新設後10 年間、事業所得の 35%を法人税の課税所得から控除、特区内の

法人税実効税率は設立後5年間で22.9%、設立後 6〜10 年間では 27.4%)が、国内では優遇であっても、香港の法人税実効税率 16%、

シンガポール(大半の会社の実効税率は10%以下)と比較すればメリットが少ないことにある。

そして、沖縄にあった「自由貿易地域」「特別自由貿易地域」は国際物流拠点産業集積地域に統合され今は存在しない。

c. ミニ自由貿易地域である鶴見・大黒埠頭総合保税地域には利便性が高いこと

沖縄は東京からも遠く航空時間も香港とさほど変わるものでもない。つまり、「自由貿易地域」「特別自由貿易地域」「金融業務特別地区」

「情報通信産業特別地区」が不評だったのは税制優遇措置の中途半端と辺境にあることが理由である。

首都・羽田空港に隣接する大黒埠頭・川崎港・本牧埠頭の総合保税地域を自由貿易地域にしたい。

現在でも総合保税地域内では手続を必要とせずに外国貨物の移動ができる。外国貨物を積卸し又は蔵置することができる。

外国貨物について加工、製造できる保税工場は関税等が無い。京浜地区であれば香港・シンガポールよりも税制優遇のメリットが少なくとも、

交通の利便性がこれを補う。自由貿易地域も成功すると考える。現在でも、総合保税地域内では手続を必要とせず外国貨物の移動、外国貨物の積卸し

又は蔵置することができ、外国貨物について加工、製造できる保税工場は関税等も無い。

総合保税地域は輸出加工区(輸出指向工業化政策・中核工業団地)でミニ自由貿易地域という見方もできる。

d. 大黒埠頭と同じ保税地域から自由貿易港に変わる中国の上海試験区

次のように中国の上海試験区も保税地域から自由貿易港に変わろうとしている。横浜・川崎の保税地域も自由貿易港に進化する可能性はある。

|

(「上海、自由貿易港に名乗り 習近平氏が構想 2017/10/19 22:07」からの抜粋)

「自由貿易港構想について、上海市が設立に名乗りを上げた。」「自由貿易港では輸入貨物の管理を緩和する等、自貿区から一段の自由化を図る見通し。」「上海には世界最大のコンテナ港があり、規制緩和による取扱数量の増加や投資呼び込みを目指す。中国は2013年に最初の自貿区を上海に開設。」「本年9月には規制緩和を進める上海自由貿易試験区を開設」

(「中国(上海)自由貿易試験区」三井物産戦略研究所アジア室 岸田英明)抜粋

「既存の 4 保税区をベースとする僅か 28km2 余りの小さな特区だが、中国経済全体の構造改革を先導するポテンシャルを秘めている。「試験区」は区内での企業活動、

及び、 区内と海外のモノ ・ カネの流れを自由化することを目指す。」「保税区の場合、 貨物搬入時に事前の通関申告 ・ 登録が必要だが、 「試験区」 では区内企業が輸入積荷情報の申告に依って貨物を受け取り、

後に通関申告を行う管理モデルが実施される。」「上海市は元々 2005 年から政府に対し、 既存の保税区を自由貿易区へ昇格させるよう求めていた。」

|

(出典: ウィキペディア 上海市) (出典: ウィキペディア 上海市)

上海市は、中華人民共和国の直轄市。

同国の商業・金融・工業・交通などの中心地。強力な世界都市であり、アメリカのシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいて、世界9位と評価。2012年6月時点の常住人口は2,400万人を超え、市内総生産は2兆3,560億元(約45兆円)である。

|

e. 横浜カジノと自由貿易都市シンガポ-ルのカジノ (巨額のカジノ税が期待できること)

自由貿易都市シンガポ-ルのカジノは世界的に評価され、日本政府もシンガポールのカジノを制度設計の手本としている。

下記に詳細を記載したシンガポ-ル最大の政府公認カジノ「マリナーズベイサンズ」

(サーカス・各種ショー・大型カジノ・高級ショッピングモール等も併設)は横浜カジノ構想の参考となる。

|

マリーナベイ・サンズは、シンガポールのマリーナ・ベイに面した総合リゾートホテル。2010年に開業、土地を含め総工費80億シンガポールドルで建設され、世界でこれまでにないほど高額なカジノの不動産物件。単独としては世界最大のカジノを中心にホテル、コンベンションセンター、ショッピングモール、美術館、シアター、グラスパビリオンなどを含んだ複合リゾート。屋上プールもあり、世界一高い場所にあるプール(地上200メートル)を謳っている。

(出典:ウィキペディア マリーナベイ・サンズ)

|

|

横浜市では2014年、林文子市長がIRについて「大きな経済効果がある」として、毎年度一千万円の調査費を計上した後、昨年7月の

市長選前にギャンブル依存症の不安を理由に「誘致するかは白紙の状態」と主張を後退させた。

住民の間では賛否が分かれ、市民団体は反対運動を展開。地元経済界は「活性化に繋げたい」と誘致に積極的で、横浜商工会議所は

IR誘致の候補地として山下埠頭を提案した。しかし、港湾事業者団体「横浜港運協会」藤木幸夫会長は「カジノは不要」と反発し、

世界に誇れるMICE施設を誘致したいとの考えを示している。

*MICEとは企業等の会議やセミナー、国際会議や総会・学会、展示会・見本市・イベント等を言い、一般的な観光旅行より経済波及効果が

大きく国・都市を向上させる効果があるとされる。

観光庁・MICE国際競争力強化委員会は2030年MICE関連訪日外国人消費相当額目標を約8,000億円(2016年約1,500億円)としている。*

|

(横浜港埠頭)

新港埠頭

大さん橋

山下埠頭

本牧埠頭

南本牧埠頭

山内埠頭

出田町埠頭

瑞穂埠頭

大黒埠頭

金沢木材埠頭

瑞穂埠頭は

(横浜ノース・ドック)として在日米軍が、

現在も使用中。

|

出典:ウィキペディア 横浜港

|

(ホテルシップ及び大黒埠頭の超大型客船カジノ)

横浜カジノには市民の間でも賛成と反対が拮抗し、林横浜市長も白紙とした。

また、林横浜市長は「客船受け入れは大さん橋に加えて新港埠頭や大黒埠頭で新たな施設整備が進んでいる。」と述べている。

また、JTBは2020年の東京オリンピック期間中の宿泊需給逼迫対策として東京オリンピック期間中に横浜港に停泊する「サン・プリンセス」を

ホテルとして利用する「ホテルシップ」事業の実施を発表している。

JTBは「船舶を宿泊施設として活用する事例は海外では数多くある」とオリンピックに於いてホテルシップが活用されている事例を紹介している。

国土交通省港湾局長もこの横浜港におけるホテルシップ実施を評価している。

けれども、上記ホテルシップ計画では船内のカジノは利用できないとされている。

東京オリンピック開催時の臨時措置として、新港埠頭や大黒埠頭の客船カジノを許可しオリンピック期間中の試験的船内カジノ体験の

後で開設を再検討することを提案したい。

|

(出典: ウィキペディア クルーズ客船)

乗客に船旅(クルーズ)を提供するための旅客船で、

宿泊設備、レストラン、バー、フィットネスクラブやプール、美容室、ショップ、劇場、カジノ、医務室等の設備を備え、 サービス要員や医師・看護師なども乗船しており、長期間の船旅を楽しめるようになっている。大衆向けのクルーズ客船では託児施設が充実していて、カジノが大規模だったりする。最近では内側客室にスクリーンを設置、船外の景色や音を楽しめる「バーチャル・バルコニー客室」、船内でサーフィンやスカイダイビングを疑似体験できる施設を新設した客船が登場する等、乗客を飽きさせない試みが行われる。2017年に日本人クルーズ人口は31万5千人となり、過去最多を更新した。外航船社による日本発着外航クルーズ数の増加等が要因となっている。

|

|

「国際海洋法条約」では公海上に於ける船舶は旗国の排他的管轄権に属し(92 条)、旗国は「自国を旗国とする船舶に対し、行政上、

技術上及び社会上の事項について有効に管轄権を行使し、及び有効に規制を行う。」こととされ、合法な国の船籍を持つ客船に於いては

そのまま合法となる。しかし、沿岸の領海内はその国の国内法を適用し執行することができる(2条)。

JTBのホテルシップ計画で船内カジノができないのはこのためである。東京オリンピック開催時の臨時・客船カジノ後のカジノ再検討は、

東京オリンピック期間中の宿泊需給逼迫対策である「ホテルシップ」を支援することにもなり、一石二鳥である。

(大黒埠頭に停泊する超大型客船)

ベイブリッジの海面からの高さは約55メートルしかない。このため、大型外国クルーズ客船は橋の下を通過し難く、横浜港「大さん橋」も

活用できない。このため、ベイブリッジの下を通過できないクイーン・メリー2やボイジャー・オブ・ザ・シーズ等の大型外国クルーズは、

大黒ふ頭に停泊せざるを得ない状況になっている。通過事例でもクイーン・エリザベスは干潮時間帯ギリギリで通過しているが、

2015年3月17日のクイーン・エリザベスは横浜港到着予定時間が干潮時とずれ、ベイブリッジをくぐれず、寄港地を神戸港に変更している。

東京港、神戸港等の客船埠頭は豪華客船寄港先の争奪戦を繰り広げ、横浜市でも大黒や本牧の貨物埠頭を国際客船ターミナルにする案、

大黒埠頭の再整備、スカイウォーク再開案を検討している。2017年の横浜港全体の客船寄港は178回、2018年は約200回にわたり客船が

寄港する見込みだが、2019年4月28日と5月5日の「クイーン・エリザベス号」の大黒埠頭発着は人気をよんだ。

「クイーン・エリザベス号発着」は日本初で、集客スポット、「スカイウォーク」や、本牧埠頭にある「横浜港シンボルタワー」には大勢の

観光客が訪れている。2018年4月28日の横浜港大型外国客船3隻同時初着岸時には3隻中最大のMSCスプレンディダ(十四万トン、

定員約四千人)が大黒埠頭に着岸している。ダイヤモンド・プリンセス(十二万トン、同約三千人)、ノルウェージャン・ジュエル

(九万トン、同約二千人)は山下埠頭に着岸した。

しかし、大黒埠頭は下船後に大さん橋のCIQ施設にバスで移動して入国手続きをする等不便なので、横浜市は2017年11月から大黒埠頭に

5千平方メートル規模のCIQ施設(税関、出入国管理、検疫)を建設中で既に一部供用を始め入国手続き円滑化を進めている。

尚、大型客船が7隻、着岸できるのは世界で横浜港だけとのことである。

横浜カジノについては賛否両論があり、横浜市民の間でも意見が分かれる。しかし、「インディアン・カジノ」

と「オンライン・カジノ」についての報告がなく、議論もない。

インディアン・カジノは米国のインディアン部族が運営する主幹産業で、主要な経済収入のひとつである。

保留地が狭い不毛の地である部族にはカジノが唯一の収入源である場合も多い。その規模もビンゴ場だけの小さなものから、

ホテルやレストラン、劇場、温泉、ゴルフコースなどを備えた一大娯楽施設まで様々である。

インディアン・カジノ運営の審査と認可業務に当たらせるべく連邦は全米インディアン賭博委員会(NIGC)を設立。

インディアン側もインディアンのカジノによる自給自足と福利厚生を保護すべく全米インディアン賭博協会(NGIA)を設立している。

現在、アメリカにインディアンが運営するカジノは377ヶ所あり、ほとんどの州にインディアン・カジノが開設され、アパッチ族や

チョクトー族、オナイダ族、チペワ族(オジブワ族)など連邦政府が認定する562の部族がギャンブル事業を運営している。

これらインディアン・カジノの年間総収入は約1兆6500億円に達している。かれらのカジノのほとんどは都市圏から離れた場所にあるが、

遠距離にも拘らず来客数は年次増大しており、保留地全体を潤す効果も甚大である。

1990年代に入ると、テキサスやマサチューセッツ、オレゴンをはじめ各地の州議会で「賭博は教育・道徳的に許されないものである」

との理由からインディアン・カジノの運営禁止決議が相次いでいる。

しかし、インディアン・カジノ収入は「没収された土地の買い戻し」や「道路の舗装・整備」、「部族の医療や教育、居住」、

「バッファロー牧場の開設」などの資金といった各インディアン部族員の福利厚生に使われている。このため、州とインディアン部族の

カジノを巡る係争は拡大している。インディアンの衣食住の権利を詐取してきた白人が「道徳」を理由にカジノを禁止するのは理不尽

ではないかとの内外の批判も多い。

また、インディアン・カジノが自治体にもたらす税収は莫大で、インディアンだけでなく、非インディアンの雇用も生み出す。

州のカジノ禁止決定に対する抗議デモには失業した非インディアンカジノ従業員の姿も多い。

カジノ経営をする部族の中には十分な収入が得られないものもある。人口の集積地から近い、他のカジノとの競争が少ない等の条件が

そろわなければカジノの経営による利益は薄い。カジノの設立や運営を仲介する企業に支払う手数料も高額にのぼる。

ギャンブルの経済効果を疑問視する声もある。

また、腐敗した部族政府が白人賭博代理業者と癒着して、連邦に逮捕されるなどの悪例も見られている。

カリフォルニア州はカジノを承認しない姿勢を続け、インディアン部族と10余年にわたる法廷闘争を続けている。

この中で都市部でのカジノ建設を企む白人企業家グループが、ポモ族やコイ族などに次々に白羽の矢を立て、カジノ計画を

持ちかけているが、揺れ動く法廷闘争のはざまで承認を得られず、大損を出して部族が振り回される格好になっている。

カリフォルニアには総勢63のインディアン・カジノが開設営業されている。

小規模部族の多い同州では、まさにカジノは部族の命運をかけた唯一の産業となっている。

(出典: ウィキペディア インディアン・カジノ)

横浜カジノにはマカオ経由でラスベガスのノウハウが使われると思う。ラスベガスのカジノもインディアン・カジノから始まっている。

このため、横浜カジノにおいても、上記・記事での諸問題を議論すべきだと思うが、そのような問題提議はされていない。

以前、横浜、特に鶴見には朝鮮部落・沖縄部落が存在した。今も横浜には中国系、朝鮮系の住民が多く、中華街には中国からの移民、

鶴見にはブラジル・ペルーからの日系移民が多い。

*現在、鶴見の潮田にあった沖縄部落には日系ブラジルの人達が増えている。これは、ブラジルの移民には沖縄の人が多かったので、

この縁により潮田がブラジル人の街になったという。

潮田神社の祭りにはブラジルの人が集まり、サンバを踊り、どこの国の祭りだかわからないのが面白いというので見物人が増えているともいう。

米国のインディアン・カジノを参考にカジノ税を移民の生活保護・年金問題の解決に使う目的税にすることも検討しても

良いのではないかと考える。

なを、インディアン・カジノを例にアイヌ・カジノを建設すべきだという意見もあると思う。この問題については、

当ホームページ内にある「アイヌ部族国家(先住民国家)」を参考にしていただきたい。

http://rinoaguri.kir.jp/topic4.html

(オンライン・カジノ)

*仮想通貨はカジノコインとしても使用できる。ビットコインが急成長した理由の一つにオンライン・カジノで使われたことがあると考える。

ビットコインには信用の裏付けがないといわれるが、オンライン・カジノの寺銭で使われ、換金できたことがビットコインの信用になったのでは

ないかと考える。その信用を背景にドラッグ等の麻薬取引でも使われ、その国境を超える利便性から脱税でも使われ、急成長したのではないかと思う。

カジノコインにもブロックチェーンのシステムを使った仮想通貨が便利で、スマ-トフォンのアプリを起動し入出金できる。

クレジットカードからのチャージ、アプリは多言語化対応できる。外人でも操作は簡単である。

また、カジノが合法になった国ではオンライン・カジノも開業できる。

イギリス、ジブラルタル、マルタ共和国、マン島、オールダニー、オーストラリア、コスタリカ、キュラソー、ヤンフィリピン、バヌアツ、

カナワキ等のオンラインカジノには政府がライセンスを与えている。

横浜カジノにもオンラインカジノのライセンスが与えられる可能性がある。外国のオンライン・カジノに参加している人も横浜カジノに合法的に

参加することができる。

日本から外国のオンライン・カジノのサーバーにアクセセスし、ビットコイン等の仮想通貨をかけることには下記のサイトにあるように問題が多い。

また、ビットコインが普及した理由にオンライン・カジノの寺銭として使われたことが大きかったように思う。

つまり、ビットコインの信用はオンライン・カジノの寺銭として使えることで、形成され、反社会勢力がドラッグ等の麻薬取引で使うようになった

のではないかと思う。そして、最後に脱税でも使われるようになり、値段を上げたのではないかと推測する。

2019年最新版 オンラインカジノランキングの要約

https://vegasdocs.com/ranking.html

・現在、オンラインカジノサイトはおよそ2千ほどあり、その数は年々増えています。

・今の日本にはオンラインカジノを裁く法律が存在しないのです。オンラインカジノは「法律のグレーゾーン」にあたります。

賭博に関する罪は日本国内のみで適応されるので、日本人が海外でカジノを遊ぶことは違法ではないのです。

オンラインカジノのサーバーは海外にあり、オンラインカジノ自体は海外の企業で合法的に運営され、そこにアクセスし、日本国内からプレイする。

この場合、日本の法律とその国の法律、どちらで裁くべきなのか定められていないことが、オンラインカジノがグレーゾーンとなっている理由なのです。

日本人がオンラインカジノをプレイする上でチェックしておきたいのが以下の点。

・日本で運営されていないか?

・サーバーは海外の海外運営でライセンスを取得しているか?

日本国内のサーバーでオンラインカジノサイトを運営するということは、要するに日本でカジノを運営しているのと同じこと。

お金を賭ける場所を提供する「賭博場開張図利罪」にあたり、違法となってしまいます。

「海外の運営で、ライセンスを取得している」ことが、合法的に運営されているという指標になります。

(仮想通貨がオンラインカジノ業界で今とても注目されています。)

オンラインカジノで仮想通貨決済をすると入出金の決済処理のスピードが速いことや、他の入出金手段と比べて手数料が安いことが

プレイヤーにとっては大きなメリット。まさにオンラインカジノの入出金に最適です。

オンラインカジノでも仮想通貨での入出金が行えるカジノが少しずつ増えており、年々仮想通貨を使ってオンラインカジノを楽しむ人たちも

増えています。ビットコインとオンラインカジノは相性がとても良く、ビットコインを使いこなせばオンラインカジノの入出金が楽に、

そしてお得になります。オンラインカジノの入出金にビットコインを使う一番のメリットは、手数料がほとんどかからないということです。

日本人プレイヤーがオンラインカジノに入出金を行うと、円からドルなどの外貨に換金するときに発生する為替手数料や電子決済サービスに

支払う仲介手数料などさまざまな手数料が発生します。手数料は出金する際にも手数料がかかります。年間で見ると、ただ入出金をしている

だけなのに数万円の手数料を払っているケースも少なくありません。「世界中に格安で送金ができる」という特徴をもつビットコインを使えば、

この高額な手数料を節約することができます。

ビットコインによる送金は手続きが非常に早く完了するので、スムーズにゲームを始めることができます。

ビットコインは匿名性が非常に高い通貨です。自分で明かさないかぎりは、ビットコインの口座と個人情報が結びつくことはなく、

銀行口座やクレジットカード情報をオンラインカジノに直接公開する必要はありません。

|

(参考:Wikipedia『賭博及び富くじに関する罪』)

賭博及び富くじに関する罪とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。社会的法益に対する罪に分類される。一般に、法令に基づいて行われる行為や社会通念上正当な業務による行為は、刑法第35条の「法令又は正当な業務による行為」として、刑法に規定された罰条に該当しても犯罪は成立しない。したがって、賭博及び富くじに関する罪に該当する行為について、他の法律においてこれが行われることを許容したり、これが行われることを前提として規制を行ってたりしている場合は、特別にこれを合法化する趣旨か、又は社会通念上正当な業務による行為であることを前提として規制する趣旨であり、いずれにせよその限りにおいては合法性が確保されているといえる。合法の例として挙げられることがあるものは以下のとおり。金融商品取引法(デリバティブ取引)、商品先物取引法(商品先物取引)、保険法(保険契約)、商法(海上保険契約)、無尽業法(無尽)、競馬法(競馬)、自転車競技法(競輪)、モーターボート競走法(競艇)、小型自動車競走法(オートレース)、当せん金付証票法(宝くじ)、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(スポーツ振興くじ)、不当景品類及び不当表示防止法(懸賞金)、お年玉付郵便葉書等に関する法律(お年玉付郵便はがき、夏のおたより郵便葉書)

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(統合型リゾート・民営カジノ)

不当景品類及び不当表示防止法(懸賞・景品)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(パチンコ・射的・輪投げ)

お年玉付郵便葉書等に関する法律(お年玉付郵便はがき、夏のおたより郵便葉書)

(賭博罪)

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられる(刑法185条本文)。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰とされている(刑法185条但書)。常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれる。賭博罪が成立するためには、当事者双方が危険を負担すること、つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要する。従って、パーティーなどで無料で行われるビンゴゲームのような当事者の一方が景品を用意するだけで片方は負けても損をしない場合には賭博には当たらない。

(一時の娯楽に供する物)

判例・通説によれば、関係者が一時娯楽のために消費する物をいう(大判昭和4年2月18日法律新聞2970号9頁)。具体的には、缶ジュースや食事などが挙げられる。

(常習賭博罪)

常習として賭博をした者は3年以下の懲役に処せられる(刑法186条1項)。

(常習性)

判例・通説によれば、賭博を反復累行する習癖ある者を指し、必ずしも博徒又は遊人に限られない(最判昭和23年7月29日刑集2巻6号1067頁)。常習かどうかは賭博行為の内容、賭けた金額、賭博行為の回数、前科の有無などを総合的に判断して決せられる。

|

麻雀プロ弁護士津田岳宏のブログ:不起訴の勝ち取りーオンラインカジノプレイヤーの件

https://ameblo.jp/gamblelaw/

賭博事犯の捜査実務 2015-02-03 テーマ:ブログ

「賭博事犯の捜査実務」という本は,現役の検察官2人が賭博捜査について詳細に解説している。

着目すべきは,著者の検察官が,賭博罪の違法性が「程度問題」であることをはっきり認めている点である。

たとえば,序文からこんな記述がある。賭博は人間本能に根ざしているものである。「賭ける」こと自体を悪徳と断じ切れるものではない。

なにゆえにその禁止は絶対的,一義的なものではなく,弾力的,相対的なものを含んでいるかを十分に理解しておくことは,

賭博犯捜査に従事するうえで,基礎的な教養であるといえよう。賭博は絶対的な悪ではなく,賭博の禁止が「弾力的」「相対的」であることを

理解するのが,賭博捜査をする者にとって基礎的な教養だ,と言っているのである。

現役検察官が記したこの本で書かれているのは,賭博については,むやみに検挙してはならないということである。その理由については,

むやみな検挙は国民からの反発を招くからだと書かれている。たとえばこの本では,小規模賭博の検挙は現行犯検挙にとどまるべきだと

書かれており,非現行の賭博犯の捜査をすべきでない理由としてこう書かれている。過去の些細な事件で,根堀り,葉堀り調べつくすことにより,

市民に,警察の市民生活に対する不当な干渉という印象を与え,民心の離反を招来する幣も考えねばならない。さらに,麻雀賭博については,

よりはっきりとこう書かれている。麻雀賭博は,いわゆる素人である一般サラリーマン,学生,さらに最近は主婦などの間にも広まっている

(中略)あまりにも些細,軽微な事案まで検挙しようと試みることは,市民から無用の反発を買う結果となる。ささいな賭け麻雀を検挙すると,

国民からの反感を買うのでダメだ,とはっきり書かれていることは注目に値する。

日本では,賭博罪が成立しても,ほとんどの場合,検挙されない。

賭博場開張図利罪の要件ー主宰生 2015-02-24

判例上,単に賭博の道具や場所を貸しただけでは,賭博場開張図利罪は成立しない。同罪の成立には,それを超えて「賭博を主宰した」

といえる事実が必要である。

(賭博罪は風紀に対する罪)

これにかかわる商売をする者は,なるべく風紀を乱さないでおこう,とする姿勢がなにより肝要なのだ。

現状「グレー」なオンラインカジノであっても,事実上の胴元が日本にいる場合は,風紀保持の観点から看過できないので検挙される。

られることは問題である。

不起訴の勝ち取りーオンラインカジノプレイヤーの件 2017-01-06

私は昨年から,いわゆるオンライカジノをプレイしたとして賭博罪の容疑を受けた人の弁護を担当していたのであるが,これにつき,

不起訴を勝ち取ったのである。

昨年,オンラインカジノをプレイしていたユーザー複数が賭博罪の容疑をかけられた。

彼らのほとんどは,略式起訴されることに応じて(これに応じるかどうかは各人の自由である)軽い罰金刑になることに甘んじたのであるが,

そのうち1人は,刑を受けることをよしとせず,略式起訴の打診に応じず争いたいとの意向を示した。本件は,海外において合法的な

ライセンスを取得しているオンラインカジノにつき,日本国内のパソコンからアクセスしたという事案である。

この形態の案件は,従前検挙された例がなく,違法なのかどうかがはっきりしない状況になっていた。賭博をやったのは認めるが,

そのような状況で不意に検挙されたのが納得いかない,というのがその人の言い分であった。これのポイントは,被疑者が営利目的のない単なる

ユーザーであり,罪名も単純賭博罪であるという点である。

賭博罪とひと口にいうが,単純賭博罪と賭博場開張図利罪の軽重は雲泥の差である。

後者の量刑は3月以上5年以下の量刑であるが,前者の量刑は50万円以下の罰金である。

諸外国では,賭博場開張図利罪や職業賭博は処罰するが単なる賭博は処罰しないという法体系を取っている国も多い。ドイツ刑法や中国刑法がそうだ。

現行刑法でも,単純賭博罪は,非常な微罪である。

また,今の日本は,競馬やパチンコなど,容易に合法的な賭博行為ができる環境が整っている。つい先日には,カジノ法案も可決された。

そのような状況で,この微罪を適用して刑に処することが刑事政策的に妥当であるとは到底思えない。

本件の特徴は,当該賭博行為につき,海外で合法的なライセンスを得ている一方当事者である胴元を処罰することはできないところ,

他方当事者であるユーザーを処罰しようとする点にある。賭博行為について,刑事責任のメインは開張者(胴元)が負うのであり,賭博者(客)が

負う責任はある意味で付随的である。賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的におこなうものであり,「賭博事犯の捜査実務」にもその旨記載がある。

そこには,些細な賭け麻雀を安易に検挙すべきでない旨の記載もある。胴元のいない賭博を安直に検挙することをいさめる趣旨である。

以上を踏まえたとき,本件は,主たる地位にある一方当事者を処罰することができないにもかかわらず,これに従属する地位にある当事者を処罰する

ことができるのか,という点が真の論点となる。この点,大コンメンタール刑法には,正犯者が不可罰であるときに従属的な地位にある教唆者や

幇助者を処罰することは実質的にみて妥当性を欠くので違法性を阻却させるべき,との記載がある。

賭博事犯において,胴元と客は教唆や幇助の関係にあるわけでないが,その刑事責任の軽重にかんがみれば,事実上従属する関係にあるといえる。

というような話は,私が検察庁に提出した意見書の一部である。オンラインカジノプレイヤーが対象となった賭博罪被疑事件で争った案件は不起訴となった。

不起訴は不処罰であり,何らの前科はつかない。

営利の目的なく個人の楽しみとしてする行為を対象とする単純賭博罪の不当性をうったえ続けている弁護士として,この結果を嬉しく思う。

f. 米国各州での暗号資産(仮想通貨)・ブロックチェーン関連技術の法制化

アメリカでは2018年から2019年にかけて、暗号資産(仮想通貨)関連法案の提出が各州で始まっている。

暗号資産(仮想通貨)・ブロックチェーン関連技術を積極的に推進するワイオミング州は2019年1月18日に新たに暗号資産を3分類する法案を提出した。

同州ではトークン化された株式の発行を認める動きが盛んになっている。米コロラド州でもデジタルトークン法が正式に法律となった。

米国の連邦政府での仮想通貨に関する法律は制定されていないが、ブロックチェーンの関連企業の誘致を検討する州が増える可能性はある。

日本でも道州制になれば、米国と同様のことが起きると考えるが、暗号資産(仮想通貨)技術の進化は急速で道州制の成立を待っていては

時代の流れに乗り遅れる。

自由貿易特区に「金融業務特別地区」「情報通信産業特別地区」も併設し、特例として先進的な暗号資産(仮想通貨)・ブロックチェーン

関連技術を法制化することを望む。

g. 『暗号資産(仮想通貨)特区の創設』

今(2019年5月12日現在)、マレーシアのマラッカ海峡シティ・マラッカ835を『現金禁止・仮想通貨決済』とする計画がネットで話題になっている。

マラッカ835では法定通貨をBIやサイバーセキュリティ・サービス等を提供するDMI社のDMIコインに両替し、公共サービスを決済する。

この計画は中国の支援による実験でもある。日本でも石川県加賀市がブロックチェーン都市建設を試みている。

横浜・川崎等の神奈川県の港湾に暗号資産(仮想通貨)特区を創設し、法定通貨禁止・横浜暗号資産(仮想通貨)のみの決済とすれば

特区は国際観光都市として発展し、特区の周囲も経済的に潤う。『暗号資産(仮想通貨)特区の創設』を望む。

Ⅱ、 社会保障費の財源確保

1. 短期的課題 公的年金のあり方(税方式、保険料方式) 安定的財源の確保

公的年金は税方式が望ましい。徴収を歳入庁で行えるため徴収が効率的である。

しかし、積み立てた年金受給額は居住・市町村毎に毎年、決定したポイントの累積で決定すべきである。

住民が市町村の選択に、関心を持つことで各市町村間の競争が期待できる。

また、厚生年金と国民年金の積立金の管理・運用を行っている年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、2014年10月31日から構成割合の目標値を

国内株式25%、外国株式25%、国内債券35%、外国債券15%に変更した。つまり、低金利なため国内債券からリスクの高い株や外国債券に運用を切り替えた。

けれども、年金積立金管理運用団体は資金を安全性の高い債券で運用するのが原則である。

運用は外国債券までにし、リスクの大きい株の売買は控えるべきである。GPIFが株の売買を行うことは、国が株の売買をするのと同じである。

国策インサイダー取引の可能性も考えられる。国策に対する秘密情報を持つ国が、無力な個人投資家の資金を巻き上げることにもなりかねない。

これでは国家の品位にも関わる。年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の株の売買については見直しを望む。

2.中・長期的課題 持続的な社会保障制度の確立のために、地方に税源と事業を移し、連邦国家に変えること

下記の日本の社会保障給付費の推移によると、2040年頃には日本の社会保障費は国民所得の半分ぐらいになる。

下記の予想が正ければ社会保障給付費は2040年には70兆円程度、増え、日本の財政は破綻する可能性がある。

消費税を10%に増税しても、社会保障給付費の不足を補えると思えない。

|

社会保障給付費の対GDP比は、2018年度の21.5%(名目額121.3兆円)から、2025年度に21.7~21.8%(同140.2~140.6兆円)となる。その後15年間で2.1~2.2%ポイント上昇し、2040年度には23.8~24.0%(同188.2~190.0兆円)となる。社会保障負担の対GDP比は、2018年度の20.8%(名目額117.2兆円)から、2025年度に21.5~21.6%(同139.0~139.4兆円)となり、2040年度は23.5~23.7%(同185.6~187.3兆円)へと上昇する。その内訳をみると、保険料負担は2018年度の12.4%(同70.2兆円)から、2025年度に12.6%(同81.2~81.4兆円)となり、2040年度には13.4~13.5%(同106.1~107.0兆円)へと上昇、公費負担は2018年度の8.3%(同46.9兆円)から、2025年度に9.0%(同57.8~58.0兆円)となり、2040年度には10.1~10.2%(同79.5~80.3兆円)へと上昇する。(「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)」(2018年5月厚生労働省推計)の「計画ベース・経済ベースラインケースによる」のケースによる)

|

日本の社会保障給付費の推移

|

年度

|

金額

|

国民所得比

|

|

1980年

|

24兆7736億円

|

12.15%

|

|

1985年

|

35兆6798億円

|

13.69%

|

|

1990年

|

47兆2203億円

|

13.61%

|

|

1995年

|

64兆7243億円

|

17.54%

|

|

2000年

|

78兆1191億円

|

21.01%

|

|

2005年

|

87兆7827億円

|

23.99%

|

|

2010年

|

105兆3646億円

|

29.11%

|

|

2015年

|

115兆4007億円

|

29.57%

|

|

2016年

|

116兆9027億円

|

29.84%

|

|

2025年

(2018年予測)

|

140兆8000億円

|

|

|

2040年

(2018年予測)

|

188兆5000億円

|

|

(出典:ウィキペディア 社会保障/日本の福祉)

|

|

(出典: ウィキペディア 日本の財政問題)

「日本の社会保障基金拠出負担の推移」

青はGDPに占める比率(%)、橙は総税収に占める比率(%)。日本社会は高齢化が進んでおり、2013年の高齢化率は24.1%まで上昇し、高齢社会白書では「我が国は世界のどの国も経験したことのない高齢社会を迎えている」と述べられた[111]。GDPにおける医療費割合の増加スピードも激しく、また同時に少子化も進行し、2030年の将来にはGDP比+3%増加すると推定され、医療財政の構造は困難に直面している。青はGDPに占める比率(%)、橙は総税収に占める比率(%)。

|

|

2011年現在の日本は、財源の手当てなしに社会保障支出を増大させており、社会保障支出は高齢化とともに増大していくため、一旦、高齢者1人当たりの支出を増大させてしまえば、将来の支出は等比級数的に増大していくとされている。松原聡は「社会の高齢化によって生産年齢人口が減少していること、高齢者向けの医療費・福祉施設建設に多くの費用がかかっていることなどが、財政赤字の大きな要因となっている」と指摘している。高橋洋一は「日本のように社会保障に税金が半分近く投入されている国は、世界ではあまり見当たらず、税の投入が多いと給付と負担が不明確となることになり、国民の要求レベルが高まり社会保障費が膨らむ」と指摘している。原田は2013年の時点で、「現役世代の平均給与が年409万円なのに対し、高齢者夫婦2人への社会保障給付費506万円を支払うことはできないのは当然である」と指摘している。

2007年度の国民医療費は34兆円となり、2025年度にはその費用は70兆円に達するとされる。2012年度の社会保障給付費109.5兆円の内訳は、年金53.8兆円、医療35.1兆円、介護等その他20.6兆円となっている。

2014年10月27日、財務省は財政制度等審議会で2015年度予算編成で生活保護費を引き下げる案を示した。

日本の財政の問題の一つに、中央政府に依存し自立できない地方財政、特に地方交付税制度の問題がある。

日本の地方財政は「受益者負担の原則」が成り立っていないため、歳出の増加を抑制できなくなっている。

地方公共団体の財政は少子高齢化や都市への人口流出と相まってきわめて深刻な情況を呈している。こうした地方公共団体の財政悪化の原因は、その自治体の過去の首長や議会に帰属するべきものであるが、国が積極的な財政支出を奨励したことも事実であり、そのことから国にも一定の責任があるものとする見解もある。

|

税源と事業を自治体に移譲すれば、住民の努力で税制を変えることができる。住民は市町村の事業と税制改正を真剣に検討するだろう。

市町村に税源と事業を移譲させる意義がここにある。令和元年10月から消費税の税率は10%になる。

しかし、法人税・所得税が減少する上に軽減税率の導入もあり税収増は4兆円ぐらいだと思う。これでは消費税を30%にしても足りない。

消費税増税だけではでは問題を解決できない。財政破綻の危機には、廃藩置県のような根本的な解決策が求められる。

明治の初めには、藩の財政は破綻していたが、下記のコラムにあるように、明治政府は廃藩置県で藩の負債を引き受け、

その多くを債務免除にし、財政を再建している。

|

(出典: ウィキペディア廃藩置県・大名貸)

藩札の合計は3909万円、(藩札を除く)藩債の合計は当時の歳入の倍に相当する7413万円(=両)にも達していた。藩札は、廃藩時の時価によって政府の紙幣と交換されたが、新政府は藩債を3種類に分割し、次のような処分をした。①明治元年(1868年)以後の債務については公債を交付しその元金を3年間据え置いた上で年4%の利息を付けて25年賦にて新政府が責任をもって返済する(新公債)、②弘化年間(1844年〜1847年)以後の債務は無利息公債を交付して50年賦で返済する(旧公債)、③そして天保年間以前の債務については江戸幕府が天保14年(1843年)に棄捐令(無利子年賦返済令)を発令したことを口実に一切これを継承せずに無効とする(事実上の徳政令)というものであった。その結果、届出額の半額以上が無効されとた。有名な薩摩藩の調所広郷による「無利子250年分割払い」も35年間の支払いをもって無効とされた。

|

|

また、アメリカ合衆国では消費税はないが州ごとに売上税がある。50の州のうち、5つの州において、売上税が課せられない。

州ごとの売上税がないのは、アラスカ州、デラウェア州、モンタナ州、ニューハンプシャー州、オレゴン州である。

また、アメリカ合衆国はアメリカ合州国であり州の連邦国家である。州は連邦政府とは主権を共有しながらも独立した統治体である。

アメリカの州の法人税は州によって異なる。高い税率を設定している州や地方自治体もあれば、州法人所得税の存在しない州もある。

法人税、所得税の税率が極端に低くし、売上税や固定資産税を高くする州もある等、アメリカの税制は多様である。

アメリカでは郡や市でも売上税を課税できる。売上税の無い州でも郡や市で売上税を課税することもある。

日本もアメリカのようにすれば、国ではなく、地方ごとに、消費税の税率を決めることもできる。

例えば、移民を増やし、所得税・住民税・社会保険等を負担させ、売上税(消費税)の税率を下げることもできる。

社会保障費を中心とした財政収支の改善に実績のある地域社会においては特別区として消費税を廃止する税制を構築してもよいのでは

ないかと思う。

Ⅲ、 行財政改革の徹底

1. 短期的課題 無駄の削減 地元企業グル-プと役所で構成する公共事業削減公開討論会の設置

公共事業費を減らす民間企業からの提案は重要であり、役所と公共事業費の削減について公開討論する場所が必要である。

例えば、警視庁等全国十都県の警察本部から信号機の保守管理を請け負っている日本交通管制技術が数十億円の所得を隠し巨額の法人税を

脱税していた。

日本交通管制技術は元警視総監や警察OBを顧問・役員に迎え警察との深い関係を背景に業務を拡大した。交通関連設備を専門に扱い施工する

企業とその関連企業の資本、役員、営業形態(入札)は現在に於いても極めて不透明である。規格を統一すればコスト削減になる。

しかし、既得権益を害するためか、それも難しい。公共事業費削減の提言を公開討論すべきだと考える。

2. 中・長期的課題 無駄の削減

(1) 天下り禁止の徹底

官僚に対する褒美に退職後の高給を民間に負担させるのが天下りである。民間も行政府とのパイプを求めて受け入れる。

しかし、利益誘導がなされ国民が税金で負担することになる。天下り禁止徹底は当然である。

(2) 公務員の削減

議員歳費、義務教育費国庫負担金等の他の費用も計算に入れると今でも、公務員の人件費は約40兆円になる。

マイナンバーの普及も進む。IT技術等による社会保険及び地方公共団体の業務共通化によるリストラを求める。

(3) 内国歳入庁

税と社会保険料を一体的に徴収する「歳入庁」は公租公課徴収を一元化によって効率化し、徴収漏れを減少させる。

米国のIRS改革法は納税者の権利を保護することを目的に、納税者の権利保護規定が多数設けられた。

租税の賦課・徴収の執行機関としての立場から、納税者へのサービス機関としての立場へ転換するために顧客に優しい大規模な

組織改革規定を設けた。我が国に於いても歳入庁に依る公租公課徴収の一元化が望まれる。

(4) 特別会計と公会計監査の改革

① 国または地方公共団体の官庁会計に於いて、特別会計は単一予算主義の例外

特別会計の財務内容を開示するものとして、財政制度等審議会財政制度分科会の法制・公会計部会に於いて全ての特別会計を対象とした

「新たな特別会計財務書類の作成基準」が纏められ、特別会計の財務内容に関するディスクロージャーの充実が進められているが十分に機能

していない。

特別会計の問題点としては、特別会計が多数設置され予算全体の仕組みを複雑で分かり難く財政の一覧性が阻害され、会計が分立することで

予算全体としての効率性が損なわれることである。

予算の議論は一般会計中心であり、特別会計について議論されることが少なく歳出の効率化が図られていない。

一般会計からの繰入れや借入れのために、事業収支に於ける受益と負担の関係が不明確になり、適正な受益者の負担、事業収入の確保や

歳出削減努力が疎かになっている。

② 特別会計が各省庁の既得権益の温床化している。

財政資金の有効な活用の検討、特別会計についての説明責任強化の必要がある。

特別会計は固有の財源の有無に関わらず歳出の合理化、効率化に向けて着実な見直しを進めるべきだ。

現在、会計検査院が公的な監査機関であるが他省庁への遠慮、気兼ねが目立つ。会計検査院の調査官の“官官接待”の問題もある。

会計検査院の独立性を確立し、外部監査も必要に応じて行ない、会計検査院自体の検査も外部監査にする二重監査を望む。

③

徹底したバランスシ-ト監査を実現し、時価主義に基づく貸借対照表を中心とした公会計の確立を求める。

ネット上で国及び地方公共団体は入札や物品の仕入れ値等を公開し各専門分野の有知識者がチェック出来る様にすることを提案したい。

更に、関連する地域社会にもネットで情報を開示し地域社会から常に監視出来る体制を確立したい。

会計士、弁護士、各専門分野の専門家と地域社会のボランテイアの融合による監査が、最良の公的監査になると考える。

現在の会計検査院は、国会、内閣、裁判所から独立した地位が与えられているものの、議会との結び付きが強いとは言えないため、

会計検査院は議会に所属させその業務は議会からの要請を中心にすべきである。会計検査院と議会の結び付きを強固にする必要があると考える。

税金の浪費を防ぐ個別事業、個別政策の経済性、効率性、有効性を分析するプログラム評価も提案したい。

二、 経済

Ⅰ、 短期的課題

1. 当面の景気対策 中小企業の活性化

① 円安・輸出による景気振興 中小企業に有利な円安

実力以上の円高が中小企業を苦しめた。円高は日本への輸出価格を下がる。このため、大企業の海外移転、部品の国外転注が進んだ。

円高による大企業の輸出減少も下請け中小企業を苦しませた。空洞化・海外転注は今も止まらない。

下請け企業が海外の企業と競合するための円安政策を望む。

③

中立地帯税制の創設

中立地帯とは国境線を巡り、互いに領有権を主張している地域を双方で統治するか、自治地域とした地域を言う。

|

現存する中立地帯に南極がある。

南極大陸は政治的な中立地とみなされている。この1959年は南極条約が批准された年であり、他の関連する合意とともに、この規制された状態は「南極条約体制」と呼ばれる。南極条約体制では、全陸地および南緯60°線以南の棚氷を南極と規定し、その対象と定める。条約は、ソビエト連邦(これはロシアに引き継がれた)、イギリス、アルゼンチン、チリ、オーストラリア、アメリカ合衆国など12ヶ国が調印している。この体制では、南極を自由な学術調査と環境保護が維持される科学的な保護区と位置づけ、大陸での軍事活動を禁止している。1998年1月14日に環境保護に関する南極条約議定書が取り交わされた。この議定書では、南極は「平和と科学のための自然保護区」と定め、すべての採掘を禁止している。 (出典: ウィキペディア 南極大陸)

|

|

北方領土や東シナ海一帯を中立地帯にし、日露及び日中で共同開発しようという提案もある。

また、日本には九州より広い米軍基地があるが、米軍基地内は治外法権で固定資産税を払うこともない。

日本人が嫌がる軍隊という3K労働を、基地という特区で、米国に委託外注しているという見方もできる。

米軍基地をモデルに発展途上国の労働者が働く中立地帯特区を検討したい。

特区は租税中立地帯とし、租税を2ヶ国間で分け合えば労働者の派遣元である発展途上国にも利益になる。

また、Ⅰの2の(3)“姉妹都市税制”で述べた姉妹都市間の人間・資材の移動を自由化し、増えた税収を都市間で分け合う税制も

中立地帯税制の変形と考える。中立地帯税制は外国へ移転した工場を特区内に呼び戻すことから、空洞化対策にもなる。

③ 輸出加工区

多国籍企業の誘致のための輸出向けの生産が行われる工業団地、輸出加工区は輸出指向工業化政策の中核を形成する。

内部経済との関連が希薄な「飛び地」であり、国際港の隣接地などに工業団地が造成される。

関税や法人税の減免、外資比率の規制緩和、利潤・配当の本国送金の自由化などの優遇措置が採られる。

④

海外アウトソーシング

業務を国外の業者に委託する海外アウトソーシングは日常的な管理業務、顧客サービス、技術サポート等の様々な非基幹サービス機能を

遠隔地から提供することと定義される。海外アウトソーシングはIT技術を使い、海外に居住する労働者に業務を行わせる。

このため、自国の労働法の制約を受けない。アウトソーシング先の低賃金での労働サ-ビスが受けられる。IT技術は今後も進化する。

将来は工場の工作機械を工員が外国から遠隔操作することも考えられる。

将来はインタフェースを駆使する仮想現実(バーチャルリアリティ)が可能になる。

仮想現実(バーチャルリアリティ)による作業は安全面で優れている。また、時差を利用することで24時間、工場を稼働できる。

けれども、海外アウトソーシングが製造業での単純労働にまで発展した時の影響は大きい。税制、雇用も根本的に考え直す必要がある。

海外アウトソーシングにかかわる、法人税・所得税を発注企業の属する国と受注企業の属する国で分け合うことも検討すべきではないかと考える。

Ⅱ、 中・長期的課題 持続可能な経済成長

(農業と税を請け負う自由村)

農業は成長産業である。バイオエネルギ-は環境に優しい。

農業は経済成長の要になる。しかし、従来の農林水産省の農業政策が農民の自助努力を損ない日本の農業を衰退させた。

ところで、江戸時代の年貢は村で上納を請け負う年貢村請制であった。

村請制度とは日本の近世における制度のひとつで、年貢・諸役を村単位で村全体の責任で納めるようにした制度で村請制ともいう。

中世の地下請の伝統を引くもので、近世社会において領主は検地を行い、村落は村単位で年貢が賦課された。領主は村に対して徴税令書である

年貢割付状を発し、庄屋などの村役人は責任者となり村内から年貢を徴収し、領主に対して納税した。村請制度では村の誰かが破産して年貢を

出せなくなる事態になると村の他の者がかわりにそれを出さなければならなくなった。

このため、村の中に破産者を出さないために、他の人のことも大切にして支え合ってゆこうとする意識もはぐくまれ、日本人の現在の社会性にも

影響したが、明治時代の地租改正によって、村請制度は解体した。(出典: ウィキペディア 村請制度)

|

(出典: ウィキペディア 地租改正・地券)

地租改正は、1873年(明治6年)に明治政府が行った租税制度改革である。この改革により、日本にはじめて土地に対する私的所有権が確立したことから、地租改正は土地制度改革としての側面を有している。

地券の法的根拠は検地帳である。壬申地券は交付の申請に対し、持ち主・反別・所在などを検地帳と照合して作成された。田畑では検地帳から地券への転記に際して紛争は少なかったが、村共有の林野・入会地では他の村までもがしばしば紛争当事者となった上、公有地地券から進んで官民有区分となる過程で国家による巨大な民有地収奪が行われた。

続いて明治6年(1873年)7月28日に地租改正条例が発布されるとともに、地券制度にも改正が加えられ、壬申地券に代わって一筆の地に一枚ずつ交付される全国共通の地券に変更され、地租改正条例で定められた地価100分の3(1877年以後100分の2.5)の新税(地租)が課せられた(地租改正)。これ以後の地券を改正地券(かいせいちけん)という。

地券における土地の処分性が、明治7年1月29日の太政官指令に記されている[2]。ここには近代的・封建的側面をそれぞれ指摘できる。前者においては非戸主の私的自治を認めて、その非戸主が私財をはたいて買い受けた土地や元から所有していた土地はその非戸主が自由に取引してよいとした。後者においては家制度を維持するため、非戸主の土地取引には戸主の連印を要求し、もって家族の土地取引を拒否する権限を戸主に与えた。

地券は、公証制度の整備や登記法の実施(1886年8月13日公布、翌年2月1日施行)によって法的な意味合いを失ったために明治22年(1889年)3月22日の土地台帳規則制定とともに廃止された。

なお、安政条約後に外国人居留地において各国領事が外国人居留者に永代借地権を公証するために出した“Title Deed”も「(居留地)地券」と称されている。

|

1879年(明治12年)発行の地券

裏面(新しい所有者に変わった場合は裏面左側に記載される)

|

また、村が未納者分を弁済する連帯責任を負うが、村で納める年貢はほぼ定額であっために農村における農業技術の改善、商品作物・酒・

味噌等の生産、手工業・商業活動といった経済活動の成果に税が課されることはなかった。

このため、新田開発を通じ江戸時代初期に全国で1800万石だった石高は、江戸時代中期には2500万石、後期には3000万石と倍増に近い勢いで

拡大した。

特にそれまで畿内などに比べ開発が遅れていた東北、関東、中国、九州などでは湖沼や干潟が新田開発され農地が大きく増えたという。

農協等の地域共同体に事業と税を請け負わせるのであれば農業は成長できる。

三、 国と地方

Ⅰ、 短期的課題

地方分権税制の確立(自治体、自治体連合への税源と公共事業の移譲)

税制改正の中心は市町村への事業と税源の移譲である。民主主義を発展させるために住民自治が重要である。

各個人の理解と支持される税制を構築するためにも、自治体に税源と公共事業を移譲する必要がある。

(1) 市町村合併の利点と欠点

近年行政コスト削減のために市町村合併が盛んに行われた。

合併の利点として「住民の生活行動圏に見合った行政サービスの広域化」「住民サービスの高度化」「地域づくりの進展

」「行財政の効率化」

「施設の効果的配置 」「行政能力の向上 」「行政の高度化・専門化

」「大型事業の実現 」「権限の拡大」等が挙げられる。

しかし、欠点もある。合併後に庁舎の存在する中心地域は栄えるが、周辺地域は寂れる。公共事業は利便性のため中心地域が優先される。

一方で周辺部に於いては公共事業が実施される機会が少なくなる。中心部と周辺部の地域格差が拡大する。歴史、文化、各種伝統行事と言った

地域の特徴も失われる。

役所や公共施設への距離が遠くなり不便になるために行政サービスが低下する。

町村から市に移行した場合、以前は安かった公共料金が合併で大幅に値上がりして住民の負担が増大することもある。

行政組織が大きくなり議員数が減少し住民の意見が行政に反映し難くなる。「行政の大型化」と「役人の権限の拡大」による弊害が生じる。

(2) 大阪市・横浜市・川崎市等の政令都市の行政区区長を選挙で選ぶこと

大阪市・横浜市・川崎市の様な政令都市の行政区は、東京の特別区とは異なり基礎自治体ではない。

市から派遣される区長は市全体での利害で市の指示により行動する。

大阪市・横浜市・川崎市の場合、役所の権限は大きく、区民の意見が行政に反映し難い。

しかし、大阪市・横浜・川崎市の行政区は規模が大きく通常の市町村をも凌ぐ。

行政区に、独立した権限を与えたほうが、地域は発展する。区民が区長を選び税金を使う行政サ-ビスに意思を反映させる民主的な税制を構築

するために大都市における行政区長を区民が直接選挙で選ぶ制度を確立したい。

2015年の大阪府の大阪市を廃止し東京23区のような特別区に再編する大阪市特別区設置住民投票(大阪都構想の是非を問う投開票)

は賛成:694,844票(得票率:49.6%)反対:705,585票(得票率:50.4%)で否決された。

けれども、維新の松井一郎代表(大阪府知事)は、再投票を目指す。

維新の前代表の橋下徹氏は、朝日放送テレビの番組で「2019年5月の17日くらいの時期にやるっていうのが一番ベストなのかなと思う」との見方を示した

。(2018年4月5日朝日新聞及ウィキペディア) けれども、再投票は2020年に延期されたが、大阪都実現の可能性は高い。

(横浜特別自治市構想)

横浜市も特別自治市への昇格(神奈川県からの独立)を計画しているが、大阪都構想と内容が大きく異なる。

区議会だけでなく、従来の特別自治市で認められていた区長の公選にも否定的で市長が区長を任命する等、区の自治が極めて弱い。

また、横浜カジノ構想でもみてもわかるように、横浜はシンガポールをモデルに国際自由貿易港を目指しているように思う。

しかし、シンガポールは21歳以上の全国民が、選挙権・被選挙権を持つ普通選挙制だが、政府による選挙干渉やゲリマンダーは日常化しており、

普通選挙は諸外国からの批判をかわす為の「形式的な制度」という色合いが濃く、野党候補を当選させた選挙区民は、徴税面、公団住宅の改装が

後回しにされるなど、報復的な措置を受けることがある。

このように、報道の自由が制約され一党支配で独裁政権である一方、経済的に豊かで表向きには華やかなことから、『明るい北朝鮮』と論評されている。

(出典:ウィキペディア シンガポール)

東京は歴史的に特別区の自治を強化してきた歴史を持つ。

しかし、横浜は下記の横浜市の広報の抜粋・要約にあるように、横浜市長の権限が強い中央集権的な都市を作ろうとしているのではないかと考える。

「特別自治市」制度における区のあり方

(平成27年6月 横浜市広報)の抜粋・要約

・ 横浜市は市と県の二重行政を完全に解消する「特別自治市」の実現を目指している。

第 30 次地方制度調査会(内閣総理大臣の諮問機関)はその答申において特別自治市創設の意義を明確にした。

一方、「現行の指定都市の区と同様のものを設置することでは不十分であり、少なくとも過去の特別市制度に公選の区長が存在していたように、

何らかの住民代表機能を持つ区が必要である」 という課題も指摘されている。

横浜市は、平成 25 年3月に策定した『横浜特別自治市大綱』の中で、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」による特別区の設置を

目指さないことを明確に示している。

大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成 24 年法律第 80 号)により人口 200 万人以上の指定都市等では特別区の設置が可能となったが、

横浜市はこの法律による特別区の設置は目指さないものとする。

横浜市は大阪市とは異なり、市域の一体性が高い都市構造を形成しているという特徴があることから、横浜市を廃止して特別区を設置することは、

横浜市の強みである大都市の一体性を失わせることになる。

特別市は都道府県及び市に属する事務を処理することとされ、行政区の区長は公選によることとされた。

(昭和22年の地方自治法第271条)その後、昭和31年に特別市制度は適用することなく廃止され特別市の条文は削除された。

行政区制度は指定都市制度の中に残り現在に至っている。

地方自治法では区には区長が置かれ、区長は市長の補助機関である職員のうちから、市長が命ずることとされている。(自治法施行令174 条の43)

*補足:横浜特別自治市構想は大阪都構想と異なり、東京のような特別区を設置しないとしています。

○横浜市が目指す特別自治市では、都市の一 体性を生かし、同時に住民自治も強化するという視点から、区長の選任方法は市会の同意を得て市長が

選任する方法(特別職)を選択肢の一つとして検討する。

○昭和 22年の地方自治法制定に向けた地方制度調査会の答申では、政府原案では市長の任命制とされていた区長は、国会の修正により

直接公選制へと改められた。

しかし、都市の一体性や総合力を最大限生かし市民サ ービスと日本経済の活性化を目指す一層制の大都市制度である特別自治市においては

実質的に都市の分割につながりかねない区長公選は採用しない。

・住民自治強化の方向性 横浜の一体性や区局連携による効果的な大都市行政を生かすため、特別区のような新たな自治体をつくるのではなく法人格を

持たない行政区とする。

(各区の区長が公選職で市長と異なった考えを持つ場合、一体的な行政運営が困難になる。)

「H24 年6月 横浜特別自治市大綱素案(骨子) 横浜市」の要約・抜粋

H24 年3月 横浜市大都市自治研究会 第1次提言

身近な住民自治を実現するものとして現行の行政区を単位に、区選出の市会議員による区議会の設置、または区長公選などにより、住民自治の制度的強化を行う。

③行政区を再編することなく、住民自治を強化することによって区機能強化を実現できる。

道州制の導入に伴い、横浜が都市州、つまり道州の区域に包含されない道州同格の都市となることは、大都市の自立性の向上と国や道州の

効率性が高まるという意味で有益である。

区長は大都市行政の一体性・効率性を確保するとともに、市と区との政治的な対立による行政運営の停滞も避けるため、市長が任命することとする。

以上が、横浜市が提案する特別構想の抜粋・要約であるが、横浜市が特別自治市に昇格後も横浜市の一体性を理由に横浜市職員の中から区長を市長が選任する

ことが最大の問題になる。現在の行政区を特別区に昇格させ、区議会を設置することには市民の負担が大きいことから、できないというのもわからないでもない。

しかし、区長を公選しないというのは民主主義に反しないか?

また、横浜市広報の要約・抜粋にもあるように昭和22年の地方自治法第271条では特別市の行政区区長は公選によることとされた。

それに、区長を公選にしたところで、大した市民の負担になるわけでもない。

横浜市は道州制度における都市州も視野に入れている。都市州になれば横浜市長は横浜都市州知事になる。

特別区区議会・公選区長も存在しない横浜都市州知事は、巨大な権力を持つ。今でも市庁のある中区を重視したインフラ整備が行われているが、

この傾向がさらに強まり、中区以外の区民の権利が損なわれる恐れがある。

また、横浜市は横浜の一体性を強調するが、7世紀後半から江戸時代まで横浜市は相模と武蔵にまたがり、市域には武蔵国橘樹郡、久良岐郡、都筑郡、

相模国鎌倉郡が置かれていた。

橘樹郡は川崎市のほぼ全域と横浜市の北東部、久良岐郡は横浜市の中南東部、都筑郡は横浜市の北西部、相模国鎌倉郡は横浜市の南西部と鎌倉市を

その領域としていた。

また、戦前には税収をめぐる思惑から横浜市からの鶴見が鶴見市として独立しようとしたこともあった。

(当時、鶴見は京浜工業地帯の中心にあり、横浜市全体の税収の三分の一の税収があったという。)

なを、鶴見には大黒ふ頭を活用することで地元企業が巨額の利益を得られるという事情がある。

ところが、横浜市長が鶴見区長を任命するのであれば、横浜の中心にある山下ふ頭・新港ふ頭が優遇されることで大黒ふ頭(鶴見)の利益が

損なわれても、鶴見区長は横浜市長の意向を優先し、鶴見区民をないがしろにする危惧がある。

また、横浜市は横浜市庁が決めた中心部の重要ポイントに優先的にインフラを整備し、税収を中心部に配分している。

このため、中心部を外れた商店街は衰退している。

結局、横浜市長に任命された区長であれば横浜市全体の利害を考える市長の意向を優先し、区民の利益をないがしろにする可能性が高い。

横浜市全体の利害と行政区の利害は前述の鶴見の例をみてもわかるように必ずしも一致しない。

区長を公選にしなければ地元の利害を横浜市に主張し交渉することもできない。税収の適正な配分のためにも特別市の行政区の区長の公選を望む。

(3) 市町村連合

民主主義に於ける税の基本はその使い道が住民によって決められることにある。

けれども、基礎自治体の人口が多くなればなるほど住民の意見が行政や税制に反映する機会が失われる。

そして、民主主義が形骸化し役人独裁になった。税制や行政への一人一人の意見が論議されることが民主主義の理想である。

行政コスト削減は必要だが民主主義を守るために市町村合併ではなく市町村連合によるコスト削減が求められる。

(4) 多様な税制と行政サ-ビスの選択

今後、日本でも多様な税制と行政サ-ビスの選択が求められる。行政は基礎自治体が分担し、基礎自治体では出来ないものは多様な自治体連合で行うのが理想である。

我が国においても民主的な小自治体を再生させ多様な自治体連合で補完させる制度を確立すべきである。

*このホームページ内の“小自治体税制”も参考していただきたい*

(5) 道州制の導入

道州制の議論では道や州に財政運営の権限や立法権を与える案も検討されている。中央集権国家を小国家の連合である連邦国家に変化させるという議論である。

より良い税制を構築するためには連邦制が好ましい。中央集権国家は税制の独占企業であるという見方もできる。

独占企業の社員が競合企業が無いため怠惰になるのと同様に官僚も堕落する。

国民は小国家である各州の税制が比較できることから優劣が判断できる。国民は移住によって税制を選択できる。官僚も市場原理が働く方が良い仕事をする。

|

アメリカ合衆国の州は、連邦国家であるアメリカ合衆国を構成する「国家」で、現在50ある。個々の州と連邦は国家主権を共有している。州は連邦と主権を共有しながらも独立した主体である。大陸会議において独立を宣言した13植民地を起源として各州は連邦(合衆国)を構成しており、自律性が非常に高い。合衆国憲法において明示的に州から連邦政府に授権された権限(例として通貨と外交)以外は州および人民に留保される。州ごとに固有の憲法があり、各州の行政や基礎自治体の体系もそれぞれ異なり、首長たる知事、議会はもちろんのこと、州最高裁判所までも個別に持つという権力分立がされており、共和制国家としての体裁をもつ。

|

|

|

(出典:ウイキペディア デラウェア州)

デラウェア州の所得税は2.2%から5.95%まで6段階の累進課税方式を採っている。消費税は課していない。しかし、企業の総売上高には税を課している。法人税と免許税は業種によって異なり、0.096%から1.92%まである。 租税回避地であり、州は1社あたり年300ドルを得て、約4割がペーパーカンパニー立地に絡む歳入である。不動産や個人資産について州レベルの税は課していない。不動産は郡の資産税、教育学区の資産税、職業教育学区の税、さらに法人化自治体では市民資産税の対象である。賭博は州にかなりの収入を与えている。例えば、デラウェアパーク・レーストラックのカジノでは、2010年に1億米ドル以上をもたらした。アメリカ合衆国商務省経済分析局は2010年のデラウェア州の総生産高が623億米ドルであると推計した。一人当たり年収は34,199米ドルであり、国内第9位である。2005年、平均週給は937米ドルであり、国内第7位だった。

|

デラウェア州

State of Delaware

|

州の愛称: 最初の州 The First State

|

|

州のモットー: 自由と独立

(Liberty and

Independence)

|

|

|

|

|

|

教育・福祉・治安(警察)はもちろん、民法・刑法も原則としては州法の管轄分野である(連邦政府には運輸省はあるが、

全域で共通の道路交通法規というものはなく、連邦捜査局にも交通取締りの権限はない。

刑事裁判はどの州でも「被告人対州政府」裁判となる)。また軍隊である州兵を有する。

ただし連邦法が州法に優越し南北戦争を経て、州及び合衆国領土は合衆国から離脱する権利がないものとされる。

合衆国憲法による州の政体への直接的な規制は共和制を採用しなければならないこと以外にはないが、実際の各州の構成は連邦と似通っている。

すなわち権力分立、公選知事による行政権の管掌と立法拒否権、議会による法律(予算を含む)の制定と政府幹部・最高裁判所判事の任命同意

および弾劾、二院制(ネブラスカ州のみ一院)と議会選挙での小選挙区制(自治体レベルおよび過去の州議会では稀に比例代表制もある)の採用、

英米法体系の採用(ルイジアナ州のみ大陸法採用)などの共通点がある。また連邦の国務長官と同名の職 (Secretary of State) である州務長官が

ある程度知事から独立して許認可や選挙事務を取り扱うことが多い。

歴史的には連邦政府の権限・能力が強化され相対的に州の地位が低下する傾向がある。

特に、合衆国憲法第1条8節3項に定められる州にまたがる通商に関する立法権を基に連邦法適用を認める判例が連邦裁判所により築かれた。

南部再建終了後に黒人への差別政策が南部の州政府主導で行われた経緯もあり、進歩主義的なリベラル派は連邦法によって州政府にタガをはめ、

連邦政府に管轄権を移すことを主張する傾向が強い。一方で州の権限を擁護・復活させようとする思潮も保守派とリバタリアンに根強い。

(出典:ウイキペディア アメリカ合衆国)

四、 国税・地方税

Ⅰ、 法人税

1. 短期的課題

① 租税特別措置の見直し(透明化法)

日本の税法は複雑怪奇である。租税特別措置の見直すことで簡素化したい。

また、企業の国際化は急速に進む。各国は法人税率を引き下げることで企業を誘致する。我が国も対抗上、法人税率を下げる必要がある。

② 法人税における欠損金の繰り戻し期間の再考

平成16年度税制改正で、欠損金の繰越期間が5年から7年に延長された。

しかし、現行の欠損金の繰り戻し制度は、対象期間が1年と成っている。

これでは、欠損金発生年度の運不運に因って、長期的な納税額が変わってしまい不公平である。欠損金の繰り戻しもまた7年とすることを望む。

③ 退職給与引当金制度の復活

多くの中小企業は企業年金に必要とされる積立金を準備していない。低金利が続き、期待利息を下回ったためである。

積立金では退職金を支払うことが出来ず、退職金倒産の危機にある企業も多い。

また、退職金を一時金として受け取る時に、退職金が企業年金から受け取る一時金よりも高い場合、企業には差額を支払う義務がある。

このため、差額は企業の従業員に対する確定債務と考える。平成14年まであった退職給与引当金を要支給額まで従業員に対する確定債務とし、

復活させることを望む。

④特許法第1条は発明の保護と利用を図ることにより発明を奨励し、また産業の発達に寄与することを目的とするとしている。

特許等の知的財産権を取得した場合に取得原価を損金に算入することを認めることで産業を振興させたい。

(出典:島田&アソシエイツ国際税理士事務所 国際税務コラム)

次のように知的財産権(特許等)は租税回避に使われることも多い。

知的財産権の取得時に取得原価を損金に算入させることで、知的財産での租税回避を減らすことができると考える。

|

(出典: ウィキペディア 知的財産権)租税回避での利用

知的財産権は法人税の計画ならびに税回避での核心的な道具となった。知的財産権は、多国籍の租税回避である課税基準の侵食ならびに利益移転(BEPS)を導く道具の重要な一要素であり、その額はOECDが毎年の税収損失として1000億から2400億ドルと見積もる。知的財産権の特許使用料の枠組みを使い、高課税の地点から低課税の地点へ収入を移転して利益を得る。一定のIPの利益を得られる体制において課税に対抗する支出であるものである、無形資産をつくるよう立て替えられたIP GAAP会計を用いること。

低い課税体制にたいする法人再配置の効果が最大になるように立て替えられたIP GAAP会計を用いること。

|

アメリカ合衆国の著作権法の拡大

(75年以上存在する25歳による

著者の作品を作り出す彼らによる)

|

2. 中・長期的課題 法人実効税率20%以下にすること

節税は煩雑であり経費も発生する。法人実効税率を20%以下にすれば、煩雑な税金対策を避け本業に力を入れる企業が増える。

法人税負担が下がることで経済は活性化し、課税ベースが拡大することで税収は増える。

Ⅱ、 個人所得税

1. 短期的課題

(1) 少子化対策よりも移民を促進すること

人類全体では人口の増加が問題になっている。世界的な人口増加は環境も破壊する。

発展途上国の増加人口を先進国で受け入れる方が少子化対策よりも合理的である。少子化対策は先進国のエゴである。

(2) 給付付き税額控除

給付付き税額控除は税額控除を使って低所得者に給付金を支給するため国民全体に幅広く再分配ができる。

生活保護のようなケース・ワーカーが必要無くなる。所得再分配が効率的に行われるため、コストが安い。

(3) 個人事業主 ”みなし法人課税”の復活

みなし法人課税とは事業主報酬部分については給与所得に係る収入金額とみなし給与所得控除を認め、

みなし法人所得額に法人税率に相当する税率で課税する制度である。

平成4年度に廃止されたが、税負担の公平のために”みなし法人課税”を復活させることを提案したい。

(4) 暗号資産(仮想通貨)取引に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下、暗号資産(仮想通貨)

に係る雑所得等の金額という。)について他の所得と区分、所得税15%(他に地方税5%)の税率による申告分離課税とすること

① 先物取引に係る雑所得等の課税には特例がある。居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、一定の先物取引の差金等決済をした場合に、

「先物取引に係る雑所得等の金額」については、他の所得と区分して、所得税15%(他に地方税5%)の税率による申告分離課税となる。

尚、2013年から2037年までの各年分の確定申告に於いては、所得税と復興特別所得税(原則として、その年分の基準所得税額の2.1%)を

併せて申告・納付することになる。

暗号資産(仮想通貨)取引にも雑所得等の課税の特例を適用すれば、取引量が増える。

また、年末調整だけで納税が完了している給与所得者は年間20万円まで確定申告が不要で結果的に暗号資産(仮想通貨)取引の利益に納税していない。

このため、申告分離課税とすることで、税収が増え、税務が簡素化することで納税者・業者・税理士、税務当局の事務負担減少が期待できる。

先物取引に係る雑所得等の課税の特例の適用範囲には、商品先物取引法で規定する商品取引所の取引の他に金融商品取引法・廃止前の金融先物取引法に

定められている有価証券・金利等の先物取引、指数等先物取引、オプション取引、店頭デリバティブ取引での一定のもの等がある。

しかし、金融商品取引業者又は登録金融機関以外と行う店頭デリバティブ取引は除かれている。

現在、暗号資産(仮想通貨)のデリバティブ取引には特例の適用が無い。

けれども、暗号資産(仮想通貨)業界も進化している。

金融庁は2018年10月24日に仮想通貨交換業者として登録を受ける16社が加盟する一般社団法人日本仮想通貨交換業協会を資金決済に関する法律第87条に

基づき認定資金決済事業者協会として認定したと発表した。

同協会は金融庁を監督官庁とする自主規制団体で、資金決済法第87条に基づく認定資金決済事業者協会になった。

同協会加盟業者の取引所での暗号資産(仮想通貨)デリバティブ取引で金融商品取引法の適用になるものについては雑所得等の課税の特例の適用を求めたい。

ビットコインは2018年1月15日にライトニングネットワークによる物品購入が行われる等製品やサービスの支払いに商業流通に使用されはじめている。

ビットコイン等の暗号資産(仮想通貨)は一般的なクレジットカード手数料に比べ、安価な決済コストを実現でき、土日祝祭日に左右されない。

個人情報やカード番号などの入力も必要なくeコマースの決済手段として将来を期待できる。

分散型仮想通貨はブロックチェーンにより交換相手を信頼する必要もなく、クレジットカード詐欺の可能性も無くす。

送金も短時間で済むが、特に海外への送金が容易で手数料も極めて安く、チャージ料を大幅に減少させる。

ドメイン名署名、デジタル契約、車や家等のデジタル権利証作成もブロックチェーン・プロトコルで実行できる。

ブロックチェーンに保存された条件と将来的な権利行使付与で、公証人サービスや配当金、エスクローサービスの自動実行プログラム作成も可能になる。

しかし、暗号資産(仮想通貨)は価格が乱高下し、物品購入には使い難い。

デリバティブは価格乱高下に有効である。江戸時代、税金(年貢)も米だった。米を仲立ちとして金と銀の交換レートも決定されていた。

このため、世界初の先物取引市場といわれる堂島米会所は為替市場としても機能し、乱高下する米と為替の市場価格適正化定に寄与していた。

暗号資産(仮想通貨)デリバティブも取引を増やすことで市場価格を適正化できる。仮想通貨交換事業者は江戸時代の両替商にも似ている。

両替商が、幕藩体制での流通貨幣に果たした役割は大きい。「仮想通貨交換事業者を育て、暗号資産(仮想通貨)の市場価格を適正化する必要」がある。

仮想通貨交換事業者育成のためにも金融商品取引法の適用になるものについては雑所得等の課税の特例を適用することを望む。

2. 長期的課題

(フラットタックスの提案)

フラット・タックス(flat tax)とは累進課税と異なり、税率を一律にした税制。1981年、スタンフォード大学のホール(R.E.Hall)とラブシュカ(A.Rabushka)が考案した。

2001年、ロシアのプーチン大統領が、フラットタックスを導入したところ、

脱税や、とりわけ闇経済の資金が課税対象として把握できるため、税収が大幅に増えた。

ロシアの成功の以降、香港、シンガポール、ウクライナ、ルーマニアなど世界各国で導入が開始された。

支出税が累進税率であるのに対し、フラット・タックスは税率が単一である。税務手続きを大幅に簡素化できる。

フラットタックスは支出税とキャッシュ・フロー法人税の欠点を解消するものとして考案された。フラットタックスは支出税であるとされ、その特徴は次の三点に集約できる。

1. 単一税率

2. 消費ベース課税

3. クリーンな課税ベース

フラットタックスでは累進性が弱まるが、累進構造を調整することで確保でき、したがって、付加価値税のような逆進性を批判されることがない。

また超過累進課税ではなく、したがって所得を大きく得ても限界税率が上がることが無いため、勤労意欲を削ぐことが無い。

支出税が累進税率であるのに対し、フラット・タックスは税率が単一である。このことに因り税務手続きを大幅に簡素化できる。

また、所得税と異なり、人的な基礎控除以外の所得控除は全て廃止することで大幅に課税ベースが広がり、低い税率で税収が確保できる。

また、所得控除の簡素化に伴ない申告手続きも大幅に縮小できる。

申告書はハガキ程度の大きさに成る。

簡素化に因って租税回避もある程度解消でき、貯蓄に対する二重課税が無くなると共に、投資額は全額課税ベースから控除されるので、投資の促進にもつながる。

フラット・タックスは、法人・個人を通して課税は一回限りとし、二重課税の問題を解決した。

また、法人事業であれ、個人であれ同じ単一税率が適用される。

個人段階の課税標準は給与等、年金給付など現実の受取額に限定され、受取配当・利子・賃料には課税されない。

寄付金控除、住宅ローン利子控除、医療費控除、雑損控除は全て無くなり、課税ベースが拡大する。

一定の人的所得控除とゼロ税率段階を設けることで単一課税ながら累進性も確保できる。

たとえば、課税最低限以下の所得について半分がゼロ税率となる場合、税率が19%であっても実効税率は半分の 9.5%になる。

人的控除の金額を調整することで、累進構造の調整ができる。

今の税制では節税コンサルタント・ビジネスや課税逃れ商品が拡大する。

業者は次々に新しい商品を開発し当局からの封じ込めを逃れ、その結果、税制も租税回避商品も複雑化が進む。

このため、税率を一律にし、また税務上の手続きを簡素化かつ明瞭にするものとしてフラット・タックスの議論が高まった。

キャッシュ・フロー法人税は、企業の担税能力を従来のように収入ベースで捉えるのではな

く、企業の総支出で捉える。

従来の法人税は、税収確保に便利であるが課税が重くなる傾向があり、また今日のようなグローバリズム経済においては、法人税率の低い国に企業が

流出するリスクもある。

キャッシュ・フロー法人税は投資収益率や資金調達の方法に歪みを与えないという利点があるが、逆に課税ベースが狭くなり税収が減るという問題があった。

しかし、フラット・タックスは支出税であり、支出した額に応じて税額が決まる直接税である。支出に対して課税されるという点では消費税と同じである。

直接税という点では所得税と同様で、所得ベース課税である所得税に対して、消費ベース課税である。

また、所得控除の簡素化にともなって申告手続きも大幅に縮小できる。申告書はハガキ程度の大きさになるといわれる。

簡素化によって租税回避もある程度解消でき、貯蓄に対する二重課税がなくなるとともに、投資額は全額課税ベースから控除されるので投資の促進にもつながる。

Ⅲ、資産課税

1. 短期的課題 事業承継税制の確立 相続税の改正

相続税は廃止すべきである。相続税が無い国も多く、資産家が海外に移住し国内にある金融資産が減少することもある。

また、相続税は現金収入が無いのに課税される場合が多い。このため、相続税を支払うために金融機関から借り入れをしなければならず相続人の負担が大きい。

現在、相続財産の取得価格は被相続人が取得価格を引き継ぐが、相続税を廃止し、代わりに相続財産の取得価格を0円とし譲渡所得税を増やすことを提案したい。

相続財産売却時に所得税を課税するので、現金収入と納税時期が一致する。また、親から財産を只で貰ったと考えるのは社会常識にも合う。

しかし、相続税の廃止が出来ないのであれば以下の改正を要望したい。

(1) 基礎控除を5千万円に戻すこと

相続税の基礎控除は3千万円に変更された。しかし我が国の相続税の負担は外国に比べて重い。

また今回の事業承継の改正により80%の猶予を受けられない共同の事業承継者は10%の評価減もなくなり増税になった。

このままでは80%の猶予を受けられるたった1人の事業承継者に比べてあまりにも不公平である。

せめて、80%の猶予を受けられない事業承継者だけにでは5千万円の基礎控除を認めて欲しい。

(2) 事業承継税制の改正

1.中小企業の経営環境は厳しく、後継者がいないために廃業や解散せざるを得ないことも多い。

そのため、平成20年10月から、自社株式の課税価格の80%を猶予する事業承継税制が施行された。

事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、

その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・

相続税の納付が免除される制度である。しかし、評判がが悪かった。

このため、「事業承継税制」を今後5年以内に特例承継計画を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象とし、以下のように抜本的に拡充された。

① (対象株式数・猶予割合の拡大)納税猶予の対象となる非上場株式等の総株式数の最大3分の2までの制限を撤廃、納税猶予割合の引上げ

(80%から100%)等の特例措置の創設。

② (対象者の拡大)一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合のみであったのを親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者

(最大3人)への承継も対象というように中小企業経営の実状に合わせた、多様な事業承継を支援。

③ (雇用要件の弾力化)これまでは事業承継後5年間平均で雇用の8割維持が求められている。

仮に雇用8割を維持出来なかった場合には、猶予された贈与税・相続税の全額を納付する必要があり制度利用を躊躇する要因となっていた。

雇用要件を実質的に撤廃することにより、雇用維持要件を満たせなかった場合でも納税猶予を継続可能にしたこと

(※雇用維持が出来なかった理由が経営悪化又は正当なものと認められない場合、認定支援機関の指導・助言を受ける必要がある。)

④ (新たな減免制度の創設等を行う)これまでは、後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、

承継時の株価を基に贈与・相続税を納税するため、過大な税負担が生じうる。

これを売却額や廃業時の評価額を基に納税額を再計算し、事業承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免し、

経営環境の変化による将来の不安を軽減したこと。

これまでは、相続時精算課税制度は、原則として直系卑属への贈与のみが対象であったが、

事業承継税制の適用を受ける場合には、相続時精算課税制度の適用範囲を拡大することにより、取消し時に過大な税負担が生じないようにしたこと。

④

上記改革は評価できる。法人会の長年の要望が、聞き入れられたという見方もできる。

しかし、煩雑な手続きは今も残り、課税価格の猶予を受けられない事業承継相続人は通常の課税価格の10%控除も受けられない。

改革により対象者は拡大したが、最大で3人まで、である。

『相続税法と民法では株式の評価が違う。このため、民法(時価)での株式評価が高いと遺留分の問題が発生する。

このため、事業承継には相続人全員の同意が必要になる。

しかし、同意を得られず事業承継税制選択が、できないことも多い。すべての事業承継相続人に課税価格の100%を猶予し事業承継を容易にしたい。』

2.「納税貯蓄組合」の再生と「エンジェル税制」の中小企業全体への拡大

(1) 今年の改正で、多額の相続税が重荷になっていた事業継承者の問題の多くは解消した。

けれども、『相続税とは関係の無い一般相続人の事業承継』問題は残る。

特に大企業が工場を海外に移す空洞化で、経営が悪化している町工場の事業継承が困難になっている。後継者もなく、廃業が絶えない。

財務省・国税庁も次のように公表している。相続税を課税される事業承継者は少ない。

* 2015年1月1日に相続税の基礎控除額が「3000万円+(600万円×法定相続人)」に引き下げられた。

当時の国税庁の発表によると2013年の相続税の課税対象となった人は“全体の4.3%”である。

そして、財務省は今回の改正で相続税が『課税される人の割合は6%台』になると見込んでいた。*

ところで、地域社会を基盤とした江戸時代の税制は年貢・諸役を村単位で村全体の責任で納める村請制である。

領主は村に徴税令書を発し、庄屋等の村役人は村内から年貢を徴収し領主に納税した。村請制度では村の人間が破産して年貢を出せなくなると村全体で負担することになる。

このため、村全体で破産しないよう助け合い、後継ぎがいない場合は村人達が後継ぎを探す等、村人が互いに支え合った。

事業継承には地域社会を活用した税制も良いのではないかと考える。

(2)納税貯蓄組合の再生

明治時代の地租改正によって村請制度は解体したが、地域内での相互支援と住民相互の納税監視の組み合わせは今も残る。

法人会と交流のある納税貯蓄組合もその一つである。

納税貯蓄組合とは納税貯蓄組合法(昭和26年法律 145号)に基づく団体で法制上『納税資金の備蓄を通じて租税の期限内完納を推進し、振替納税の普及拡大を事業目的とする』

税務協力団体である。

組合には、国税、県税、市税等の納税者が加入できる。

全国の市町村の商店街や町内会、同業組合、企業等の納税者を構成メンバーとする「単位組合」を基礎単位とし、その上に市町村連合会、所轄税務署単位に地区連合会、

更にこの地区連合会を構成員として、各都道府県に連合会が組織される。

また、その上部団体として、全国12の国税局管内ごとに局連合会を設置し、これらを全国的に統一して、全国納税貯蓄組合連合会(全納連)が置かれている。

平成29年3月末現在で2万4千納税貯蓄組合(単位組合)、組合員数は105万6千人である。

組合の創生期には納税貯蓄組合の組合活動は国(税務署)や地方自治体の税収確保に大きな効果をもたらすとされ、行政の支援もあり、組合は拡大した。

しかし、今、納税貯蓄組合は時の経過と時代の変遷で、その存在意義を問われている。

源泉徴収、振替納税が増えたことによる組合数・組合員数の減少、納貯共済手数料の減少、補助金・謝金等の廃止・減額、役員・組合員の高齢化等により衰退している。

しかし、次のような事例もある。

(納税貯蓄組合設立へ 税の納期内完納めざし)

投稿日 : 2016年9月16日 最終更新日時 : 2016年9月16日 カテゴリー : 飯能←過去の飯能のニュース

飯能市内の税理士や医師が中心となって、来月にも「飯能市納税貯蓄組合」を立ち上げる。

戦後、市内で頻繁に見られた各戸を巡回して組合員が税を直接徴収するようなことは行わず、あくまでも租税の納期内完納と納税意識高揚のための関連事業を推進する。

取り組むのは、吉島一良さんを発起人代表にして税理士や医師の面々。予定では10月3日、ヘリテイジ飯能で設立総会を催し、承認を得る。

所沢税務署管内では既に入間市で組織化され、今後、狭山、所沢市でも発足の方向という。納税貯蓄組合は納税貯蓄組合法(昭和26年4月施行)に基づいたもの。

地域や事業所などの単位で組織化でき、同法施行直後から昭和50年代後半にかけ飯能市内では各所で組合が活動、収納率向上に大きく寄与していた。

ただ、組合員に各世帯の納税情報が洩れたり、組合に市から支給される報奨金(後に廃止)などの問題が指摘。

さらには口座振替などが浸透するにつれ、同組合はしだいに廃れ、現在、市内での活動実績はほとんどない。計画では組合事務局は飯能商工会議所に置かれる。

納税貯蓄組合に事業承継者への投資や貸付を含む支援事業を担わせるのも面白い。民法組合がエンジェル税制を申請することもある。

エンジェル税制を後継者のいない中小企業に拡大し、納税貯蓄組合にもエンジェル税制により事業承継者を支援させれば、納税貯蓄組合もまた再生すると思う。

(3) エンジェル税制を後継者がいないことで廃業の危機にある中小企業に拡大すること

エンジェル税制とはベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇を行う制度である。

投資した年に所得税の優遇措置、株式を売却して損失が発生した場合に所得税および住民税の優遇措置を受ける。

エンジェル税制は民法組合および投資事業有限責任組合経由の投資は都道府県に申請し認定投資事業有限責任組合経由は経済産業省に申請する。

ベンチャー企業への投資を促進するためだけでなく、後継者がいないため、株を売却する場合にも適用することを望む。

エンジェル税制では個人投資家が当該株式について譲渡等をすることによって利益・損失のいずれかが発生した場合に課税の特例が受けられ、

損失が発生した場合に損失を翌年以降3年間繰越して控除できる。

以前、存在した「創業者利益の特例」(3年以上保有した株を上場後1年以内に売却した場合には利益を1/2にするというもの)を復活させ、

エンジェル税制と組み合わせると課税対象利益を1/4(実質税率6.5%。)に圧縮することもできた。

それに、上場後1年以上経っていれば源泉分離課税も選ぶことができ、この場合の税金は売却額の1.05%である。

[上場等の日の3年超以前から保有する株式(平成12年4月から平成17年3月31日の間に取得したものに限る)を上場等の日以後1年以内に売却した場合]

今はこれらの特例は廃止。エンジェル税制は今もあるが以前の制度に比べると貧弱な優遇なので新たな優遇税制が期待される。

後継者がいないことで廃業の危機にある中小企業の株式売却に適用、復活することを望む。

(過去にあった「創業者利益の特例」と「エンジェル税制」の譲渡所得)

「創業者利益の特例」と「エンジェル税制」をダブル適用できる場合の譲渡所得の税額計算

税額=(売却価額-購入価額-売買にともなう経費)×1/2×1/2×26%=売却益×6.5%

損失が発生した場合[損失の翌年以降3年間の繰越控除]

翌年 2年目

3年目

例えば損失200万円の場合、3年間繰り越して利益から控除

平成15年1月1日以降は、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度が創設されたが、エンジェル税制として清算結了又は破産宣告による損失についての

特例が引き続き利用可能。

具 体 的 な 事 例

創業期の特定中小会社A、B、C3社に600万円ずつ投資を行った個人投資家 Xさんが、

○2年後に、A社が業績悪化の末、破産宣告

○3年後に、業績が悪化したB社株を、200万円で売却

○4年後に、C社が事業に成功し株式上場、5,000万円で売却した場合

①

特定投資株式、エンジェル税制の適用がない場合 4,400万円 × 26% = 1144万円

②

エンジェル税制の適用がない場合 4,400万円 × 1/2 × 26% = 572万円

平成12年4月1日から平成20年4月30日前までの間に払込みにより取得をした特定投資株式については、その特定投資株式を譲渡した場合に、一定の要件に

該当するときはその株式等に係る譲渡所得等の金額は、その2分の1に相当する金額となります。

出典:国税庁ホ-ムペ-ジ(平成20年法律第23号による改正前の措法37の13の3)

③

エンジェル税制の適用がある場合 (4,400万円×1/2×1/2-600万円-400万円)×26%=26万円

◎ 税負担が、1144万円から26万円へ、1118万円軽減

〔対象となる個人投資家の要件〕

特定の中小・ベンチャー企業に投資する個人投資家で、金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること。

特定中小会社が同族会社である場合には、同族会社の判定の基礎となる株主グループに属していないこと等。

〔対象となる特定中小会社の要件〕

創業期(設立10年以内)の中小企業者であること、試験研究費等の売り上げ高に占める割合が3%超であること(創立5年超10年以内の企業にあっては5%超)、

大規模会社の子会社でないこと、未登録・未上場の株式会社であること、等。

(事業譲渡で利益が出れば売手企業に法人税が課税されるが、中小企業の事業譲渡は非課税とすること)

事業譲渡では、株式譲渡と違って、売却した会社に対して消費税も課税される。売却代金から土地など消費税対象外の資産を差し引いた額に、現在であれば8%の

税率を掛けた金額が消費税の納税額の概算である。

売却代金が高額になると消費税の負担も重くなる。仮に10億円の売却代金で消費税の非課税財産が1億円だとすると、納税額は7,200万円であり、

消費税率が10%に引き上げられれば9,000万円にもなる。

株式譲渡は個人または法人が保有する株式を売買することで、株主の地位を他者に移転させる手続きをいう。

買手が法人であれば、対象会社は買手企業の子会社になり、そこで事業を継続することになる。企業オーナーが株式譲渡を行う場合、株式の売却代金を得ることができ、

それをリタイア後の生活資金などに充てることができる。課税関係は基本的には譲渡所得に対する20.315%(所得税・住民税、復興特別所得税)だけである。

※以下はエンジェル税制を適用した例である。後継者がいないことで廃業の危機にある中小企業にエンジェル税制を拡大すれば社会に有益であることがよくわかる。

・地域活性化の一翼を担う創業「あんずの里」千曲市の「杏を使った名産品による地

域おこし」

・画像センシング等の大学の発明を実用化したベンチャー企業、イデアクエストの例

慶應義塾大学理工学部が開発した生体画像センシング技術の実用化(アーム先端から赤外光を照射し、新センサーを使ったシステムで基部のカメラで撮影した画像から

動きを解析し、画像センシングで睡眠中の呼吸を自動診断で呼吸状況を高精度に把握することを実現)で高齢者や乳幼児の見守りや無呼吸症候群の診断等を行うことのできる

機器を開発。

創業資金のための投資を投資会社や金融機関に求めたが、リスクが高いとの理由でことごとく断られ、エンジェル税制を活用し、エンジェル投資家からの出資を募り、

14人のエンジェル投資家から6,400万円の出資を受けることができた例。

・株式会社イデアクエスト(神奈川県川崎市)代表者:代表取締役CEO 坂本 光広

氏

高齢者や赤ちゃんにやさしい診断・見守り機器の製品化を展開中。

事業に賛同する投資家の資金が大学発ベンチャーの立ち上げに貢献。

・被災から友人の応援と出資で再出発した例。

リーマンショックで廃業、東日本大震災で家財を喪失した事業家が、以前の仕事仲間から、加工商品を販売する「おいも王国」を2011年9月に設立。

創業メンバーは被災して職を失ったトラック運転手などを加えた3人。会社設立に当たっては、友人が出資。調理機器などに必要な事業資金500万円を調達。

友人の出資分はエンジェル税制で所得控除され投資負担が軽減され、取引先の会社からも出資を受けた例。

(4) 家族事業組合(FLP)税制の創設

家族を成員とするLLPは不動産事業に適し、銀行から借金しアパート等を建て相続税を節税する例は多い。

個人事業を法人にすることで、相続税を節税することもある。しかし、法人形態が個人形態より有利というのも奇妙であり合理性が無い。

事業は単純に営利を目的にした方が良い。節税のために市場の動向、金利、景気等の見通しを誤った場合、破綻することもある。

事業目的とは無関係な相続税対策は経費が掛かるだけでなく、社会に利益は無い。無用な相続税対策を無くすため家族事業組合(FLP)の資産評価を減額する税制を望む。

(5) 自社株の売買に因る、みなし配当課税を廃止すること

中小企業の株は通常、非上場であり市場取引や公開買付けができない。

そこで、退職したオーナー経営者が給与に代わる生活費を得るために自己株式を会社に売却することがよくある。

しかし、非上場会社の自社株を会社に売却した場合、譲渡益の大半が税務上利益積立金の払い戻しとみなされ、配当控除はあるが、配当所得として総合課税の対象となり、

最高50%の税率で課税される。

平成16年の税制改正に於いて、相続税を納税するために自己株式を譲渡した場合には、みなし配当課税は無く譲渡価格と取得価格の差額の全額が譲渡所得(税率20%)

とすることが認められている。退職オーナー経営者が自己株式を自社に譲渡した場合にも全額を譲渡所得とするためにみなし配当課税を廃止することを望みたい。

(6) 非上場株式の評価方式を改めること

非上場会社株式は法人税法・所得税法では時価評価が原則であるが、相続税は財産評価基本通達による評価が原則である。相続税法に於いても時価評価を原則として欲しい。

また、類似業種比準価額方式に於ける斟酌率は大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5であるが、現実と遊離している。

中小企業の場合、経営環境の悪化や小子化で後継者がいない場合も多く、非上場であるため市場で売却できない。売却は困難で時価の3割程度でしか売却出来ない。

大会社は0.5、中会社は0.4、小会社は0.3に変えて取引実態に合わせること。

また、同族関係者には認められない配当還元方式を同族関係者にも認めること・純資産価格方式で評価する時には土地は収益還元価値によって評価すること・

合理性が認められる時価評価方法を納税者が自由に選択出来ることを望む。

(7) オーナー等の自社株式に売却時まで課税繰り延べの特例を設けること

減少を続けている中小企業の事業承継のために、事業承継者の取得したオーナー自社株式についても、税制適格ストックオプションと同じ様に、売却時まで課税が

繰り延べられることを望む。

(8) 相続税における物納の見直し

当該不動産の公示地価の価格(課税の基礎になる路線価は公示価格の8割とされている。)が適正ではない場合は多い。

また、物納物件の選択は税務当局に権限がある。

不適正な公示価格による不当な課税を防ぐために納税者の自由な選択で物納する土地を決定できるように制度を変更すること

(9) 取引相場のない株式の物納要件の緩和と投資育成会社等を活用した株式評価の採用。

物納に係わる譲渡所得が非課税になることから株式を取得した相続人は当該株式の物納を考える。

しかし、従来、取引相場のない株式については物納の要件が極めて厳しかった。

しかし、財務省理財局と国税庁は平成14年7月に取引相場のない株式の物納要件を明確化する通達改正を行い、物納株式の随時契約適格を有する買受希望者がいる場合は

直近2期の財務指標や経営内容などにより判断することを明らかにした。

さらに、平成18年税制改正で財務省は物納許可基準を明確化し、譲渡制限株式以外の物納は認められる様になった。この通達改正は評価できる。

しかし、譲渡制限株式が物納不適格とされたことには、疑問がある。上記の買受希望者に投資育成会社(中小企業投資育成法により設立された政策実施機関)等がなる場合には

投資育成会社等で査定する株式評価を採用し、事業継承を容易にしたい。

2.中・長期的課題 金融所得一体課税(金融所得一体課税における損益通算)

様々な金融商品から得られた利益を失った損失で相殺できる金融所得一体課税は個人金融資産を預貯金から株式や債券などに移すことで産業を活性化する。

また、課税逃れやマネーロンダリングの防止のために本人確認などの口座管理の強化もできる。

しかし、先物取引に係る所得については、総合課税の雑所得等となるものと先物取引に係る分離課税の雑所得等となるものがあるが、損益通算の対象となっていない。

先物取引の経済効果は大きい。金融所得一体課税の目的が預金から投資に移動させることによる経済の活性化であるのならば、先物取引に係る所得についても損益通算の対象

とするのは当然である。

預金のペイオフ損失、デフォルトにより元本が回収できないことによる損失を特定口座内で譲渡損失とみなすことも当然である。改正を望む。

Ⅳ、消費税

1.短期的課題

①

税率引き上げ

消費税の引き上げは消費者の購買意欲を損なう。経済が活性化するまで消費税税率引き上げの議論は凍結すべきである。

しかし、少子高齢化が進めば財政赤字は深刻になる。移民の受け入れは重要である。

地方消費税を国民年金の原資としポイント制で年金の受給額を決めるのであれば移民を受け入れた地方は地方消費税を下げ、移民を拒否した地方の消費税を上げることができる。

移民と国民年金により地方消費税税率を決定したい。

②

目的税

目的税は税の使途を限定する。財政の柔軟性を損なう。消費税を目的税とすることはできる限り避けるべきである。

しかし、前述のように地方消費税率を移民と国民年金により地方消費税税率を決定するというように納税者の努力を喚起するような場合には目的税とすることも認められるのでは

ないかと考える。

③

逆進性対立

消費税の逆進性対立について低所得者へ配慮する必要がある。しかし、食料品など生活必需品への軽減税率の適用は業者への事務負担が大きい。消費者も混乱する。

給付付き税額控除の方が望ましく、食料品など生活必需品の生産業者へ助成金を支給することで価格を下げ軽減税率の代わりとすることも考えられる。

④ 給料にも消費税を課税すること

消費税は事業所得者には課税されるが、給与所得者による雇用主への役務の提供は課税対象外取引とされ、課税対象とならない。わが国の消費税法には、「事業として」の

文言が用いられているが、給与所得者による雇用主への役務の提供は事業にならないことになる。

しかし、給与所得者と小規模事業者の区別も分かり難く、社会的な不公平が問題になることも多い。

例えばタクシー協会は収入1000万円未満の個人タクシー益税(課税売上高1000万円以下は非課税)の不公平が公平な競争を妨げる旨を訴えっている。

給料に消費税を課税しても、企業の損得は変わらない。

給料に加算した仮払い消費税は仮受消費税から控除される。

つまり、国の消費税税収が減り、ほとんどのサラリ-マンが(課税売上高1000万円以下は非課税)になり、消費税の税率で収入を増やす。

税収は減るが、サラリーマンは事実上の昇給になるため、豊かになり、日本経済は活性化する。

給与所得者にも小規模事業者と同様の消費税の課税と(課税売上高1000万円以下は非課税)の適用を望む。

⑤ 複数税率 インボイス (中小企業のため消費税の改正)

税制は簡素が良い。複数税率は税務を煩雑にするだけでなく脱税・節税を増加させる。高度な脱税・節税技術を持つ租税専門集団の利益を増やす。

前述のような事情がない限り複数税率は好ましくない。

複数税率が導入されると売り買いする商品それぞれの価格と消費税率、税額をインボイスに記入することになる。

インボイスを導入すると、事務作業が増え、新たなソフトウエアなども必要になるため、それに、インボイスは大企業より中小企業の事務負担が大きいと言われる。

小規模事業者は本来、免税業者になる。

しかしインボイスに登録番号を記載できるのは課税事業者だけである。このため、免税事業者はインボイスを発行することはできない。

免税事業者が販売代金に上乗せした付加価値税相当額は仕入側の負担になる。結局、インボイスは免税事業者を市場から排除することになる。

結局、軽減税率・インボイスは中小企業に不利である。

このため、軽減税率を採用するにしても、小規模免税業者には課税事業者の登録を免除し、これまで通りの請求書での税務処理を認めていただきたい。

更に、消費税には大企業優遇税制ではないかという批判がある。輸出が免税だからである。消費地課税主義と輸出を増やす国益を理由に輸出は消費税が免税である。

けれども、大企業は下請け中小企業が作った部品等を購入・輸出し、還付金を受け取る。

しかし、中小企業には消費税が還付されることはない。大企業が自社で部品を製造する場合は免税なのに下請けが製造する場合には課税される。

インボイスを導入するのであれば、裏付け資料に依り下請け企業が製造した製品、部品の流れを明らかにすることで、

下請けの中小企業にも消費税の輸出免税で還付できるようにしていただきたい。

2. 中・長期的課題

(国際戦略特区の一つとして輸出特区を作り、特区内を中小企業優遇税制とすること)

大企業は消費税が上がっても、下請けに転嫁する。また、輸出は消費税が免税である。しかし、製品を輸出する中小企業は極めて少ない。

このため、輸出特区を外国とみなし特区内への売上を消費税免税とすることを提案したい。輸出特区では人も物も金も自由に移動できるようになる。

このため、移民問題が起きる。移民が融和できるように法人会・町内会等により地域社会に貢献する商店街については、消費税を免税にすることを提案したい。

消費税の税率が上昇するほど商店街は活性化し大店舗に対抗できる。

Ⅴ、 地方税

1. 短期的課題 適正な課税自主権の発揮

(1) 再建築価格の見直し

日本の固定資産税制制定時に、ヨーロッパ型の賃貸価値を課税標準とする案もあったが、シャウプ勧告により、米国型の資産価値を課税標準になった。

しかし、米国では土地建物を一体とした流通価値を課税標準とするが、日本は土地と建物を分け土地を流通価値、建物を再建築価格とする課税基準を設けた。

日本の建物固定資産税は収益力が下がり価格が下がっても、『再建築価格』は下がらない。収益力と流通価格が弱った資産でも高い固定資産税がかかり続ける。

『再建築価格』を廃止し、土地建物を適正な流通価格により公正に査定することを望む。

(2) 償却資産税と租税回避地(タックスヘイブン)対策税制

我が国では構築物・機械・器具・備品等の償却資産にも土地・家屋と同じ様に固定資産税が課される。

しかし、償却資産課税が無い国もあるのに固定資産税は市町村税である。国際的に使用される船舶や航空機への課税には無理がある。

市町村の税務課に国際調査する能力等ない。このため、海運会社や航空会社は固定資産税を逃れている可能性がある。

パナマ文書でも明らかな様に、租税回避地は国籍要件等に関する規制を緩やかにし、事実上の船主の所在国とは異なる国に籍を置く便宜置籍船を増やし、

経済的利益を得ようとする。

匿名組合を使ったリースによる租税回避も問題がある。

多くのオフショア金融センターは船舶または航空機の登録も行う。

2003年には国有航空会社パキスタン国際航空は8機のボーイング777の購入の一環として、その保有する全航空機をケイマン諸島において再登録を受けた。

タックスヘイブンに設置した匿名組合に航空機等を購入させ、固定資産税等を逃れる手口が考えられる。租税回避地(タックスヘイブン)対策税制の強化を望む。

2. 中・長期的課題 固定資産税の課税適正化

(1) 固定資産評価審査委員会

固定資産税は路線価と異なり3年に一度の固定資産の評価替えで決定します。

このため土地の暴落時には時価よりも高い評価固定資産課税台帳価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査を申出ることができる。

しかし、固定資産評価審査委員会は委員の選任が不透明で形骸化している。固定資産評価審査委員会を独立した公選制にすることで公平な審査を実現したい。

(2) 学校税(教育委員会)

1948年に教育委員会が設置された当時、教育委員会は地方自治体の長から独立した公選制・合議制行政委員会で予算・条例の原案送付権、小中学校の教職員の人事権を

持っていた。

しかし1956年に公選制の廃止と任命制の導入が行われ教育委員会による予算案・条例案の送付権が廃止された。教育委員会公選制ないために文部行政の末端となっている。

文部科学省や都道府県教育委員会から独立した公選制教育委員会を設置すべきである。

地域内の学校が安全で教育レベルが高い場合、土地の地価が高くなり、地域の固定資産税の税収を増やす。不良の多い学校の周辺はスラム化し土地の時価も低くなる。

固定資産税から学校税をわける税制改革が望まれる。

(3)国境を越えた市町村(姉妹都市)の連携による“姉妹都市税制”・“移民税制”の確立

移民による治安悪化を防ぐには移民の送り出し国と受け入れ国の市町村による姉妹都市提携が重要になる。年金生活者が物価の安い発展途上国での生活を選択することも多い。

ロングステイ財団ホームページによると11年連続「日本人が移住したい国ナンバーワン」のマレーシアには2018年現在、約3万人の日本人がマレーシアに住む。

姉妹都市提携があれば日本政府も実態を把握でき年金生活者を保護できる。

文化の違いが移民トラブルの一因であるが、小学校の段階から互いの言語・文化等を学ばせることもできれば、移民トラブルも減る。

人口減少は先進国に共通し、優秀な外国人の確保は困難になっている。国境を越えて税を分けあう姉妹都市税制は移民との融和・情報共有・移民確保に有益である。

高齢者の介護費用も提携した姉妹都市に委託した方が費用を低減し、良質なサービスが期待できる。

国境を越えた姉妹都市間の直通通信網を発展させれば、海外からの在宅勤務にも役立つ。

今は工場作業やトラック・タクシー等でさえ、ロボット遠隔操作での在宅勤務も可能な時代である。

ロングステイ財団ホームページには家族ぐるみの海外移住の例も紹介されている。

以上の様なことから地域での移民の受け入れ選択が望ましく、移民により増収となる税源と事業の基礎自治体移譲が必要と考える。

この提案が実現すれば、税収増加や地域経済の発展の利益を移民受け入れた地域の住民が受けられる。

“移民を受け入れた地域住民が利益を得ること”が移民対策の要と考える。

(姉妹都市間での市民交流)

下記のウィキペディア・姉妹都市の記事にあるようにヨーロッパでは国際的な提携と市民交流として、さまざまな市民団体や学校・病院・教会などを一対一で結びつける

「リンキング」が盛んに行われている。

このような活動により、小学生の頃から学校教育等で、互いの言語・文化・慣習を共通化できるのであれば、姉妹都市間では相互理解が進み、時間は掛かるかもしれないが、

長い目でみた良質の移民対策になると考える。

|

第二次世界大戦の惨禍はヨーロッパの人々に国境を越えた相互理解の重要性と、和解への努力の必要を知らしめ、かつての敵国の都市との提携が結ばれるようになった。ヨーロッパでの国際姉妹都市提携は欧州連合(EU)によって支援され2003年には1300のプロジェクトに1200万ユーロが支出された。欧州地方自治体会議も教育文化総合理事会と連携、良質な姉妹都市関係の促進、自治体交流の仲立ち、国際的な提携と市民交流として、市民団体や学校・病院・教会などを一対一で結びつける「リンキング」が盛んに行なう。

|

(出典: ウィキペディア 姉妹都市)

|

(医者や病院も国際化し、高齢者の海外移住を促進させることになること)

海外の大学の医学部には「学費が安い」「外国語で学ぶ」「外国の医師免許の取得」等のメリットが多い。学費の安さを求めて海外の大学の医学部に進学する学生も少なくない。

東ヨーロッパや中国などでは生活費を考慮しても日本の私立大学より安く済む。

主な進路としては現地や国際機関で医師として働く等がある。このように海外で働く日本人医師が増えれば、高齢者の海外移住を促進することになる。

年金生活者が物価の安い発展途上国での生活を選択することも多い。

マレーシアには2018年現在で約3万人の日本人が住むといわれる。

国民健康保険事業と介護事業を提携したマレーシアの姉妹都市に委託することで、費用低減と良いサービスを受けるというようなことも考えられる。

ハンガリーの国立大学医学部の中には日本で試験を受けられる大学もある。日本の私立大学より学費が安く、試験科目も少ないことから人気がある。

留学生の受け入れに積極的で英語での授業も行ない、中には日本で試験を受けられる大学もある。医学部に合格するレベルに無い人向けに予備コースなども開講している。

|

|

|

ペーチ大学

|

センメルワイス大学

|

デブレツェン大学

|

セゲド大学

|

|

(出典:医学部受験情報サイトhttps://www.medass.net/overseas/)

ハンガリーの国立大学医学部については下記のサイトの記事も参考にしていただきたい。

|

東京医科大学ホームページからの抜粋 2013/10/31

国際交流 2013/10/31

国際交流

ペーチ大学(ハンガリー)医学部と姉妹校および学生交流協定を締結

https://www.tokyo-med.ac.jp/news/2013/1031_235900000192.html

東京医科大学では、去る10月17日、ペーチ大学医学部(ハンガリー、ペーチ)と姉妹校および学生交流の提携に関する契約を締結いたしました。ペーチ大学は、1367年に創設された、中欧で最も歴史のある大学の1つで、医学部を含め10学部を擁する、学生数3万人の総合大学です。ペーチ大学は、1367年に創設された、中欧で最も歴史のある大学の1つで、医学部を含め10学部を擁する、学生数3万人の総合大学です。育における国内ランキングでは2位に認定されています(2012年)。

医学部は積極的にグローバルスタンダードに沿った教育を取り入れていることを特徴としており、卒業し国家試験に合格することにより、EU圏内の全ての国での医療行為が可能となります。医学部にはハンガリー語以外に、英語やドイツ語のみで教育するプログラムもあり、そこでは日本人10数名を含む50カ国以上の国から入学した医学生が学んでいます。本協定は、国際医学情報学講座のJ.P. バロン名誉教授が、20年以上にわたりペーチ大学と医学英語の教授法に関する協同研究をされてきたことがきっかけです。また、現在、この医療従事者のために英語能力を向上させるシステムは、EU全土ならびに世界中の英語を母国語としない国々で導入されています。ペーチ大学のような国際色あふれる大学と交流することにより、本学の学生が医療や英語の能力の向上はもちろんのこと、国際感覚やコミュニケーション能力が大いに培われることが期待されます。650年以上の歴史がありながらも、新しい教育法や外国語(英語、ドイツ語)による教育プログラムを導入し、海外から学生を積極的に受入れ、真に21世紀を生き残る国際的な大学を目指している同大から学ぶところは大きいと思われます。本学の今後の国際交流事業は、学生に対する卒前教育にとどまらず、大学院生や教員の留学および共同研究など、幅広い分野における交流へ拡大を目指しています。

|

|

|

(出典: ウィキペディア ペーチ)

ペーチは、ハンガリーのバラニャ県の県都である。

国内第5位の人口を持つ。ペーチは、エッセン、イスタンブールと同時に2010年度の欧州文化首都に選ばれた。街の北端部に

建立された聖堂は、ハンガリーのキリスト教会としてはもっとも古いものに属する。1064年、シャラモン王が従弟ゲーザと和平を結ぶと、彼らはペーチで復活祭を祝った。

そのすぐ後に聖堂が焼け落ちた。その後同じ位置に再建された聖堂は増改築を繰り返し、オスマン帝国支配時には破壊された。現在のものは19世紀末に改築されたネオロマネスク様式の巨大な建物である。地下には11世紀に建てられた礼拝堂が残る。

いくつかの修道会がペーチへ定住した。ベネディクト会は1076年に初めてやってきた。1181年、市内には既に病院が建っていた。

国内最初のドミニコ会修道院が1238年にペーチに建てられた。

ペーチ司教ヴィルヘルムの助言を受け、ラヨシュ1世は1367年にペーチに大学を建てた。ハンガリー初の大学である。創立文書はウィーン大学の創立文書と一語一語同一であり大学は神学以外の全ての芸術と科学を教えることを是としていた。

|

|

(4) 消費税を市町村税とすること

米国では消費税は無い。しかし、州ごとに消費税と似た売上税がある。売上税は州だけでなく、市町村でも課税できる。売上税の無い州や市町村もある。

我が国でも、自治体毎に消費税率が異なるのであれば、住民は税制を比較できる。現在の消費税の増税問題は少子高齢化が根底にある。

大規模な移民が求められる。

しかし、移民に反対する人も多く、日本では移民が進展しない。日本を二つに分けたい。移民を受け入れる地域と受け入れない地域に分けたい。

移民を受け入れない地域は少子高齢化を防げない。

移民を受け入れないことを理由に増税を負担するのは当然である。移民を受け入れ、地域に融和させた地域が減税の恩恵を受けるべきである。

移民を受け入れた自治体では消費税増収分を年金の積立金にするのも良い。移民には長所と短所がある。

住民が選択するのが望ましい。市町村単位の選択であれば転居により税制の選択も可能になる。

税制にも市場原理が働くように成る。高度な住民自治を実現するために、住民が比較・選択できる税制が強く望まれる。

|

出典: ウィキペディア 付加価値税

付加価値税または物品サービス税とは、間接消費税の施行手段のひとつとして一般的な手法である。欧州、日本ほか多くの国家で導入されている。米国以外のすべてのOECD諸国ではVATが導入されている。また、日本の消費税法に基づく消費税はVATに分類される。

売上税(Sales

tax)と異なるところは、VATは多段階課税であることである。

|

|

Ⅵ、 環境税

1. 短期的課題 石炭石油税上乗せ税制の実施には為替の動向に配慮する柔軟な運用を望む。

2. 中・長期的課題 エネルギー税制を見直し、環境税は東アジア全体で考えるべきこと

日本だけで環境税を施行するのであれば日本の製造原価が増加し、国際競争に不利になる。

環境税は中国と韓国と同条件で同時期に実施すべきである。

Ⅶ、 その他

1. 短期的課題

(1) 租税教育

租税教育で最も重要なのは租税の歴史である。しかし、租税教育では租税史が軽視されている。現在は中央集権から地方分権に替わる変革期である。

大化の改新で確立された律令制は平安時代に崩壊し鎌倉幕府が成立したが、歴史は繰り返す。

道州制等の改革は鎌倉幕府の成立に匹敵する地方分権への変化と考える。

過去の荘園公領制、江戸時代の村受け、町受けといった租税請負いの仕組みを子供たちに教えることは重要である。

(2) 年金生活者の雇用促進

現在、年金生活者が一定以上の収入を得ると年金を減額される。このことが、年金生活者の勤労意欲を削ぐ。

年金生活者が減額される収入の上限を年収1000万円程度にすれば年金生活者の所得が増え、税収も増える。

仕事に熟練した年金生活者の活用は国際競争力を高める。

2. 中・長期的課題

(1) 寄付金文化の育成

認定NPO法人等とは特定非営利活動法人のうち、一定の基準を満たすものとして所轄庁の認定NPO法人又は国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人を言うが、

認定NPO法人等に対する寄附金の損金算入の税制改正は2011年度に盛り込まれた「市民公益税制」による。

寄付白書に依ると日本の個人からの年間寄付総額は約五千四百五十五億円と推計される。

個人からの寄付は52・5%であるが

、90%以上が個人分と言う米国や英国とは大きな開きがある。個人からの年間寄付を拡大する必要があるため、

指定団体に寄付により税負担が軽減される「寄付金控除」制度が改正された。

しかし、日本には強制的な寄付金が税金と何ら変わることがなかったという過去があり、認定NPO法人の拡大が、将来に禍根を残す危惧がある。

戦後の日本の税制に大きな影響を与えたシャウプ勧告は寄付に依存する寄付文化から日本は脱却すべきだと勧告し、多くの都道府県が宝くじから歳入を得ようとすること、

住民の自発的な勤労奉仕半ば強制することを報告している。

つまり、都道府県の公共事業はボランティアに依存しているとの指摘である。

さらに、シャウプ勧告は名目だけの自発的寄付金や会費が地方団体の費用を支弁するために求められ、全地方歳入の約5%~10%に達すると指摘し、日本の地方財政の

寄付金への依存を明らかにしている。

シャープ勧告は、「寄付金は徹底的に非難してはならない。

適度に、また真に自発的に集められるならば寄付金は公共歳入『特に教育、保健行政、厚生活動のため』に対する正当な補充財源である。

しかし、今の日本では寄付金これらの目的以上に用いられており、募集の方法はことごとく自発的なものとは限らず、地方の官民ともに「これを能う限り速やかに

取り除くべき悪であると思っている」と述べている。

つまり、シャウプ勧告は寄付金とは本来「真に自発的に」集められなければならないが「日本の寄付金は強制された」ものなので脱却するよう勧告している。

日本では国家や地域社会から寄付を望まれた場合に村八分を恐れ、断ることができない。

集団との調和を第一とする文化がある。日本では寄付金が事実上の税金になる可能性があることに留意すべきである。

欧米では子供の頃から社会に奉仕することが当然とする教育が行われている。このため、低所得者でも自発的に寄付するが、日本の低所得者が自発的に寄付することは少ない。

また、制度にも欠陥がある。認定NPOは日本では実績判定期間に於ける経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が五分の一以上とされる。

しかし、アメリカでは認定要件として、活動の対象に関する具体的な欠陥事由はない。

一方、日本では事業活動の50%以上がNPO法人の会員にのみサービスが行われるような共益的な活動でないことが要件となっており、介護等・福祉関連の会員サービスを

主体とするNPOは認定されない。

さらに、米国の制度では寄付控除適格を有する非営利公益団体の中で特に寄付者・創設者による濫用可能性の高い私的財団を絞り出すことを目的としているのに対し、

わが国では寄附金控除適格付与の前提となる公益性を判断基準にしている。

公益事業50%以上というのは認定NPOだけではなく公益法人にも求められる基準である。この基準は法人会が公益法人の認定を受け地位を維持する基準でもある。

これらの基準が日本においてNPOが増えない理由と考える。

自発的な寄附金文化が無い日本において認定NPOや公益法人の認定基準を厳しくすると民間からのNPOは育たず、行政主体の天下りの受け皿となるNPO・公益法人が増える。

免税団体の資格承認及び承認後の定期的調査等の見直しは当然である。日本において最重要なのは強制されることのない寄附文化を形成することである。

寄付金集めが強制された事実上の税金の制度を廃止した住民の自発的な寄付金税制の構築を望む。

(2) 格差是正(学歴の見直し)

現代は家柄よりも学歴が人の評価の基準とすることになっている。しかし、学歴取得にも富裕な家庭の子が有利である。格差は学歴から生じることも多い。

経済的格差が学力格差に繋がる。金持ちの子が貧乏人の子より良い教育を受けられる。受験偏重主義の弊害も大きい。学歴格差を根本から見直す必要がある。

(3) 税理士・会計士試験の改正

税理士試験には出題者が大学の教授であるため実務的ではないという批判がある。

また、業界の過当競争を防ぐために新規参入者を減らすための落とすための試験という批判がある。

結局、消費者のための試験であるという基本が忘れ去られている。

また、税理士資格は弁護士、公認会計士、試験免除者(大学院修士等)にも与えられている。

このため、税法を知らない弁護士が無試験で税理士になれる。

税理士の馬鹿息子が裏口で大学院に入学し、科目免除扱いにできる等の問題点がある。

以前は大学院を卒業して全科目を免除し、試験を受けること無く、つまりは金で税理士になれた『2代目・税理士』がいたそうだ。

さすがに、この問題の改善はされたが裏口入学大学院による一部科目免除の問題は未だに残る。

会計士試験は税理士試験よりも改正された。しかし、不完全な改正である。一層の改正が望まれる。

20世紀の日本の会計士試験は評判が悪かった。会計士試験にも新規会計士の参入を防ぎ既存会計士の利益を守る落とすための試験という批判があった。

それに、20世紀の日本の会計基準には年金会計も、リース会計も税効果会計もなかった。連結会計も軽視されていた。日本の会計は50年遅れていると言われていた。

21世紀になって、日本の会計も順次、国際会計基準を導入し新会計基準になった。しかし、会計士試験の出題者も税理士試験と同じく大学教授である。

「アカデミックではあるが、実務的ではない。」このため試験勉強が実務では無駄になることが多い。

21世紀の日本の会計士試験も改革はされたが、既存会計士の利益を守る落とすための試験であることに変わりは無く、昔に比べて少なくなったが、

難問や奇問は今も残る。

司法試験は米国をモデルに導入された法科大学院により変わった。しかし、会計大学院には、法科大学院のようなメリットはなく、改革は不十分である。

「税理士・会計士試験は会計サ-ビス・税務サ-ビスの消費者が必要とする会計知識、税務知識、技術を問うべき」である。

そのためには、大学教授ではなく、会計士会・税理士会が選抜した、実務家グル-プに試験を実施させた方が良い。

また、会計の現場で働きながら受験する人間に配慮する必要がある。

インタ-ネット大学院を含むネット教育の活用も望まれる。税務・会計はパソコンとネットに習熟する必要がある。

税理士試験・会計士試験は学習の段階からITの習熟に配慮すべきである。

しかし、この問題について、会計・税務の消費者団体である法人会から要望が出されたことがなく、無関心過ぎた様に思う。

(4)『税務当局・税理士、公正取引委員会、評価専門家、IT技術者等との連携による監査制度を確立すること』

「公認会計士は金融商品取引法により上場会社を監査する。しかし、税法監査は税務当局と税理士、下請法監査は公正取引委員会が行う。

時価主義会計では資産及び負債の評価も重要になる。IT技術の進歩は著しく監査に欠かせない。仮想通貨問題には評価とITが絡む。

ネットの共有情報を活用した連携監査が強く求められる。」

1. 有料税務調査制度の創設

地域社会に密着した監査の問題として大規模マンション管理組合の問題が挙げられる。マンション管理組合の修繕引当金は巨額で、年間の予算は自治体並

でありながら不透明である。

しかも、巨額預金がペイオフ対策として無利子預金になっている組合がある。

しかし、不正があっても住民が証明するのは事実上、不可能である。

営利事業を行わないマンション管理組合は、税理士による所得の申告も無く税金も払わないことも多いため、税務調査も入らない。

大規模マンション管理組合には5%程度の低率の法人税を課し、税務当局による税務調査を強制すべきである。

大規模マンション管理組合に対する低率の法人税を不正を防ぐ監査(有料税務調査料)と説明すれば大規模マンションの住民の理解も得られると考える。

また、株式上場していない中小企業に金融商品取引法監査を受ける義務はない。

このため、中小企業には、事実上、税務調査しか監査がない。

税務調査が、中小企業の財務諸表の信用を担保している。

他に裏付けのある資料を持たない中小企業は銀行から融資を受けるにも申告書の提出が求められる。

税務調査を受けた財務諸表の方が信用できる。

銀行からの融資を受け易くするためにも希望する企業には有料税務調査を受けられる制度を検討してもよいのではないかと考える。

2.

公認会計士監査制度が役に立たなかったサンライズ・テクノロジー事件 (出典:ウィキペディア)

サンライズ・テクノロジーは2001年に上場してから毎年のように大規模な公募増資・第三者割当増資を行い、

そのたびに一株あたりの価値希薄化によって株価が大きく下落していた。

そして2003年8月から2004年3月にかけて合計60億円、2004年6月から9月にかけて合計80億円以上と同社は膨大な額の増資・転換社債発行を繰り返し、

上場当初の発行済み株式数は約1000万株だったのが、2004年10月時点で発行済み株式数が約68億689万株と空前絶後の株式数となった

(注:時価総額日本一のトヨタ自動車ですら発行済み株式数は約35億株)。

そのため、2004年の年頭から半ば頃にかけてサンライズ・テクノロジー株は一株あたりの価値が極端に希薄となり、

株価が連日のように1~2円の間に張り付くようになった。

(割当価格1円で第三者増資)

サンライズ・テクノロジーは2004年6月、行使価格1円での第三者割当増資を発表した。

1円での第三者割当は無論前代未聞の事態であるが、新株発行数が膨大であったため、サンライズ・テクノロジーは数十億円の資金を調達している。

サンライズ・テクノロジーはこの後も株価1円での増資・債務株式化を繰り返し、2007年の上場廃止決定後に解散決議回避の目的で2億4000万株という

新株予約権を実質1円で発行している。

(株価1円でも倒産しない)

サンライズ・テクノロジーは2004年初頭から株価併合するまでずっと株価は1円(たまに2円)だった。

しかし、債務超過に陥っていても倒産という事態には至らなかった。

これについては様々な憶測が流れたが、一説には東京証券取引所(東証)のシステム開発をしている東証コンピュータシステムの株式(64.5%)を、

2002年2月に、株式会社東京証券取引所よりプライムシステム(サンライズ・テクノロジーの当時の社名)に対し譲渡していたためともいわれている。

それゆえプライムシステムが倒産することは絶対にない(それはすなわち東証システムの大混乱を招くため)と言われている。

(株価約0.33円)

サンライズ・テクノロジーは上場廃止を逃れるため、2004年11月、株式1000株を1株へ株式併合という奇策に出たが、株式併合後サンライズ・テクノロジー株は

連日のようにストップ安を繰り返し、結局寄り付いた株価は331円。

旧株換算で株価約0.33円だった。

2007年5月24日、サンライズ・テクノロジーは固定資産の売却などについて開示を行わなかったことによる適時開示規則違反で上場契約違反、上場廃止基準に該当したため

大阪証券取引所から6月25日に上場廃止することが発表された。

「サンライズ・テクノロジーを監査していた公認会計士・赤坂満秋及び吉野直樹に金融庁は業務の一部停止及び業務改善命令の処分を下している。」

(出典:ウィキペディア サンライズ・テクノロジー)

3. 公正取引委員会と税務当局の情報共有による下請会社保護と粉飾決算対策税制の構築

(東芝事件を教訓に、税法を会計慣行とする粉飾決算を禁止し、下請企業を保護すること)

① 税法の悪用、下請法の形骸化が明らかになった東芝バイセル粉飾決算

中小企業の会計処理に税法基準が使われることは広く知られている。しかし、株式を上場している大企業においても会計慣行として税法が使われることは知られていない。

この会計慣行が不正を援ける。

我が国には、会計基準が単一ではなく複数(米国基準、国際基準IFRS、日本基準、税法基準)存在し、上場会社が自社の都合の良い会計基準を選択できることが不透明な決算を

許すが、税法基準を選択した時の弊害が大きい。

例えば、一審と二審では粉飾決算とされ、有罪とされた長銀事件は次のような最高裁判決により無罪とされた。

「これまで公正ナル会計慣行として行われていた税法基準の考え方によったことは違法ではなく,同銀行の頭取らに対する虚偽記載有価証券報告書提出罪及び違法配当罪は

成立しない。」

判例集刑集第62巻7号2101頁

この『長銀事件の最高裁判決から日本では粉飾決算の告発が困難になり、世界の信用を失う。』

東芝の不正会計の中でも最も悪質と言われたバイセル粉飾は決算時に原価での棚卸しが原則である有償支給在庫を売価で計上し利益を水増しする手口である。

しかし、会計基準・監査基準違反が明らかなこの事件も証券取引等監視委員会による課徴金だけで起訴もされない。

当時の東芝の監査法人はバイセル棚卸を買戻条件付販売契約の有無だけで判断している。買戻条件付販売契約が有れば原価、無ければ売価で棚卸ということである。

また、国税不服審判所「平7.6.20裁決、裁決事例集No.49 525頁」にも有償支給であっても契約によっては発注会社の下請け会社への売り上げとし、有償支給の期末在庫を

下請け企業の在庫とし発注会社の売価で棚卸とする事例の掲載がある。

東芝バイセル粉飾決算でも、下請企業との契約書及び税法基準を基に検察は東芝の役員、担当者、監査法人には罪がないとした可能性が高い。

(けれども、発注先(東芝)から契約を強制された時に下請けが拒否すること等できるのだろうか?)

前述の「平7.6.20裁決、裁決事例集No.49 525頁」には、契約の仕方によっては加工賃だけの消費税が支給された有償支給も売り上げとされ課税されている。

東芝バイセル粉飾決算では、原価の3倍から4倍の売価で支給されていたという。

この実態から証券取引等監視委員会は、実質で、東芝のバイセルを無償支給と同様と判断し、有償支給の期末在庫を原価で計上するのが正しいと判断した。

証券取引等監視委員会は東芝に約73億円、新日本監査法人に21億円の課徴金納付命令を勧告した。

けれども、刑事告発を目指す監視委員会に対し検察は「証拠上、疑問点が多い」刑事告発に否定的で「バイセル取引に唯一の会計基準がある訳では無く絶対に違法だと

断言できなければ事件化はできない」と指摘する。

東芝の下請けが拒否すれば東芝との取引停止になり、会社が倒産する可能性が高い。

このような状況を考えれば有償支給の契約書は意味がない。

証券取引等監視委員会のように原価の3~4倍の棚卸という実質での判断が当然であるが、検察は契約の形式と税法により東芝バイセル粉飾を事件化しなかったと考える。

また、買戻条件付販売契約がなければ公正取引委員会が東芝を下請法違反で処罰する可能性がある。

しかし、東芝バイセル粉飾決算は日本の下請けではなく台湾の下請けとの取引による。下請法は国外の下請けにも適用されるという見解もあるが、現実に公正取引委員会が

台湾の企業まで調べることは考え難い。

バイセル粉飾を国内下請け企業に為せば、下請け企業の棚卸が水膨れし、法人税が過払いになる。

けれども、粉飾決算の事実が明らかになった場合でも直ちに過払い税金は還付されない。5年以内であれば、更生を申し出て法人税から減額できるが、

下請け企業にとっては迷惑な話である。

しかし、このような税務上の問題についての報道が無いことからも国内下請にはバイセルは無かったものと考える。

結局、国内下請けは下請法が災いし外国企業に仕事を奪われ、購入を強制された東芝株は暴落し、東芝連鎖倒産の危機にあることになる。

上記は東芝第三者委員会報告と東芝監査人・新日本監査法人のホームページを基にした推測である。

しかし、他にも東芝不正会計の例として東芝協力会社の元社長T氏は「数百万もする高いパソコンを東芝ファイナンスから強制的に定価でリ-スさせられていた。」と話をする。

リース取引では契約終了時の残価を恣意的に決めることで、費用と収益が対応しない不正会計が容易である。

東芝の場合、更に、大幅値引きが、当然である機械・設備等を定価でリース会社に販売し、関係会社に定価でリースすることで二重に利益操作したとも考えられる。

(航空機の値引きを年間で約484億円も収益計上していたJAL)

また、リース契約を使った粉飾決算では日本航空(JAL)の機材関連報奨額が有名である。

元最高裁判事を委員長とする日本航空(JAL)コンプライアンス調査委員会は機材関連報奨額を航空機の値引きと指摘している。

日本航空は、この航空機の値引きを2005年だけで約484億円も収益計上し、赤字を黒字に変えていた。

しかし、値引きの収益計上は常識で考えてもありえない。しかも、値引の割合が約29%と高率(航空機の商社口銭は通常、1~3%)で異常である。

けれども、裁判所は会計基準が複数あること、リース会社が航空機を購入し日本航空(JAL)は商社的口銭として値引き相当分を受け取っていたことを理由に合法とした。

この事件でも当時のJAL監査人は税法基準により合法と主張し認められている。

(平成24年(ワ)24210号 損害賠償事件)

② 「ナンチャッテ米国基準」による粉飾決算

日本の上場会社は、金融商品取引法第193条、内閣府令、第52号により一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うもの

とされるが、東芝の連結財務諸表は米国会計基準で作成されている。

しかし、東芝株は米国ではADR株(米国証券会社が売買)でSECに登録していない。

米国市場に上場する会社はSECに厳しくチェックされるが、東芝は米国基準を使っているだけなのでSECの厳格なチェックがない。

米国における集団訴訟でも、米国証券関連法令の適用が無いこと等を理由に訴訟は棄却された。

本来、米国会計基準には2000以上の基準書があり、ページ数は2万ページ以上(IFRSの10倍)に及び、難解である。

日本人で完全に理解するものは少ない。

その上、東芝で使われた米国会計基準は藤沼会計士(前日本公認会計士協会会長、中央大学大学院教授)が、

上述のSECの厳格なチェックがないことを理由に「ナンチャッテ米国基準」と馬鹿にするお粗末な会計基準である。

また、東芝の監査で使う監査基準は日本基準になるのか米国基準になるのかという問題もある。

東芝が正しい米国基準で会計処理・監査をしていれば、東芝の決算は今とは全く別のものになった可能性は高い。

結局、日本では不適切な会計基準であるが、経営者に都合の良いものを選択する不正を為しても違法に成らないことになる。

けれども、この不正のために東芝は突然、1兆円もの損失を出し破綻の危機にある。

下請けもまた仕事の減少、値下げ要請等で困窮することになった。

③

税務当局にも上場会社の監査をさせること

日本航空事件、オリンパス事件、東芝事件に依り、監査法人の会計監査が機能しないことが明らかになった。

上場会社は金融庁と監査法人を監督しているが、不祥事が絶えない。

マイナンバー及びIT化で余る税務当局の人材を上場企業の税務監査だけではなく、会計監査もさせることを提案したい。

国税庁と金融庁で、互いにチエックしあう競合した上場企業の監督体制を望む。税収も貧しい中小企業よりも豊かな大企業を徹底追及した方が増える。

加えて償却資産粉飾には法人税の更生だけではなくリース料に含まれる償却資産の固定資産税の問題がある。

法人税法22条4項は公正なる会計処理、法人税法129条1項及び135条1項は、仮装経理の過大申告の更生、法人税法57条・法基通12-1-1等は青色申告・

繰越欠損金を規定している。

国税庁と金融庁の縄張りを超えて税務当局にも上場会社の会計監査をさせることは必要である。

また、中小企業経営者は支配株を持つオーナー経営者が多く株主保護を本旨とする金証法に背く理由がない。税金を増やす粉飾決算は考え難い。

けれども、上場会社の雇われ経営者は自分のものでも無い企業の将来を考えることが無い。

在任中の損益が良ければよく税金のことも考えない。

このため、税法を会計慣行とし、会計基準の国際化を逆手に取る不正を行うことは前述の通りである。

このような不正を防ぐために会計基準により計算された当期利益に別表4で加算・減算することを確定決算としたい。

そして、法人税法22条の4項により税務当局にも会計基準による当期利益の適正を監査させるのであれば、粉飾決算を減らすことも可能と考える。

④

下請法は中小企業庁・公正取引員委員会が運用し、親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させることは禁止

(下請法第1項第6号)されているが、形骸化していること

取引中止を恐れる下請け企業が実態を告発することは考え難い。

また、子会社のファイナンス会社のリ-ス取引で連結決算での利益を水増しする複雑な手口を調べるのは難しい。

このため、税務当局と公正取引委員会が情報を共有し、親事業者の設備導入の価額の適正と支払い、償却、製品販売の内容、人件費、諸経費を容易に

調べられるようにしたい。

税務当局と公正取引委員会との連携で下請企業の保護を強化し、粉飾決算の真相を明らかにするのであれば税務調査に対する下請企業の意識も違ったものになると考える。

4. 仮想通貨による監査は税務当局による税務調査が有効であること

①

ビットコイン等の暗号資産(仮想通貨)についての検討

ビットコインはサトシ・ナカモトという日本人が作ったとされる。

しかし、正体は不明。未確認ではあるが、2009年10月5日にビットコインの交換レートが初めて提示された時、価格は日本円で1BTC約0.07円だったともいわれる。

ビットコインは2017年12月には200万円を超えている。

ビットコインは8年間で約300万倍になった可能性があり、その場合、2009年10月5日にビットコインを1万円買っていた場合、2017年12月には300億円を

超えたことになる。

尚、サトシ・ナカモトは、ビットコイン約100万BTCを所有しているとされるが、これは2017年12月時点で2兆円に相当する。

しかし、2018年1月26日のコインチェック社が保持していた仮想通貨NEMが流出した事件を契機にビットコインは1BTC約40万円に暴落した。

その後、値を戻しているが、2019年4月30日現在で、1BTC約58万円である。

ビットコイン等の分散型仮想通貨は中央銀行のような支配者がいない。このため、極端な価格の乱高下を制御できない。

それに、ビットコイン等の暗号資産(仮想通貨)は匿名性が高く、闇サイトの非合法ドラッグの売買・脱税等、犯罪に利用されやすい。

パスワードを盗みとることで大量の不正引き出しも可能で、詐欺も起きやすい。

また、暗号資産(仮想通貨)は自治体の地域通貨、商店街の商品券にもできため、日本銀行が独占している通貨発行権が侵される可能性がある。

法整備が遅れているため暗号資産(仮想通貨)販売・仲介業者に対する規制がなく、利用者の保護が十分とはいえない。

(法定通貨の欠点)

けれども、法定通貨にも欠点がある。ビットコイン等の仮想通貨はプログラム内のコードによって発行上限が決められ市場原理だけで乱高下する。

しかし、法定通貨は中央銀行や政府が発行量を調節し市場原理だけでなく、金融政策でその貨幣価値が変わる。新興国では法定通貨よりビットコインのような仮想通貨の

方が信頼されている。史上最大のハイパーインフレを起こしたジンバブエの例がある。

当初、ジンバブエ・ドルは米ドルより価値が高く、ZWD 0.68 = USD 1.00だった。

しかし、ムガベ政権の経済政策の失政から、通貨価値が無くなった。

2015年6月11日、ジンバブエ準備銀行は17.5京ジンバブエ・ドル以内の銀行口座預金を5米ドル、それを超える場合は3.5京ジンバブエ・ドル=1米ドルの為替レートで

交換と発表し、同年9月の回収終了をもって、ジンバブエ・ドルを廃止した。

日本も戦前・戦中の紙幣の大量発行で1934-1936年の20年間に物価は300倍になったが、国有地等の国家財産の高騰で財政は立ち直った。

仮想通貨にはこのような政策リスクがない。

しかし、ビットコイン等の仮想通貨には発行行主体のない分散型通貨であるため、中央銀行は存在しない。

法定通貨は中央銀行や政府が自由に発行量を調節できるが仮想通貨はプログラム内のコードによって発行上限が決められ取引履歴はブロックチェーンと呼ばれる

台帳で検証される。ビットコインのような仮想通貨は金融政策の影響を受けない。

このため、個人資産防衛の機能を持ち、その利便性から利用は拡大している。

②

仮想通貨についての会計基準

仮想通貨取引所は財務諸表を公開していないことが多く、また、暗号資産(仮想通貨)は会計処理が難しい。

The

Australian Accounting Standards Board(オ-ストラリア会計基準審議会)は2016年12月に

ASAF Agenda ref: 5 Digital currency – A case for standardを作成し、IASB(国際会計基準審議会)にIFRS(国際財務報告基準)でも仮想通貨に関する会計基準の

整備をすることを提案している。

また、その内容は我が国の企業会計基準委員会が平成 29 年 12 月 6 日に発表した実務対応報告公開草案第 53 号資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する

当面の取扱い(案)と重なる。

企業会計基準委員会はこれを仮想通貨の会計処理及び開示に関する当面の取扱いとして、必要最小限の項目について、実務上の取扱いを明らかにすることを目的とする

本実務対応報告としている。

そして、企業会計基準委員会は(活発な市場が存在する仮想通貨)は市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とすることとし、(活発な市場が存在しない仮想通貨)は

取得原価をもって貸借対照表価額とすることとしたが、仮想通貨については、直接的に参照可能な既存の会計基準は存在しないことから、本実務対応報告においては、

仮想通貨に関する会計処理について既存の会計基準を適用せず、仮想通貨独自のものとして新たに会計処理を定めるべきだと主張している。

③

仮想通貨についての税務の問題

(相続税の問題)

相続財産に仮想通貨があっても仮想通貨はデジタル通貨であるため、電子ウォレットで管理されていた秘密鍵が相続人に承継されなければ資産価値はない。

しかし、秘密鍵の承継の実態を当局が把握することは極めて困難である。仮想通貨が国境を越え外国に存在する事態も考えられる。

仮想通貨は匿名性の高さから脱税に利用されやすい。外国で課税された場合の外国税額控除の問題もある。相続財産の評価についても検討する必要がある。

(ブロックチェーンの活用)

仮想通貨は取引の内容がブロックチェーンに記録され、法定通貨との交換において本人確認が行われる。

このため、取引の追跡が容易である。

しかし、送金ごとに受取りのアドレスが変わる仕組みを備えるウォレット(HDウォレット)もある。

また、取引の追跡を困難にするサービス(coinjoin などのミキシングサービス等)や、取引が追跡できないように設計された仮想通貨(Monero,Dash,Zcash,etc.)

も存在する。

これらの追跡が税務調査における課題になる。

(出典:ウイキペディア 知的財産権)

5. 金融とITを融合した金融工学技術革新フィンテック(仮想通貨等)を財政再建に役立てること

『2017年はビットコインとネムが話題になったが、2018年はICOの年になると考える』

金融庁は関連法を再編し新法を作り決済や送金業務を1つの法律で規制・監督し銀行とインターネット事業者がサービスを競えるようにしようとしている。

また、ITの活用で割安な金融サービスも増えるとしている。

・(仮想通貨は次のような機能も持つ。)

Augurは発行上限を1100万枚と決められ、ユーザーが未来を予測し、その予測が正しければ仮想通貨で報酬をもらう。

貴金属、原油、大豆、トウモロコシ等の先物取引と似た機能があり、保険などに応用できる。従業員も不要となりコストを下げられ、ブロックチェーン技術により不正が困難な

やり取りも可能になる。

Ethereumはブロックチェーンに契約情報を記述し書き込まれた内容が実行される設定で契約を執行する時の複雑さに応じた金額を支払う。

コストを抑えることでIBMやサムスンでも実行する可能性がある。

イーサリアム銀行も設立されている。factomはブロックチェーン上に記録を載せ分散管理する。取引記録が改ざんできない特性を活かし煩雑な手続きを省く。

土地の所有権変更登記、変更履歴を記録・管理でき、契約書や申込書等の証明に役だつ。データ更新履歴、変更履歴を検証しデータ管理でき公的機関・銀行でも使える。

Rippleは国際送金手数料が高く、時間がかかり両替にも手数料がかかる問題を解決するために作られ、送金・決済が効率化し手数料も安く早く低コストで両替できる。

みずほ銀行等が積極的に取り組む。

・(今後、ICOに関係する事件が多発し、社会問題になること)「ICO」とは未公開暗号資産(仮想通貨)を市場に公開するということで、公開された暗号資産(仮想通貨)が

数十倍に値上がりすることもある。

株券代わりに発行すれば株式新規上場「IPO」と同様の資金調達が中小企業でも格安の費用で容易に実行できる。

しかし、IPOのような厳格な審査もなく、詐欺・脱税・マネ-ロンダリング等の犯罪が多い。

・(ICOによる資金調達が多くなれば、ICOプラットフォームになっている仮想通貨も需要が増え暴騰すること)

また、仮想通貨の暴騰もマネーロンダリングの他にビットコインがICOの資金調達に使われたことも理由の一つである。

ICO資金調達の例としてはZaif取引所・mijinプライベートブロックチェーンによるCOMSA・CMSトークンの販売があるが、100億円以上の資金調達になり話題になった。