Ⅱ-12 パシシル文化再考(中立地帯と国連直轄領)について

*ここをクリックしても本文へスキップします。*

税制について考える

Ⅰ‐1 小自治体税制改革

Ⅰ‐2 市町村連合

Ⅰ‐3 自由都市 TPP 東アジアハンザ同盟

Ⅰ‐4 アイヌ部族国家・部族政府 (先住民国家・先住民政府)

Ⅰ‐5 移民税制 (逆空洞化税制)

Ⅰ‐6 国境を越えた自由都市(中立・共同自治体)

Ⅰ‐7 日銀の国債買い入れと地域通貨

Ⅰ‐8 連邦国家(道州制)

Ⅰ‐9 官僚制度改革(キャリア制度の見直し)

Ⅰ‐10 横浜都(特別区連合)・海都(自由都市)構想、横浜市への提言

Ⅰ‐11 納税者番号と金融証券番号

Ⅰ‐12 パシシル文化

Ⅱ‐1 RINO 令和2年度税制改正要望

中小企業でも輸出が容易にできるよう香港のような外国(自由都市)を国内に創設すること 大黒ふ頭等の保税地域にある大企業の工場に下請会社が納入した部品等も輸出とし、消費税を免税すること

Ⅱ‐2 国境を越えた市町村連合

Ⅱ‐3 自由都市 TPP 東アジアハンザ同盟追加項目

Ⅱ‐4 「インディアン・カジノ」「バリ島の先住民 バリ・アガ」

Ⅱ‐5 国の分断を防ぐ姉妹都市・移民税制

Ⅱ‐6 力なき正義は無力

国連に強権を与え、自衛隊も国連軍に再編すること

Ⅱ‐7 オンライン・カジノと麻薬取引で成長した仮想通貨

Ⅱ‐8 国連自由都市連邦

移民と先住民の融和

Ⅱ‐9 電子政府とAI官僚・AI裁判官

大川常吉鶴見警察署長と警察官僚・正力松太郎

Ⅱ‐10 横浜都(特別区連合)・海都(自由都市)構想、

横浜市への提言

トランプ大統領がノーベル平和賞をとるための提案

Ⅱ‐11 納税者番号と金融証券番号追加 ITで蘇る律令制

Ⅱ‐12 パシシル文化再考(中立地帯と国連直轄領について)

要点:各国にシンガポールや香港のような国際自由貿易都市を創り、これを国連の直轄領とし、人と物の移動を自由にしたい。

・中世の帝国自由都市のように、江戸幕府の天領のように国連自由都市を各国に創設することで、政治と経済の自由を守りたい。

・各国は国内基準と国際基準の一国二制度を確立し、国民は国際基準に生きる社会も容易に選択できるようにすること

2022年3月2日初稿

1.今、蘇るパシシル文化

パシシル文化とはⅠ‐12 パシシル文化でも述べたように、人類学者ヒルドレッド・ギアツによってモデル化された沿海文化のことである。

けれども、内陸では伝統的な民族文化が存在した。

同じ民族でありながら内陸地域と沿海地域では文化が異なることが多く、これをパシシル文化という。

今、世界でグローバル化が進む。

西欧文明はグローバルスタンダードになり、発展途上国の都市部でも西欧化が進む。

しかし、アフガニスタンのように欧米型グローバル文化とイスラム伝統文化との対立がおきることもある。

世界は欧米型国際基準と伝統基準の対立が激化しているのではないかとも思う。

けれども、アフガニスタンのような伝統社会では欧米型グローバル文化と国際基準を望む人は迫害される。

このため、中世の皇帝直属の地位を得た帝国自由都市が、貢納や軍役などから自由であったであったように、紛争地を国連が管理する自由都市を設立することを提案したい。

それに、国連は領土を持たない。

国連の財政は各国が負担によるが、国際連合安全保障理事会(以下、安保理)の常任理事国である5大国の負担割合が高い。

また、後でも述べるが、安保理の常任理事国の持つ拒否権が国連の民主化を妨げる。

国連の財政基盤を強化し、民主化するのためにも国連が直轄領を持つ必要があるように思う。

また、輸出入の決済通貨が、信用を失った各国の法定通貨から国連管理のデジタル通貨に替わる可能性もある。

*江戸時代、各藩が藩札を発行し、幕府は原則として三貨(金・銀・銅)しか発行していない。藩札は領内で通用したが、藩外での取引には幕府の三貨が使われた。同様に国連管理の仮想通貨が世界共通通貨に成る可能性がある。

人やモノが規制を受けることなく動け、国際的に管理された世界共通通貨で自由な取引ができる場所が隣にあれば、各国の伝統社会の経済も活性化する。

江戸幕府の天領にも似た国連直轄の自由都市を世界に創り、中世のハンザ同盟を現代に蘇らせたい。

*現在、「ビットコイン等、暗号資産(仮想通貨)が国境を越えて流通」し、以前は米ドルと金であった世界共通通貨の状況が変わっている。ビットコインは世界初の発行主体がない分散型暗号資産(仮想通貨)で中央銀行は存在しない。法定通貨は中央銀行が、発行量を調節でき、金融政策でその貨幣価値が変わる。このため、法定通貨には政策リスクがあるが分散型仮想通貨にはない。第一次世界大戦直後の敗戦ドイツ帝国の1兆倍、ロシア帝国末期の600億倍の物価上昇、第二次世界大戦時の日本軍軍票、大戦後のハンガリ-のハイパーインフレは財政赤字の膨張を原因とした政府紙幣の大量発行で発生した。

日本軍は各占領地で、現地通貨で軍票を発行・通貨とした。兵士・軍属の月俸(*従軍慰安婦ヘのチップにも使用*)や決済用資金とした。

軍票の大量発行によるインフレが現地経済を破壊したが、戦争被害を敗戦国が補償する義務がなく、連合国も軍票の支払い義務を免除したため、後に国際問題になった。現代でも新興国では大量紙幣発行でハイパーインフレになることが多く、法定通貨より分散型仮想通貨が信頼されている。2008年7月、ジンバブエのインフレ率は年2億311.5万%を記録、100兆ジンバブエ・ドル紙幣が発行された。その後、ジンバブエ政府はジンバブエドルを停止し、アメリカ合衆国ドル及び南アフリカランド等の外貨を導入し、自国通貨を放棄した。ベネズエラも2018年末にボリバル・ソベラノのインフレ率が100万%に達し、ビットコイン・イーサリアムやダッシュと言った、仮想通貨の取引が広がる。ベネズエラでは外貨統制でドル入手が困難な上、厳しい政治状況下にある。仮想通貨取引は国家の監視を受けることがなく、支払い方法も柔軟だ。ベネズエラでは経済破綻や政治危機から450万人以上が国外に脱出し国内に残る家族に送金をするが、銀行に依る国際送金は手数料が高い。ビットコインを使うと、ほぼ手数料無料で送金できる。ベネズエラ以外にも、トルコやキプロス、アルゼンチン等、通貨不安が高まった国、預金封鎖や資金規制が強化された国で仮想通貨取引が拡大している。コロナウイルスで、経済の先行き安が高まったアフリカ諸国でも仮想通貨取引が拡大している。(参考:ウィキペディア 日本貿易振興機構 坂口安紀 2020年7月論説「第7回 破綻経済と仮想通貨(ベネズエラ)」)

仮想通貨は非合法ドラッグの売買等犯罪に使われることも多い。パスワードを盗み取られることで、大量の不正引き出しも起き易い。また、1971年のニクソン・ショックで米ドルと金の兌換が停止され、金本位制は終わったが為替が乱高下する状況は商取引には好ましくない。税収で為替変動する法定通貨よりも国連管理の仮想通貨の方が、利便性が高い。紙幣のように乱発されることもなく、税収にも左右されない仮想通貨が国連管理下で、世界共通通貨になる可能性がある*

民主主義も欧米型グローバル文化と国際基準の結晶といってよいものであるが、絶対に伝統的な権威主義より優れたものというわけでない。

時と場所によっては、伝統的な権威主義が、伝統社会の統治には適しているということもありえる。

また、民主主義は多数決が原則であるが、伝統社会の人々の多数が民主主義を望まない時に矛盾がおきる。

アフガニスタンでのアメリカの失敗はこの事実をよく示す。

しかし、欧米型グローバル文化と国際基準を望む人が、迫害されることは許されない。

このため、欧米型グローバル文化と国際基準を望む人が、駆け込むことができる避難場所として、国連の直轄領である自由都市の設立が望まれる。

そうすれば、欧米型グローバル文化と国際基準を望む人は、自由都市に移住し安全を確保された上で、伝統社会との交易に従事することもできる。

伝統社会も有能な人材を確保できる。

また、自由都市は市内・市外間の利害対立が激化しやすく、脱税や密貿易の取り締まりも難しい。

しかし、国連が国連加盟国間の国際ネットワークを構築すれば、加盟国に脱税や密貿易の取り締まりを要請できる。

各国間・市内・市外間の利害対立の調整もできるのではないかと思う。

以前の香港と中国のように、欧米型グローバル文化と伝統文化、国際基準と国内基準の共存ができることになる。

また、大国の侵略の脅威にさらされた小国が国内の重要拠点を国連の直轄領とすれば、侵略の防波堤になる。

2022年3月2日現在で、ウクライナに侵入したロシアのプーチン大統領はウクライナの非武装中立化を求めているようだが、永世中立国とは、国民皆兵・徴兵制度による軍事力保持による国家防衛を図り、個別的自衛権のみを保持し、自国は周辺国と中立条約を結ぶことで、その中立を保障・承認されている国である。

武器をもたない平和とは異なる考えである。

ロシアはNATOの脅威を理由しているようだが、ウクライナ軍を国連軍の一部とし、多国籍の国連軍を駐留させてもよいのではないかと考える。

ウクライナに国連が直接管理する自由貿易都市ができればウクライナの経済にとっても良いことだと思う。

スイスもまた2022年時点でもEU加盟国ではないが、1972年に自由貿易協定を結んで以来、移動の自由(シェンゲン協定)など数々のEUの政策に参加していて、両者間は120以上の協定で成り立っている。また、2002年の国連加盟以来、国連による制裁決議や国連安全保障理事会による軍事作戦参加といった集団的自衛権が義務付けられている。

発展途上国と先進国の経済格差は大きいが、国連の直轄領である自由都市が発展途上国に建設されるのであれば、国際社会で働くことを望む発展途上国の若者も夢を実現できるかもしれないし、自由都市が繁栄すれば、背後の発展途上国も恩恵を受ける。

先進国と発展途上国の経済格差を原因とした南北問題の解消に役立つ。

アフガニスタンのようなイスラムの伝統社会は西欧の価値観を持つ女性には厳しい社会である。

しかし、古いイスラムの価値観を持つ女性も多いと思う。

伝統社会を中心とした領邦国家の中に国連の直轄領である自由都市を建設することは価値観の違う集団の共存にもなる。

プーチン大統領はウクライナ東部のルガンスク州とドネツク州にいるロシア系住民の保護を理由にしているが、そうであれば、ルガンスク州とドネツク州を国連の直轄領とすればロシアとウクライナの中立地帯になるのではないかと思う。

中国も台湾や尖閣諸島に、侵攻するかもしれない。

沖縄も危ない。江戸時代まで琉球王国は清と薩摩に両属していた。

また、沖縄人の2割は今も明治の琉球処分に納得すること無く、独立を望むという。

台湾・沖縄をシンガポ-ルのような国際自由貿易都市にして、国連の直轄領にすれば、中国も少しは遠慮するような気がする。

米軍基地が日本にあることが、侵略の口実になる可能性がある。

できれば、米軍基地を国連軍の基地に代えた方法がよいのかもしれない。

また、アメリカの経済力の衰退は明らかで、将来は米軍基地の維持も難しくなるのではないか?

しかし、米軍と違い、国連軍はロシアや中国から仮想敵国とされることもない。

国連軍の基地の規模は米軍よりも小さくても良く、維持費も少ないと思う。

米軍基地を国連の直轄の自由都市とし、産業を振興し自由貿易を行ない、その収益を国連軍と国連基地の維持費も賄えるのではないかと考える。

日本にある米軍基地の総面積は九州の総面積より広いといわれ、米軍基地は僻地にあることも多い。

米軍基地を国連の直轄の自由都市とし、自由貿易を行えば、周辺地域の企業の収益も増え、地方の活性化に役立つ。

国連直轄の自由都市間の人やモノの移動を自由化すれば、少子高齢化による人手不足も解消する。

2.拒否権の廃止

安保理は法的に国際連合加盟国に拘束力を持つ決議を行うことができる事実上の最高意思決定機関である。

5か国の常任理事国と加盟国の中から総会で選ばれる10か国の「非常任理事国の計15か国から構成されている。

安保理の常任理事国は第二次世界大戦の戦勝国である中華人民共和国(1971年10月25日以前は中華民国)・フランス・ロシア(1991年12月25日以前はソビエト連邦)・イギリス・アメリカの5カ国である。

安保理の拒否権は安保理の常任理事国だけに認められた安全保障理事会の決定を阻止出来る特権である。

拒否権は大国の反対によって安全保障理事会の決定の実効性が失われるのを防ぐ大国一致の原則に基づく。

拒否権を国際的な安定の促進、軍事介入に対する牽制とみなす。

しかし、拒否権は「非民主的で、常任理事国とその同盟国に対する国際連合の行動を妨げる。

戦争犯罪や人道に対する罪への国際連合の不作為の原因となる。

国際連合の前身である国際連盟の理事会の議決は、手続き事項以外の問題については原則として全会一致であり、事実上、全ての理事国が拒否権を持っていた。

多数の国が拒否権を持つため、連盟は多くの問題に合意することが、困難になっていた。

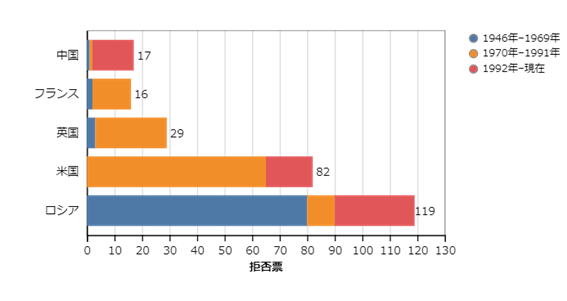

|

|

|

1946年から2022年3月現在まで、常任理事国5か国が拒否権を行使した決議案の数。中国には1971年以前の中華民国をロシアには1991年以前のソビエト連邦を含む。 |

初期の国際連合ではほぼ全ての拒否権行使がソ連によるものであり、国際政治の停滞と冷戦の長期化の一因となったとの批判も根強い。

しかし、アメリカ合衆国も1970年にローデシア問題で初めて拒否権を行使し、それ以来、頻繁に拒否権を行使しており、そのほとんどはイスラエルを批判・非難する決議に対するものである。

2002年以降アメリカはパレスチナ問題に関するほとんどの決議に拒否権を行使している。

拒否権はその非民主的な性質から批判されている。

安保理の多数派の行動を一国で妨げることができるからである。

安保理常任理事国の拒否権の行使は、民間人保護の利益よりも政治的な自己利益や地政学的な利益の促進のためである。

安保理常任理事国に拒否権があることは時代錯誤であり、不正であり、逆効果である。

「拒否権の巨大な影響力」は、大量虐殺、暴力、人権侵害の防止や対応において、国連が無力となる原因として挙げられている。

安保理改革の中に拒否権の改革も含まれることが多い。

総会で平和のための結集決議が採択され、その結果として慣習国際法となった総会の権限の解釈を考えれば、安保理の拒否権の問題は乗り越えられると主張されてきた。

平和のための結集決議は1950年11月3日に国際連合加盟国の3分の2以上の賛成により採択された。この決議は国際連合憲章に基づき、安保理が平和維持の「主たる責任」を果たせなかった場合は総会が国際的な平和と安全を回復するために必要なあらゆる行動を取ることを安保理常任理事国は妨げることはできないし、妨げるべきではないという宣言である。

総会の3分の2が行動の必要性を認めた場合、拒否権の行使は国際連合の行動を遅らせることにしかならない。

(出典: フリー百科事典ウィキペディア 国際連合安全保障理事会における拒否権、国際連合安全保障理事会常任理事国、国際連合安全保障理事会改革)

前述のように国連の問題点は財政基盤の弱さと拒否権である。

国連の重要事項は国際連合加盟国の3分の2以上の賛成により採択するのが当然と考える。