Ⅱ-3 自由都市 TPP 東アジアハンザ同盟追加項目

*ここをクリックしても本文へスキップします。*

税制について考える

Ⅰ‐1 小自治体税制改革

Ⅰ‐2 市町村連合

Ⅰ‐3 自由都市 TPP 東アジアハンザ同盟

Ⅰ‐4 アイヌ部族国家・部族政府 (先住民国家・先住民政府)

Ⅰ‐5 移民税制 (逆空洞化税制)

Ⅰ‐6 国境を越えた自由都市(中立・共同自治体)

Ⅰ‐7 日銀の国債買い入れと地域通貨

Ⅰ‐8 連邦国家(道州制)

Ⅰ‐9 官僚制度改革(キャリア制度の見直し)

Ⅰ‐10 横浜都(特別区連合)・海都(自由都市)構想、横浜市への提言

Ⅰ‐11 納税者番号と金融証券番号

Ⅰ‐12 パシシル文化

Ⅱ‐1 RINO 令和2年度税制改正要望

中小企業でも輸出が容易にできるよう香港のような外国(自由都市)を国内に創設すること 大黒ふ頭等の保税地域にある大企業の工場に下請会社が納入した部品等も輸出とし、消費税を免税すること

Ⅱ‐2 国境を越えた市町村連合

Ⅱ‐3 自由都市 TPP 東アジアハンザ同盟追加項目

Ⅱ‐4 「インディアン・カジノ」「バリ島の先住民 バリ・アガ」

Ⅱ‐5 国の分断を防ぐ姉妹都市・移民税制

Ⅱ‐6 力なき正義は無力

国連に強権を与え、自衛隊も国連軍に再編すること

Ⅱ‐7 オンライン・カジノと麻薬取引で成長した仮想通貨

Ⅱ‐8 国連自由都市連邦

移民と先住民の融和

Ⅱ‐9 電子政府とAI官僚・AI裁判官

大川常吉鶴見警察署長と警察官僚・正力松太郎

Ⅱ‐10 横浜都(特別区連合)・海都(自由都市)構想、

横浜市への提言

トランプ大統領がノーベル平和賞をとるための提案

Ⅱ‐11 納税者番号と金融証券番号追加 ITで蘇る律令制

Ⅱ‐12パシシル文化再考(中立地帯と国連直轄領について)

Ⅱ‐3 自由都市 TPP

東アジアハンザ同盟追加項目

令和2年2月2日作成 令和2年2月7日更新

1. エストニアの「電子政府」

(1)エストニアの電子政府と仮想通貨(出典:ウィキペディア エストニア及び、週刊ポスト)

エストニアは次のような国である。

|

|

(エストニア共和国) EU・NATO・OECDの加盟国、通貨はユーロ、人口は134万人。首都は中世ハンザ都市港湾都市タリン。報道の自由度ランキング上位国。公用語はエストニア語。複数の言語を話せる国民が多い。スカイプを産んだ国で、外国のIT企業の進出も多く、ソフトウエア開発が盛ん。早期のIT教育や国際学力調査で欧州の上位国としても知られる。 エストニアのインターネット経由で行政サービスを提供する「電子居住権」(E-Residency)制度、いわゆる電子政府に、国外の外国人も1万5000人以上が登録している。 (出典:ウィキペディア エストニア) |

また、週刊ポスト2016年9月2日号に次のような記事が出ていた。

|

「エストニアの電子政府実現で税理士や会計士の職は消滅した」 2016.08.23

07:00 ‘https://www.news-postseven.com/archives/20160823_440295.html/2’ AI(人口知能)により、われわれの経済、社会のあり方は大きく変質しようとしている。(中略)AIによる自動運転や工作機械・ロボットのFAなど様々な分野でディープラーニング(深層学習)技術の開発が進んでいるが、(中略)コンピューターに置き換わる仕事はたくさんある。その中でも最優先で“自動化”に取り組むべきなのは「行政」の仕事である。日本全国の役所で行なわれている行政業務の大半は、AIとビッグデータを組み合わせれば代替可能だ。(中略)都道府県や市区町村の役所の窓口にいる人はもとより、税務署の職員も要らなくなる。(中略)世界で最も進んだ国民DB(データベース)を構築し、国民はICチップの入ったIDカード(身分証明書)を所持することで、国民DBからすべての行政サービスを受けることができる。(中略)スマホさえあれば、住民登録から年金や保険の手続き、納税などが簡単にできてしまうのだ。このためエストニアでは税理士や会計士が不要になり、それらの職業は消滅したのである。(中略)少子高齢化が進む日本は、この先どんどん労働力人口が減っていくのだから、この作業は他の国に先駆けて可及的速やかに実行しなければならない。 |

エストニアが「電子居住権」(E-Residency)制度を創設したのは投資を呼び込むとともに、エストニアに好意的な人を世界で増やし、

ロシアに対する抑止力を高める狙いとされているが、減少した会計士・弁護士の仕事を増やすためともいわれる。

エストニアで起きたこのような問題は日本も将来、直面することになる。

また、米国では都会の事務所のパソコンで作業車やロボットを遠隔操作することで、鉱山の採掘や森林の伐採を行う。

人気番組「ドクタ-X」では米国在住の医者が、遠隔操作でロボットを使い手術をする場面が、話題になった。

日本でも外国の現地労働力を日本の工場で活用できるロボット遠隔操作が始まっている。

大成建設は2018年7月3日、食品や医薬品製造工場向け遠隔操作システムを開発した。

現場のロボットアームを24時間、海外から遠隔操作し繊細な作業を行う。

日本はグローバル化で空洞化し、多くの工場が海外へ移転し、設備等の生産能力、管理能力は失われ雇用への影響も深刻である。

技術面においての発展基盤を喪失していく懸念がある。

工場・物流拠点等を海外展開することは長期的には日本の経済及び科学技術立国の基盤が失われることになる。

海外の現地労働力を活用できるロボット遠隔操作は製造業の空洞化を防ぐ。

国境を超えた電子取引には現地国との税法・下請法・労働法の調整・情報共有も求められる。

また、日本もマイナンバ-が普及する十年後には行政業務の仕事はAIにより激減し、大量の失業者が出る。

弁護士・会計士の業務も激減する可能性がある。失業する公務員・税理士・会計士・弁護士の受け皿を用意する必要もある。

このことからも、日本でもAIによる国境を超えた電子取引を拡大させるべきだと考える。

(2)エストニアのインターネット経由で行政サービスを受けられる「電子居住権」制度には国外の外国人も1万5000人以上が登録している。

この制度は投資を呼び込みと失業した法律・税務・会計関係者の仕事を増やすためといわれる。

国境を越えたデジタル国家の電脳空間住民は暗号資産/仮想通貨で経済活動を行う。

エストニアの首都タリンは中世ハンザ都市であり、ハンザ同盟では共通通貨が流通していた。

首都タリンが中世ハンザ都市であったことからもわかるように、エストニアには下記のハンザ同盟によりバルト海の貿易で栄えた歴史がある。

(エストコイン暗号通貨開発計画)

電子立国を目指すエストニアは国が価値を保証する法定仮想通貨エストコインの発行を目指した。

しかし、エストニアはEUに加盟し共通通貨ユーロを使用している。

もし、エストコインがユーロと互換性を持つ通貨となればEUの条約に違反することになる。

このため、エストコインが開発された場合、エストニアの電子国民などの限られたコミュニティ内での相互的に使用可能な通貨となる見通しである。

けれども、エストコインは他に例のない電脳空間ハンザの共通通貨になる可能性がある。

海が電脳空間に代わり、ハンザの歴史が繰り返されるのだろうか?

|

(出典:ウィキペディア ハンザ同盟) ハンザ同盟は中世後期の北ドイツの都市同盟。バルト海沿岸の貿易を掌握し、ヨーロッパ北部の経済圏を支配した。同盟の慣習法は海事法のもとになった。(中略)相互に独立性と平等性を保つ緩やかな同盟だったが、経済的連合にとどまらず、時には政治的・軍事的連合として機能した。(中略)カルマル同盟を結んで北欧諸国を統合したデンマークに敗れバルト海の覇権を失った。(中略) 17世紀以降、バルト海の貿易圏は、既にスウェーデンとオランダ(ネーデルラント連邦共和国)が主流となっていた。 |

|

|||||||||

それに次のコラムにあるように現在、オランダを中心にEUに対抗して新ハンザ同盟が復活している。

|

ユーロ改革、独仏主導に挑む小国連合 ブリュッセル支局 森本学 2018/8/9

5:50日本経済新聞 電子版 欧州連合(EU)内で、オランダが主導する小国連合が存在感を強めている。北欧やバルト3国など計8カ国で構成する「新ハンザ同盟」だ。ユーロ改革では、マクロン仏大統領とメルケル独首相のタッグによるユーロ圏独自の共通予算の創設などに「待った」を掛けた。背景にあるのが、英国のEU離脱によるEU内の政治力学の変化だ。独仏による大国主導が強まり、小国の発言が埋没しかねないとの不安が同盟の結束を強めている。 |

暗号資産/仮想通貨は自由貿易都市間取引における共通通貨に最適であり利便性が大きい。

また、Facebook発行の暗号通貨リブラは(ドル50%、ユーロ20%、円20%という通貨バスケット)を価値の裏付けとし、

価格を安定させ世界共通のお金を目指す。

大手27の企業が協力し、専用のウォレットで送金・決済可能で、銀行送金よりも迅速に格安の手数料で世界に送金できる。

しかし、管理が分散化されている。

このため、従来の金融政策の実行が難しい。このため、最も影響を受けるアメリカの反発が激しい。

ハンザ同盟が北欧諸国を統合したデンマークに敗れてバルト海の覇権を失ったことを思い起こす。

ハンザ同盟は恒久的中央機構が存在しないため各都市の利害が優先され、拘束力が弱く、中央集権化を進めたデンマークに敗れ衰退した。

この関係は分散型の暗号資産/仮想通貨と法定通貨の対立、リブラとドルの覇権争いにも似ているような気がする。

米国もリブラがテザーのように100%ドルを裏付けにしていたのであれば、反対はしなかったかもしれない。

しかし、それでは世界の金融経済を今と同じく米国の支配下におくということであり、15世紀のデンマークが北欧諸国を統合してハンザ同盟を

衰退させたことを繰り返すことになる。

また、下記の記事にもあるように、中世に東シナ海で活動した倭寇も国家と対立する民間の私貿易業者である。

令和元年10月1日現在で、米国・中国・韓国・日本の国家の利害で、経済活動が制限されている。

国家権力による制限のない自由都市による貿易が望まれる。経済と政治を分離しなければ経済活動が停滞し税収も減る。

ハンザ都市と似た堺のような自由都市は東アジアにも存在し、民間と国家の利害の対立は今も変わらない。

|

前期倭寇は主に瀬戸内海・北九州を本拠とした日本人で一部が高麗人であり、主として朝鮮沿岸を活動の舞台として中国沿岸にも及んだ。後期倭寇は明の海禁政策による懲罰を避けるためマラッカ、シャム、パタニなどに移住した中国人が多数派で一部に日本人をはじめポルトガル人など諸民族を含んでいたと推測されているが、複数の学説がある。中枢府判事の李順蒙による上申文記載。『世宗実録(世宗二十八(1446年)十月壬戌条)』の記述には「倭人不過一二而本国之民仮著倭服成党作乱」(倭人は1、2割に過ぎず、本国(朝鮮)の民が、仮に倭服を着して党を成し乱を作す)とある。また、日本の石見銀山から産出された純度の高い銀も私貿易の資金源であった。東京大学教授の田中健夫は、1370年から1390年初めに倭寇の襲撃が激化したのは高麗の賤民階級が加わったからだとし、高麗を襲った倭寇の構成員を日本人を主力として若干の高麗の賤民を含むとした。田中はのちに、倭寇の構成を日本人と朝鮮人の連合か、または朝鮮人のみであったとした。 (出典: ウィキペディア 倭寇) |

|

2. 国境を越えたデジタル課税

朝日新聞デジタル(社説 デジタル課税 国際協調を結実させよ)2019年10月12日 5時00分

に次のような記事が掲載されている。

「法人税の新しい国際ルールの原案を、経済協力開発機構(OECD)が公表した。

インターネットを使い、国境を越えたビジネスが展開される時代に合わせた対応だ。」

「法人税の今の国際ルールは主に製造業を念頭に、およそ1世紀前に考えられた。

原則として、工場や本社・支店といった拠点がある地域で課税する。

今回の案ではこの原則に縛られず、拠点がなくても利用者のいる地域で課税できるとした。」

「対応が急がれるのは、GAFA(ガーファ)と呼ばれるIT大手が、拠点を持たずにネットを通じて世界中にサービスを提供し、

税率の低い地域に利益を集めて、税負担を軽くする動きが問題視されてきたからだ。」

「フランスをはじめ各国それぞれの基準で、デジタルサービスに税をかける動きもあったが、共通のルールをつくる方向で歩み寄った。

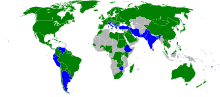

最終的な詰めの作業はこれからだが、議論に参加する134カ国・地域が来年1月の大枠合意、来年末の最終合意をめざす。」

「原案によると、対象となるのは、世界で商品の販売や音楽、映像、広告の配信といった消費者向けの事業を手がける企業。

GAFAの本社がある米国が、IT大手にしぼった課税に反対していることにも配慮して、売上高に対する営業利益の割合が高い

グローバル企業を、幅広く対象にする。」

「企業が世界でもうけた利益のうち、一定の水準までは「一般的な利益」とし、これまで通り拠点がある国で課税する。

水準を超える部分は企業のブランド力などがもたらした「特別な利益」とみなし、一部をそれぞれの国での売上高などに応じて各国が

課税できるようにする。」

また、2019年10月16日産経新聞記事「デジタル課税の新ルール 日本企業も困惑17日からのG20で議論へ」にも

『「20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議が17、18日、米ワシントンで開かれる。」

「主要議題のひとつになる経済協力開発機構(OECD)がまとめたデジタル課税の新ルールの枠組み案は、

米IT大手アップルなどGAFAと呼ばれる巨大IT企業を念頭に置いた課税強化が狙いであるが、

対象となる業種など明確でない部分も多く、日本企業の間からも課税強化の網につかまりかねないとの困惑の声が上がっている。」

「OECDは対象を消費者向けビジネスとしているが、たとえばキヤノンはデジタルカメラは対象となる可能性があるが、

医療機器はどうなるのかといった問題があるなど、単純な区別は難しい」「利益率10%超を超過利益とする有力案にも

利益率45%のフェイスブック、27%のアップルなど米IT大手だけでなく、19%のアステラス製薬など日本の製薬企業は

ほとんどがつかまる可能性がある。」

「経済界は枠組み案に世界企業が各国に持つ販売子会社への課税強化も盛り込まれたことにも懸念を強める。

市場国に一定額以上の課税を保障するため、販売子会社の利益率が低い場合でも“最低水準”の利益率があるとみなすルールがあるためだ。

通常、自身で付加価値を生まない販売子会社の利益率は低い。

しかし、この利益率を“最低水準”まで引き上げれば、グループ全体の業績の整合性をとるため、世界企業の本社の利益率を下げなければならなくなる。」

「多くの主要な日本企業に「本社の業績悪化」という“被害”が出かねない。」』との記事が掲載されている。

3. カルロス・ゴーンの国際逃亡

カルロス・ゴーンはブラジル出身の実業家。2004年に藍綬褒章を受章。

ルノー、日産自動車、三菱自動車工業の株式の相互保有を含む戦略的パートナーシップを統括する「ルノー・日産・三菱アライアンス」の

社長兼最高経営責任者(CEO)を務めていたが、2018年11月に東京地検特捜部に金融商品取引法違反の容疑で逮捕され、その後解任された。

保釈中の2019年12月に日本から密出国によりレバノンに逃亡し、2020年1月2日に国際刑事警察機構により国際手配書(赤手配書)にて

国際手配されている。

日産自動車の最高執行責任者(COO)に就任。

後に日産自動車の社長兼最高経営責任者(CEO)、ルノーの取締役会長兼CEO(PDG)、ルノー・日産アライアンスの会長兼最高経営責任者(CEO)に就任。

「コストキラー」「ミスター調整(FIX IT)」等の異名をとるゴーンは「日産リバイバルプラン」を作成。短期間で日産の経営を立て直した。

レバノンとブラジルとフランスの多重国籍を有する。

2016年10月より、ゴーンはルノー・日産アライアンスに加わった三菱自動車工業の代表取締役会長に就任。

2017年2月23日、日産自動車は同年4月1日付で副会長兼共同CEOの西川廣人が代表取締役社長兼CEOに就任することを発表した。

ゴーンは引き続き日産の代表取締役会長を務め、アライアンス全体の経営に注力する。

(東京地検特捜部による逮捕と東京地検による起訴)

2018年11月19日、日産において開示されるゴーンの役員報酬額を少なくするため、実際の報酬額よりも少なく見せかけた額を

有価証券報告書に記載していたことにより、金融商品取引法違反容疑で代表取締役グレッグ・ケリー とともに東京地検特捜部に逮捕された。

日産自動車の西川廣人社長は同年11月22日に招集する取締役会議でゴーンを同社の会長職を解任する方針と説明した。

日産は内部通報により数か月間の内部調査を行ってきたことをプレスリリースで明らかにしている。

逮捕を受け、日産自動車の川口均CSOが総理大臣官邸を訪れ、菅義偉内閣官房長官に謝罪や日仏関係の維持のための協力要請を行った。

駐日フランス大使館によると、翌20日には、ローラン・ピック駐日フランス特命全権大使が東京拘置所を訪れ、ゴーン会長と面会を行ったとされる。

11月22日、日産の取締役会において日産の会長職と代表取締役から解任され取締役となり、同月26日には三菱自動車においても会長職と

代表取締役から解任され取締役となった。

2018年12月、東京地検はカルロス・ゴーン、グレッグ・ケリー、日産自動車を金融商品取引法違反で起訴した。

2019年1月、東京地検はカルロス・ゴーンを特別背任罪で追起訴した。

3月5日、東京地方裁判所は保釈許可を決定し、検察の準抗告も同日深夜に棄却され、翌6日、保釈保証金

(金商法違反事件で2億円、特別背任事件で8億円)の納付後に保釈された。東京地裁の決定に、東京地検の久木元伸次席検事は

「保釈条件に実効性がない」とする異例のコメントを行った。

4月4日、中東オマーンの販売代理店側に支出された日産の資金の一部を不正に流用した疑いが強まったとして、東京地検特捜部は

特別背任の容疑で4度目の逮捕をした。検察内部には在宅での追起訴でよいとの慎重論もあったが、いわゆる「オマーンルート」疑惑の

捜査のため再逮捕になったと報じられている。

4月23日にパリで開かれた日仏首脳会談でフランスのエマニュエル・マクロン大統領は日本の安倍晋三内閣総理大臣に対して

カルロス・ゴーンを適切に処遇するよう求めた。

4月25日、再度保釈された。今回の保釈に対して検察幹部(氏名不詳)は「明らかに地裁の判断は矛盾しており、『保釈ありき』ではないか」

「裁判所は『人質司法』という言葉に完全にひよっている(おじけている)。」との見解を表明している。

その後アメリカの証券取引委員会とは役員報酬の虚偽記載について100万ドルの課徴金を支払うことで和解。日本との裁判に集中する構えで、

日本に対しては引き続き無罪を主張していくとする。

(日本からの密出国)

レバノンの治安当局者によると、ゴーンは日本を秘密裏に出国しプライベートジェットを用いてトルコを経由しレバノンの首都ベイルートにある

ベイルート国際空港に到着したという。

また、インデペンデント・アラビーヤによると、この逃亡劇は軍事関連会社が実行、「2,000万ドル(約22億円)以上の費用がかかった」と

報じられており、ウォールストリート・ジャーナルによると、米陸軍特殊部隊(グリーンベレー)出身の男性ら2人の協力で、「音響機器運搬用の黒い箱」

の中に隠れて出国したと報じられている。

日本の出入国在留管理庁のデータベースには出国の記録が無い。

レバノンのジュレイサティ国務相は、トルコから同国への入国時にはフランスのパスポートとレバノンの身分証明書を所持しており正当に入国したと

しており、同国政府関係者によると本名名義のフランスの旅券を用いていたという。

ゴーンが大きな箱のようなケースに入った状態で、X線による検査を受けずにプライベートジェットの機内に積み込まれ、正規の出国手続きを受けずに

離陸した可能性が浮上している。日本の裁判所はゴーンを保釈する際に、「海外渡航の禁止」という条件を付しているが、ゴーンはこれに違反した

ということになる。

2019 年12月31日、ゴーン本人は、この密出国について、「私はレバノンにいる」という内容の声明を発表、「もはや私は有罪が前提とされ、

差別がまん延し、基本的な人権が無視されている不正な日本の司法制度の人質ではない」「私は正義から逃げたわけではない。

不公正と政治的迫害から逃れたのだ」と述べている。

本人の初公判は2020年4月21日に開かれる方向で調整が進められていたが、刑事訴訟法に基づくと今回の場合では、本人が日本に帰国しなければ

公判は開くことができない規定になっている。

日本はレバノンと犯罪人引き渡し条約を締結しておらず、同国の了解を得られなければゴーンの身柄が日本へ引き渡されることはない。

帰国が実現しなければ事件の審理に大きな影響を及ぼすことが懸念される。

また、東京地方検察庁は、2019年12月31日、東京地方裁判所にゴーン被告の保釈取り消しを請求した。

同日夜、東京地方裁判所は保釈を取り消す決定をすると同時に保釈金15億円も没取された。

2020年1月2日、国際手配が行われ、日本政府は国際刑事警察機構(ICPO)に、レバノン政府にゴーンの身柄拘束を要請した。

レバノン国営通信社は「ICPOからの赤手配書をレバノンの検察当局が受領した」という内容の報道を行っている。

しかし、日本とレバノンの間で犯罪人引渡し条約が締結されていないため、ゴーンを日本に連れ戻すことは難しい状況にある。

(出典:ウィキペディア https://ja.wikipedia.org/wiki/カルロス・ゴーン)

ゴーン氏は、日産が投資目的で設立したとされる「ペーパーカンパニー、オランダ・アムステルダムの子会社ジーア」にリオデジャネイロやベイルート、

アムステルダム、パリの高級住宅を購入させ無償で利用していたとされる。

また、業務実態がない姉に毎年、約1100万円余りを支払わせていた他、家族旅行や私的飲食の代金も日産に負担させ、会社経費を不正に支出していた。

ゴーン氏には特別背任罪又は業務上横領罪が成立する可能性がある。

この場合、ゴーン容疑者の納税地が日本であれば、確定申告の義務もあり脱税の可能性が高い。

しかし、複数の国に居住地がある場合、拠点や生活実態、経済基盤などで判断される。

( 参考:DIAMONDONLINE「ゴーン逮捕で日産を司法取引に走らせた「史上最高額脱税」の可能性」

戸田一法:事件ジャーナリスト 政治・経済 DOL特別レポート)

けれども、現在(2020年2月2日)まで、当局からゴーン氏の脱税という容疑は発表されていない。

結局、ゴーン氏の居住国は日本ではなく、このため日本での確定申告の義務がなく税務当局も脱税で告発できなかったと考える。

もっとも、源泉徴収義務違反で日産が加算税の対象になる可能性はある。

しかし、その場合、ゴーン氏は日産から民事訴訟で損害賠償請求を受けるかもしれないが、刑事事件として告発されることはない。

けれども、これでいいのかとは思う。従来であれば、ゴーン氏のような経済犯罪は立証の容易な脱税や外為法で有罪になることが多かった。

ロッキード事件でも田中角栄は次のように、贈賄については事実上、証拠不十分で無罪になったが、司法は首相秘書の最終審判決という形で

田中の5億円収受を認定し、また、死亡後の田中の遺産相続でも収受した5億円を個人財産として相続税が計算されている。

*最高裁判所判例 事件名:外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院証言法違反被告事件

事件番号昭和62年(あ)第1351号 1995年(平成7年)2月22日 判例集 刑集49巻2号1頁

裁判要旨 日本の刑事訴訟法上、刑事免責の制度を採用しておらず、刑事免責を付与して獲得された供述を事実認定の証拠とすることを許容

していないものと解すべきである以上、アメリカ連邦法上に基づいて行われた嘱託証人尋問調書については、その証拠能力を否定すべきである。

特定機種の選定購入の勧奨は、一般的には、運輸大臣の航空運輸行政に関する行政指導として、その職務権限に属するものというべきである。

内閣総理大臣が行政各部に対し指揮監督権を行使するためには、閣議にかけて決定した方針が存在することを要するが、閣議にかけて決定した

方針が存在しない場合においても、内閣総理大臣の地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、内閣総理大臣は、

少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を

与える権限を有する。*

(出典:ウィキペディア ロッキード事件)

取り調べの時に弁護士立ち合いなしに容疑者を繰り返し尋問し、99%以上の有罪率となる日本の司法制度に問題があるのは明らかである。

先進国で弁護士立ち合いを認めないのは日本くらいで、身柄の長期拘束により自白や警察や検察の意に沿った供述を得ようとする司法の実態は

冤罪を誘発させる人質司法・拷問司法と批判される。

ゴーン氏のような国際人の経済事件には「国際ルールづくりがOECDを中心に進むデジタル課税」のような解決が求められる。

国際仲裁裁判所のような国際司法の場で判断されることを望む。

4. 国境を越えた経済事件の解決には国際仲裁裁判所・国際租税裁判所の活躍が期待される。

国際仲裁裁判所は国境を超えたビジネスの紛争を解決する。国家の利害が絡む事件では国策裁判になる可能性がある。

国際仲裁裁判所は約130カ国が参加する国際商業会議所の下部組織で、公平な監査・裁判が期待できる。

また、前述のロッキード事件のような経済犯罪は脱税で告発するのが容易であるが、ゴーン氏のような国際人には対応が難しい。

国際租税裁判所も設け、デジタル課税のような国際的税の配分や国境を超えた租税回避についての善悪を判断させ、国境を超えた財産の

差し押さえ等の強制執行ができるようにすることを望む。

*国際商業会議所:1920年創設の各国商業会議所,企業,経営者の世界的連合機関。

国連の経済社会理事会により最も高い協議機関としての地位を与えられている。

各国の全国組織の商工会議所が会員,商工会議所がない国では企業や経営者が参加している。

国際商事紛争の調停機関があり、商工業から輸送,通信,商慣習などにいたる分野での問題について解決を求め,具体的な政策提案を政府に行う。

出典:ブリタニカ国際大百科事典*

|

|